Die Navigation auf dem sich entwickelnden Kunstmarkt

Navigation auf dem sich entwickelnden Kunstmarkt: Von traditionellen Bewertungen zu digitalen Umbrüchen

Der Kunstmarkt ist seit langem eine einzigartige Schnittstelle von Kreativität, Kultur und Kommerz, die sich von einem System der Schirmherrschaft zu einem globalisierten, spekulativen Ökosystem entwickelt hat. Historisch gesehen waren Künstler auf Mäzene angewiesen, und ihre Werke wurden für kulturelle oder religiöse Zwecke geschaffen, weit entfernt von der spekulativen Investitionslandschaft, die einen Großteil des Kunstmarktes heute bestimmt. Im Laufe der Zeit hat sich die Kunst jedoch von einem rein kulturellen Artefakt zu einer Anlageklasse mit erheblichem finanziellem Wert entwickelt. Dieser Übergang von der Schirmherrschaft zum institutionalisierten Handel, der durch technologische Innovationen noch verstärkt wurde, hat einen komplexen und oft undurchsichtigen Markt geschaffen. Der komplizierte Bewertungsprozess des Kunstmarktes beinhaltet subjektive Faktoren wie künstlerischen Wert und Reputation. Er stützt sich auch auf objektive Elemente wie Auktionsergebnisse und Wirtschaftstrends. Heute wird der Markt von einer Kombination aus historischem Erbe, wirtschaftlicher Dynamik und neuen digitalen Technologien angetrieben. Mit der Entwicklung des Marktes haben sich auch die Instrumente und Rahmenbedingungen für die Bewertung und den Kauf von Kunst weiterentwickelt. In diesem Artikel untersuchen wir die Faktoren, die die Kunstbewertung beeinflussen, zeichnen die historische Transformation des Kunstmarktes nach und untersuchen, wie die Technologie die Zukunft der Kunstpreisgestaltung prägt.[1]

Abb. 1: Die Auktionshäuser Christie’s und Sotheby’s.

Die komplexe Dynamik der Kunstbewertung

Der Preis eines Kunstwerks wird durch eine Kombination aus materiellen und immateriellen Faktoren bestimmt, von denen viele sowohl in den subjektiven Vorlieben der Käufer als auch in der breiteren Wirtschaftslandschaft verwurzelt sind. Die Kunstbewertung ist ein heikler Balanceakt zwischen dem Ruf eines Künstlers, der Seltenheit des Werks, seiner Provenienz und den allgemeinen Marktbedingungen. Diese Faktoren verbinden sich auf eine Weise, die die Preisgestaltung von Kunst sowohl hoch spekulativ als auch unsicher erscheinen lassen kann.2 Wie Chloe Waddington, Partnerin der in London geborenen Galerie Timothy Taylor, erklärt: „Kein einzelner Faktor sollte isoliert oder als wichtiger als ein anderer betrachtet werden. Die Bewertung eines Kunstwerks ist eine Kombination aus vielen Faktoren: institutionelle Anerkennung, Marktnachfrage, Karrierestadium des Künstlers, Zustand, Authentizität, Medium ...“ (Artsy, o. D.) Diese ganzheitliche Herangehensweise an die Bewertung unterstreicht das komplizierte Zusammenspiel von Elementen, die zum Marktwert eines Kunstwerks beitragen.[3]

Künstlerischer Ruf und Karrierestadium

Einer der einflussreichsten Faktoren bei der Bestimmung des Preises eines Kunstwerks ist der Ruf des Künstlers. Das Karrierestadium eines Künstlers, die institutionelle Anerkennung, Ausstellungen und persönlichen Leistungen erhöhen den Marktwert eines Kunstwerks. Aufstrebende Künstler beginnen möglicherweise mit niedrigeren Preisen, aber wenn sie durch Einzelausstellungen, Biennale-Ausstellungen oder kritische Anerkennung mehr Aufmerksamkeit erhalten, werden ihre Werke wertvoller. Die Werke etablierter Künstler mit bedeutender historischer oder kultureller Bedeutung erzielen oft Höchstpreise, insbesondere wenn sie in renommierten Institutionen ausgestellt oder über renommierte Auktionshäuser verkauft wurden.[4]

Auf dem Sekundärmarkt wird die Bewertung des Werks eines Künstlers durch Auktionsergebnisse beeinflusst, die als öffentliche Preisrichtwerte dienen. Auktionshäuser wie Sotheby’s und Christie’s verfolgen diese Preise und geben Käufern und Sammlern ein konkretes Verständnis des finanziellen Werts eines Kunstwerks. Als Sammler und Investoren ist das Verständnis dieser Marktrichtwerte von entscheidender Bedeutung. Auktionsergebnisse, insbesondere für "Blue-Chip"-Künstler, beeinflussen oft die Preisgestaltung von weniger bekannten Werken desselben Genres oder Stils.[5]

Die Rolle der Provenienz

Die Provenienz oder die Geschichte des Besitzes eines Kunstwerks ist ein weiteres entscheidendes Element bei der Bestimmung seines Wertes. Eine gut dokumentierte Provenienz kann die Echtheit des Werks bestätigen und sicherstellen, dass es sich nicht um eine Fälschung oder gestohlenes Eigentum handelt. Werke mit einer prestigeträchtigen Provenienz, wie z. B. solche, die zuvor berühmten Sammlern gehörten, in renommierten Ausstellungen gezeigt oder in historischen Kontexten gezeigt wurden, erzielen oft deutlich höhere Preise.[6]

Das Konzept der Provenienz ist besonders wichtig auf dem Sekundärmarkt, wo weiterverkaufte Werke oft mit einer überprüften Geschichte einhergehen. Beispielsweise erzielt ein Gemälde, das sich im Besitz einer Berühmtheit befand oder Teil einer bemerkenswerten Museumssammlung war, tendenziell einen höheren Preis. Sotheby’s und andere Auktionshäuser betonen häufig die Bedeutung von "frischen" Werken, d. h. Stücken, die noch nie öffentlich zum Verkauf angeboten wurden und daher keine Bietgeschichte aufweisen. Diese Werke können aufgrund ihrer Seltenheit und ihrer Provenienz, die die Begehrlichkeit noch erhöht, Bietergefechte auslösen.[7]

Angebot, Nachfrage und Marktdynamik

Wie bei jeder anderen Anlageklasse spielt das Gesetz von Angebot und Nachfrage eine zentrale Rolle auf dem Kunstmarkt. Ein begrenztes Angebot, insbesondere bei Künstlern, die nur eine kleine Anzahl von Werken produzieren, kann den Preis eines bestimmten Stücks erheblich in die Höhe treiben. Beispielsweise ist Banksy, ein weltweit anerkannter Streetart-Künstler, dafür bekannt, limitierte Werke zu schaffen, die oft als Streetart entstehen. Laut MyArtBroker haben Banksys Stücke bei Auktionen rekordverdächtige Preise erzielt, was die hohe Nachfrage nach seinen knappen und kulturell bedeutsamen Werken widerspiegelt. So wurde beispielsweise sein Gemälde Devolved Parliament im Jahr 2019 bei Sotheby’s für 9,9 Millionen Pfund verkauft und übertraf damit seine Schätzung vor dem Verkauf bei weitem. In ähnlicher Weise sorgte sein ikonisches Werk Girl with Balloon für Schlagzeilen, als es sich unmittelbar nach dem Verkauf für 1,04 Millionen Pfund teilweise selbst zerstörte, was den einzigartigen Reiz und Wert seiner limitierten Werke unterstrich. Andererseits kann das Überangebot an Werken, insbesondere von weniger etablierten Künstlern oder überproduzierter Kunst in einem gesättigten Markt, die Preise drücken.[8]

Abb. 2: Banksy, Girl with Balloon, Waterloo Bridge, South Bank, London, 2002.

Auch das globale Wirtschaftsklima beeinflusst den Kunstmarkt. Kunst wird seit langem als Wertspeicher angesehen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. In einer Zeit der Finanzkrise oder Inflation kann Kunst wie Gold oder Immobilien als Absicherung gegen wirtschaftliche Instabilität dienen. Die Finanzkrise von 2008 führte beispielsweise zu einem kurzzeitigen Einbruch der Kunstpreise, aber der Markt erholte sich schnell, da die Reichen Kunst als eine stabilere Investition als volatile Finanzmärkte ansahen.[9]

Historische Transformation des Kunstmarktes

Das Verständnis der Entwicklung des Kunstmarktes ist unerlässlich, um seinen gegenwärtigen Zustand zu erfassen. Historisch gesehen agierten Künstler innerhalb eines Systems der Schirmherrschaft und waren für ihre finanzielle Unterstützung auf wohlhabende Einzelpersonen oder Institutionen angewiesen. Von den großen Aufträgen der Renaissance-Künstler wie Michelangelo bis hin zur Porträtmalerei des 18. Jahrhunderts war die Beziehung zwischen Künstler und Mäzen eine des gegenseitigen Nutzens – die Künstler schufen Werke von kultureller Bedeutung, und die Mäzene sicherten sich Status und Prestige. Das 20. Jahrhundert erlebte jedoch die Verwandlung des Kunstmarktes in ein globalisiertes, spekulatives Ökosystem. Dieser Wandel wurde durch den Aufstieg von Auktionshäusern, Galerien und Kunsthändlern katalysiert, die begannen, den kommerziellen Wert von Kunst zu prägen. Die Gründung großer Auktionshäuser wie Sotheby’s (1744) und Christie’s (1766) ermöglichte den öffentlichen Handel mit Kunst, was dem Markt Transparenz und ein neues Maß an Spekulation verlieh. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Markt immer stärker institutionalisiert, da Kunst zunehmend als Anlageklasse behandelt wurde, wobei Käufer nicht nur ästhetischen Wert, sondern auch finanzielle Erträge suchten.[10]

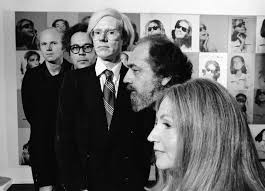

Einer der bedeutendsten Momente in diesem Wandel war der Aufstieg der Pop Art in den 1960er Jahren. Pop-König Andy Warhol betrieb seine Kunstpraxis wie ein Unternehmen, schuf Werke, die von den populären kommerziellen Produkten seiner Zeit inspiriert waren, und produzierte Siebdrucke wie ein Unternehmen. Warhol nannte sein New Yorker Studio die "Factory" und beschäftigte hier Assistenten, die ihm halfen, immer mehr verkaufbare Kunst zu immer höheren Preisen zu produzieren. Er stellte traditionelle Vorstellungen von Kunst in Frage, indem er Massenproduktion mit bildender Kunst verband. Warhols berühmtes Zitat: „Gut im Geschäft zu sein ist die faszinierendste Art von Kunst. Geld verdienen ist Kunst und arbeiten ist Kunst und ein gutes Geschäft ist die beste Kunst“ (Warhol, 1975, S. 92) Unterstrich die Kommerzialisierung der Kunst und ihr Potenzial als lukrative Investition. Diese neue Welle der Kunst mit ihrer Verbindung zu Branding und Populärkultur signalisierte den Beginn der Kunst als Ware.[11]

Die 1970er und 1980er Jahre beschleunigten diesen Wandel weiter, wobei Kunst als Anlageinstrument an Bedeutung gewann. Die Scull-Auktion im Jahr 1973, bei der die Taximagnaten Robert und Ethel Scull eine Sammlung von Pop-Art-Werken für 2,2 Millionen Dollar verkauften, demonstrierte das enorme Potenzial des Marktes. In den 1980er Jahren entstanden Kunstsammler als Finanzinvestoren, wobei sich Einzelpersonen und Institutionen der Kunst als einer tragfähigen alternativen Anlageklasse zuwandten.[12]

Abb. 3: Die Sammler Ethel und Robert Scull mit Andy Warhol, George Segal und James Rehnquist, 1973.

Die digitale Disruption des Kunstmarktes

Mit der Entwicklung des Kunstmarktes hat sich auch die Rolle der Technologie verändert. Heute verändern digitale Plattformen die Art und Weise, wie Kunst gekauft und verkauft wird, und ermöglichen einen besseren Zugang und mehr Transparenz. Plattformen wie Artsy, Artnet und Paddle8 haben den Kunstmarkt demokratischer gemacht und es Sammlern ermöglicht, Werke aus der ganzen Welt zu durchstöbern, ohne jemals eine Galerie betreten zu müssen. Online-Auktionen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wobei Häuser wie Christie’s und Sotheby’s eine Vorreiterrolle beim digitalen Verkauf von Werken spielen. Die Blockchain-Technologie hat auch neue Wege eingeführt, um die Provenienz zu sichern und Transparenz herzustellen. Artory beispielsweise verwendet Blockchain, um die Besitzgeschichte von Kunstwerken zu verfolgen und sicherzustellen, dass jede Transaktion überprüfbar und unveränderlich ist. Diese Technologie behebt eines der seit langem bestehenden Probleme auf dem Kunstmarkt: den Mangel an Transparenz. Durch die Verwendung von Blockchain können Käufer sicher sein, dass die Provenienz eines Stücks legitim ist und dass es nicht Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten ist.[13]

Eine weitere große Disruption des Kunstmarktes war der Aufstieg von Non-Fungible Tokens (NFTs). Im Jahr 2021 wurde Beebles Everydays: The First 5000 Days des digitalen Künstlers für unglaubliche 69 Millionen Dollar bei Christie’s verkauft, was das erste Mal war, dass ein großes Auktionshaus ein rein digitales Werk verkaufte. NFTs, die die Blockchain-Technologie nutzen, um den Besitz digitaler Kunst zu authentifizieren und zu verifizieren, haben eine völlig neue Art und Weise eingeführt, Kunst zu kaufen, zu verkaufen und zu sammeln. Der Aufstieg von NFTs hat jedoch eine Debatte über die Umweltauswirkungen der Blockchain-Technologie ausgelöst, wobei Kritiker darauf hinweisen, dass die Prägung von NFTs erhebliche Mengen an Energie verbraucht. Die wachsende Bedeutung digitaler Kunst und NFTs wirft Fragen nach der Zukunft traditioneller Kunstformen auf. Während NFTs und digitale Plattformen den Zugang zum Markt demokratisieren, schaffen sie auch neue Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, ethische Überlegungen und Marktvolatilität. Die Zukunft des Kunstmarktes wird wahrscheinlich eine Mischung aus traditionellen Institutionen und innovativen Technologien sein, wobei beide Sektoren nebeneinander existieren, um neue Möglichkeiten für Künstler, Sammler und Investoren zu schaffen.[14]

Die Zukunft des Kunstmarktes: Demokratisierung vs. Exklusivität

Eine der dringendsten Debatten auf dem heutigen Kunstmarkt ist die Spannung zwischen Demokratisierung und Exklusivität. Digitale Plattformen haben den Zugang unbestreitbar erweitert und es neuen Sammlern ermöglicht, sich mit Werken aufstrebender Künstler und globaler Märkte auseinanderzusetzen. Social-Media-Plattformen wie Instagram haben die Sichtbarkeit von Künstlern erhöht, die sonst möglicherweise im Verborgenen geblieben wären. Trotz dieser Fortschritte bleibt der Kunstmarkt jedoch stark in den Händen einiger weniger konzentriert. Laut dem Art Basel & UBS Report werden 85 % der Auktionserlöse von den obersten 1 % der Künstler generiert, wobei vermögende Sammler weiterhin den High-End-Markt dominieren.[15]

Diese Konzentration von Reichtum wirft kritische Fragen nach Zugänglichkeit und Gerechtigkeit in der Kunstwelt auf. Während digitale Plattformen jüngeren und weniger wohlhabenden Sammlern Türen geöffnet haben, bleiben hochwertige Werke für die Mehrheit weitgehend unzugänglich. Die wachsende Wahrnehmung von Kunst als finanzielle Anlage und nicht als kulturelles oder kreatives Unterfangen hat diese Ungleichheiten nur noch verstärkt. Mit der Entwicklung des Kunstmarktes wird er durch das Zusammenspiel von Tradition und Innovation geprägt sein. Ob sich der Markt zu mehr Inklusivität bewegt oder seine Exklusivität verfestigt, hängt davon ab, wie Künstler, Sammler und Institutionen diese Kräfte bewältigen. Die Kunstwelt steht an einem Scheideweg, und ihre Entwicklung wird letztendlich die Werte und Prioritäten derjenigen widerspiegeln, die sie gestalten.[16]

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Referenzen:

1. ArtRow. o. D. How Pricing and Valuation Work on the Art Market. [Zugriff am 15. Oktober 2023].

2. Ebd.

3. Artsy. o. D. What Determines the Price of an Artwork? [Zugriff am 10. Oktober 2023].

4. MyArtBroker. o. D. Concise History of the Art Market. [Zugriff Mitte Oktober 2023].

5. ArtRow. o. D. How Pricing and Valuation Work on the Art Market. [Zugriff am 15. Oktober 2023].

6. Artsy. o. D. What Determines the Price of an Artwork? [Zugriff am 10. Oktober 2023].

7. MyArtBroker. o. D. Concise History of the Art Market. [Zugriff Mitte Oktober 2023].

8. MyArtBroker. o. D. Banksy Record Prices. [Zugriff Anfang Oktober 2023].

9. ArtRow. o. D. How Pricing and Valuation Work on the Art Market. [Zugriff am 15. Oktober 2023].

10. MyArtBroker. o. D. Concise History of the Art Market. [Zugriff Mitte Oktober 2023].

11. Warhol, Andy. 1975. The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again). New York: Harcourt, S. 87–95.

12. MyArtBroker. o. D. Banksy Record Prices. [Zugriff Anfang Oktober 2023].

13. Ebd.

14. Ebd.

15. McAndrew, C. 2020. The Art Market 2020. Art Basel & UBS Report. [Zugriff am 15. Oktober 2023].

16. MyArtBroker. o. D. Banksy Record Prices. [Zugriff Anfang Oktober 2023].

Quellen der Bilder und des Titelbildes:

1. Die Auktionshäuser Christie’s und Sotheby’s sind verfügbar unter: https://www.thecollector.com/sothebys-and-christies-a-comparison-of-the-biggest-auction-houses/ (Zugriff: 18. März 2025).

2. Banksy (2002) Girl with Balloon [Graffiti]. Verfügbar unter: https://banksyexplained.com/issue/girl-with-balloon-graffiti-legend/ (Zugriff: 18. März 2025).

3.