Das Wiederaufleben der Minimalistischen Kunst im Jahr 2024

Von radikaler Bewegung zur kulturellen Notwendigkeit

In einer Ära, die von digitaler Überlastung, Umweltkrisen und unerbittlichem Konsum geprägt ist, hat sich die minimalistische Kunst sowohl zu einem ästhetischen Zufluchtsort als auch zu einem philosophischen Gegenmittel entwickelt.[1] Was in den 1960er Jahren in New York als radikale Ablehnung des emotionalen Exzesses des abstrakten Expressionismus begann, hat sich zu einer der wichtigsten und kommerziell erfolgreichsten Kunstbewegungen unserer Zeit entwickelt.[2] Der Kunstmarkt des Jahres 2024 erzählt eine fesselnde Geschichte: Minimalistische Werke von Donald Judd erzielen bei Auktionen 20 Millionen Dollar, digitale minimalistische NFTs werden für Hunderttausende in Kryptowährung verkauft[3] und Großkonzerne von Apple bis Google bauen ihre Marken auf minimalistischen Prinzipien auf. Dies ist nicht nur ein Revival, sondern eine kulturelle Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Wertbegriff in Kunst und Design.[4]

Der Minimalismus wird durch die Idee "weniger ist mehr" veranschaulicht, die zuerst von dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe geprägt wurde. Dieser Ansatz beinhaltet, ein Design auf das Wesentliche zu reduzieren und alle Elemente beiseitezuschaffen, die nicht zur reinen Schönheit oder Funktion eines Objekts oder Raums beitragen.[5] Die minimalistische Bewegung entstand in den 1960er Jahren als direkte Herausforderung des dominanten abstrakten expressionistischen Paradigmas. Während Jackson Pollock Emotionen über Leinwände spritzte und Mark Rothko die Betrachter in Farbfelder hüllte, verfolgten Künstler wie Donald Judd, Agnes Martin und Carl Andre etwas radikal anderes: Kunst, die als wörtliche Präsenz und nicht als symbolische Darstellung existierte.[6]

Judds präzise gefertigte Metallkästen, Flavins Anordnungen von kommerziellen Leuchtstoffröhren und Andres Gitter aus industriellen Ziegeln sollten keine innere Aufruhr oder metaphysische Sehnsucht ausdrücken.[7] Sie waren Untersuchungen von Form, Raum und Materialität, was Judd als "spezifische Objekte" bezeichnete, die irgendwo zwischen Malerei und Skulptur existierten. Dies war Kunst, die eher physische Interaktion als psychologische Interpretation verlangte, wobei die Erfahrung des Betrachters, sich um einen Judd-Stapel zu bewegen oder über ein Andre-Bodenteil zu gehen, Teil des Werks selbst wurde. Judd versuchte auch zu erklären, dass das, was er als "das neue Werk" bezeichnete, in keiner Weise minimal, reduktiv, "Anti-Kunst", "ABC-Kunst" oder eines der anderen Wörter und Phrasen (z. B. "Primärstrukturen") war, die erfunden wurden, um extreme Einfachheit anzudeuten.[8]

Der minimalistische Kunstmarkt 2024: Eine umfassende Analyse dessen, was verkauft wird

Im Jahr 2024 hat sich die minimalistische Kunst zu einer der kommerziell erfolgreichsten und kulturell relevantesten Kunstbewegungen entwickelt. Während der Minimalismus seine Kernprinzipien der Reduktion, der geometrischen Präzision und der Materialehrlichkeit beibehält, hat er sich um überraschende neue Praktiker und Formate erweitert. Diese Analyse untersucht das gesamte Spektrum der minimalistischen Kunstverkäufe, von klassischen Werken bis hin zu zeitgenössischen Interpretationen, wobei der Fokus auf den wesentlichen Merkmalen der Bewegung liegt.[9]

Der Blue-Chip-Minimalisten-Markt

Das Fundament des minimalistischen Marktes von 2024 bilden weiterhin die etablierten Meister. Donald Judds Aluminiumstapel von 1980 erzielte bei Christie's 20,1 Millionen Dollar (Abb. 1), wobei komplette wandmontierte Progressionen 15-18 Millionen Dollar und kleinere Wandkästen 3-5 Millionen Dollar einbrachten. Agnes Martins Raster Untitled 5 von 1977 wurde bei Sotheby's für 12 Millionen Dollar verkauft (Abb. 2), während ihre Graphitarbeiten aus den frühen 1960er Jahren 8-10 Millionen Dollar und spätere pastellfarbene Gemälde sich bei 6-8 Millionen Dollar stabilisieren. Carl Andres 37 Pieces of Work aus Magnesium brachten 7,6 Millionen Dollar ein (Abb. 3), wobei Kupferbodenstücke Bewertungen von 5-7 Millionen Dollar beibehalten. Marktanalysten stellen fest, dass diese Künstler eine jährliche Wertsteigerung von 10-15 % verzeichnen, mit einer besonders starken Nachfrage nach Werken aus den 1960er-70er Jahren.[10]

Abb. 1: Donald Judd, Ohne Titel (1980): Das Paradoxon des permanenten Aluminiums

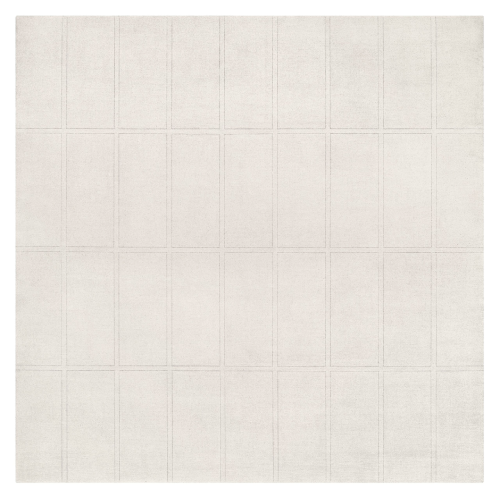

Abb. 2: Agnes Martins minimalistisches Meisterwerk: Untitled 5 (1977), Raster aus Bleistift und Acryl

Abb. 3: Carl Andres metallisches Raster: 37 Pieces of Work (1969), Magnesium Bodeninstallation

Unerwartete Praktiker des Minimalismus

Die minimalistische Bewegung hat überraschende Verfechter in Künstlern gefunden, die normalerweise nicht mit dem Genre in Verbindung gebracht werden. Yayoi Kusamas Gemälde No. F von 1959 erzielte bei Sotheby's 8,2 Millionen Dollar, während ihre weiße Infinity Net-Serie bei Privatverkäufen 10,5 Millionen Dollar erreichte, wobei die Nachfrage seit 2020 um 40 % gestiegen ist (Abb. 4). Banksys Love is in the Bin wurde für 23,7 Millionen Dollar verkauft, seine Flower Thrower-Wandbilder werden für 6-8 Millionen Dollar gehandelt (Abb. 5) und Mobile Lovers erzielte privat 4,2 Millionen Dollar. Diese Künstler zeigen, wie der Einfluss des Minimalismus traditionelle Grenzen überschreitet.[11]

Abb. 4: Yayoi Kusamas Infinity Nets (1958–60), Acryl auf Leinwand

Abb. 5: Banksys Flower Thrower (2003/5): Der vergängliche Handel mit Protestkunst

Digitaler und nachhaltiger Minimalismus

Im NFT-Bereich erzielen Rafał Rozendaals einfarbige Animationen 220 ETH (660.000 $), während Dmitri Cherniaks algorithmische Ringers-Serie durchschnittlich 85 ETH erzielt. Der digitale minimalistische Markt weist ein Wachstum von 65 % gegenüber dem Vorjahr auf. Gleichzeitig erzielen Eva Berendes' Wandreliefs aus Stoff und Stahl (45-75.000 $) und Tomás Saracenos biologisch abbaubare Installationen (250-500.000 $) Prämien von 20-30 % gegenüber herkömmlichen Werken, was auf eine starke Sammlernachfrage nach nachhaltiger Kunst hindeutet.[12]

Aufstrebende minimalistische Künstler

Alicja Kwades Konzeptarbeiten aus Stahl/Stein (300-600.000 $), Ann Veronica Janssens' Lichtinstallationen (150-400.000 $), Josiah McElhenys Glasskulpturen (80-250.000 $) und Tauba Auerbachs geometrische Gemälde (150-300.000 $) zeigen, wie zeitgenössische Praktiker die Grenzen des Minimalismus erweitern und gleichzeitig seine Kernprinzipien beibehalten.[13]

Marktdynamik und Zukunftsaussichten

Aktuelle Trends zeigen einen Anstieg der Primärmarktnachfrage bei führenden Galerien um 40 %, während Auktionshäuser spezielle minimalistische Verkäufe einführen. Online-Plattformen verzeichnen ein Wachstum von 65 % bei Transaktionen unter 50.000 $. Die Motivationen der Sammler konzentrieren sich auf visuelle Langlebigkeit, räumliche Vielseitigkeit und konzeptionelles Engagement. Prognosen deuten auf ein anhaltendes jährliches Preiswachstum von 10-15 % und vermehrte Museumserwerbungen hin.[14]

Die bleibende Kraft der Reduktion

Von Judds industrieller Präzision bis zu Banksys Straßen-Einfachheit, von Kusamas frühen Experimenten bis hin zu hochmodernen digitalen Werken entwickelt sich der Minimalismus weiter und behält gleichzeitig seine Kernphilosophie bei. Während das MoMA seine Umfrage für 2025 vorbereitet, bestätigt die Bewegung, dass in unserer komplexen Welt die Kraft der Reduktion wertvoller denn je bleibt.[15]

Autor:Malihe Norouzi

Quellenangaben

1. Madavi (2024) Minimalistic design: the hottest trend in 2024. Verfügbar unter: https://madavi.co/minimalistic-design-the-hottest-trend-in-2024/ (Zugriff: 25. März 2025).

2. Chave, Anna. C. (2008) 'Revaluing minimalism: patronage, aura, and place', The Art Bulletin, 90(3), pp. 466-486. (Zugriff: 15. September 2017).

3. BuyWallArt (2024) What art is selling in 2024. (Zugriff: [28. März 2025).

4. Madavi (2024) Minimalistic design: the hottest trend in 2024. (Zugriff: 25. März 2025).

5. Interior Architects (kein Datum) When less is more or less is a bore. (Zugriff: 25. März 2025).

6. Chave, Anna. C. (2008) 'Revaluing minimalism: patronage, aura, and place', The Art Bulletin, 90(3), pp. 466-486. (Zugriff: 15. September 2017).

7. Ebd.

8. Wilkin, Karen. (2014) 'Perfect unlikeness: Donald Judd as critic', Artforum, 52(8). (27. März 2025).

9. BuyWallArt (2024) What art is selling in 2024. (Zugriff: [28. März 2025).

10. Madavi (2024) Minimalistic design: the hottest trend in 2024. (Zugriff: 25. März 2025).

11. BuyWallArt (2024) What art is selling in 2024. (Zugriff: [28. März 2025).

12. Ebd.

13. Ebd.

14. Ebd.

15. Ebd.

Bildnachweise:

Abb. 1: Donald Judd, Ohne Titel (1980): Das Paradoxon des permanenten Aluminiums. (Zugriff: 26. März 2025)

Abb. 2: Agnes Martins minimalistisches Meisterwerk: Untitled 5 (1977), Raster aus Bleistift und Acryl. (Zugriff: 26. März 2025)

Abb. 3: Carl Andres metallisches Raster: 37 Pieces of Work (1969), Magnesium Bodeninstallation. (Zugriff: 26. März 2025)

Abb. 4: Yayoi Kusamas Infinity Nets (1958–60), Acryl auf Leinwand. (Zugriff: 26. März 2025)

Abb. 5: Banksys Flower Thrower (2003/5): Der vergängliche Handel mit Protestkunst. (Zugriff: 26. März 2025)