Zeitgenössisches Iran in einer visuellen Bricolage

Die Niyan Galerie, im Herzen von Teheran als ein dynamischer und lebendiger Kunstraum gelegen, hat eines der bedeutenden Gemälde von Elham Heidarpour beherbergt. Diese Gruppenausstellung mit dem Titel Dein Iran bot eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Werke zeitgenössischer Künstler zu besichtigen. Elham Heidarpour, eine Künstlerin, die seit fast 15 Jahren professionell in der Malerei tätig ist, war unter den Teilnehmern. Die Niyan Galerie schuf eine Umgebung, in der Kunst, Geschichte und Gesellschaft ineinandergreifen und das Publikum auf eine tiefgründige Reise in nationale Themen einladen. Diese Ausstellung zeigt nicht nur Kunstwerke, sondern fördert auch den Dialog über zeitgenössische soziale und kulturelle Fragen im Iran. Besucher hatten auch die Möglichkeit, mit den Künstlern über ihre kreativen Prozesse und Inspirationen zu interagieren.

Der visuelle Raum der Künstlerin

Elham Heidarpours Werk ist hauptsächlich symbolisch, wurzelt in objektiven Formen und wird gleichzeitig von sozialen, kulturellen und aktuellen gesellschaftlichen Themen geprägt. Durch ihre Gemälde erzählt sie Geschichten, die in ihrer Gesellschaft eingebettet sind. Mit einer tiefen Beobachtung ihrer Umgebung lädt Heidarpour das Publikum ein, über den Raum ihrer Arbeit zu reflektieren. Ihre Gemälde erforschen Themen wie Freiheit, Tradition, nationale Identität und Ideologie als zentrale Motive, die durch Symbole vermittelt werden, die im kollektiven visuellen Gedächtnis des Publikums eingeprägt sind. Beispielsweise erscheint in ihrem Gemälde der Azadi-Turm – ein Symbol der Heimat. Dieser Turm, zusammen mit dem Thema Freiheit, trägt dazu bei, die Anliegen der Künstlerin innerhalb des Gemäldes zu vermitteln. Der gewölbte Rahmen an der Oberseite des Gemäldes, kombiniert mit einem dunkelgrauen Hintergrund, lässt den Betrachter in eine Flut nationaler Erinnerungen innerhalb der zeitgenössischen Geschichte eintauchen. Was das Publikum sieht, ist eine Form, die zunächst von Heidarpour konstruiert und dann als Gemälde dargestellt wurde. Tatsächlich umfasst ihr kreativer Prozess mehrere Phasen, darunter sowohl Malerei als auch Skulptur.[1] Auf diese Weise versucht Heidarpour, eine emotionale Verbindung zwischen ihrem Werk und dem Publikum herzustellen und es zu ermutigen, seine eigene Identität und die seiner Gesellschaft zu erforschen. Durch den Einsatz von Farbtechniken, die in ihren Gemälden strukturelle Tiefe erzeugen, schildert sie tiefgründige menschliche Emotionen und lädt die Betrachter ein, über Themen wie nationale Identität, kulturelles Erbe und soziale Herausforderungen nachzudenken. Ihr Werk evoziert einen Zustand der Suspension, in dem das Publikum auf eine Kulisse sozialer Ereignisse und historischer Momente trifft, die nicht nur zur Reflexion über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft anregt, die bevorsteht.

Herausforderung der zeitgenössischen Identität

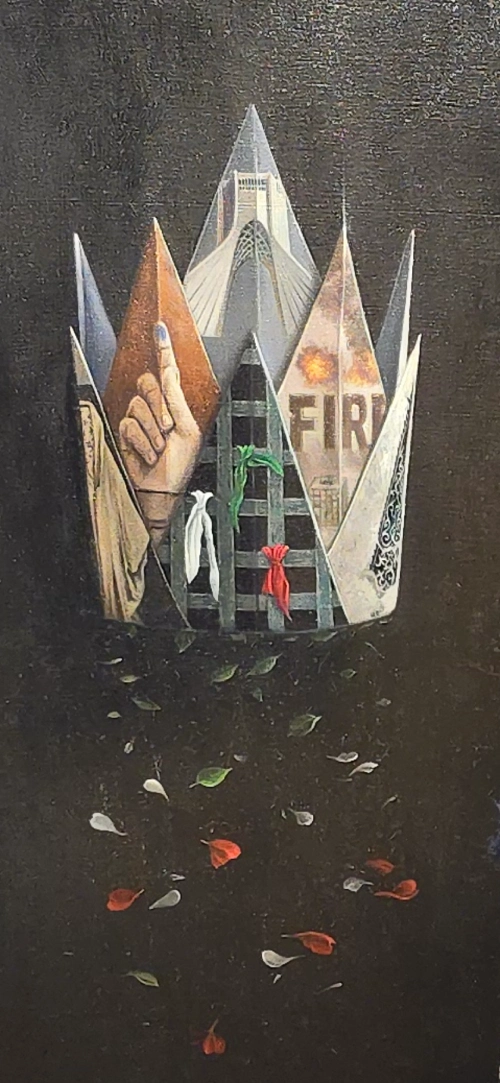

Auf den ersten Blick zeigt das Gemälde eine Papierkrone, die aus dreieckigen Formen besteht, von denen jede unterschiedliche Bilder enthält. Das Dreieck evoziert im visuellen Ausdruck Bewegung, Konflikt und Spannung.[2] Diese Elemente spielen eine entscheidende Rolle, um den Betrachter anzusprechen und visuelle Herausforderungen in seinem Geist zu erzeugen. Die Künstlerin konstruiert einen Raum mit einzigartigem visuellem Potenzial, der sich mit der Frage der Identität auseinandersetzt. Diese Identität ist innerhalb der zeitgenössischen ortsspezifischen Kunst angesiedelt und spiegelt die Verflechtung von individueller und kollektiver Identität wider. Anders als die moderne Kunst ist die zeitgenössische Kunst ortsgebunden, beeinflusst von kultureller und politischer Geographie, wobei die Identität im Mittelpunkt steht – eine Identität, die mit sozialen und politischen Angelegenheiten verwoben ist.[3]

In diesem Gemälde begegnen wir identischen geometrischen Formen, die unterschiedliche visuelle Erzählungen tragen, wobei ihre Vernetzung die übergreifende Idee und den Geist des Werks vermittelt. Mit einem rationalen Ansatz versucht die Künstlerin, Ordnung innerhalb einer strukturierten Komposition herzustellen, indem sie geometrische und mathematische Berechnungen in ihrer Konstruktion einsetzt. Wenn wir das Konzept des Raums untersuchen, können wir das Werk nicht mehr nur als Collage kategorisieren, sondern es stattdessen als eine Form der Bricolage betrachten – eine visuelle Bricolage, die nicht nur kulturell oder hybrid, sondern intertextuell und vielschichtig ist. Unter Bezugnahme auf verschiedene Definitionen von Bricolage, wie z. B. "die Neuanordnung und Rekontextualisierung von Objekten, um neue Botschaften oder Bedeutungen zu vermitteln" (Clarke, 1976, S. 177; zitiert in Shahabi, 2003, S. 13), können wir die Gegenüberstellung von Elementen in diesem Kunstwerk durch eine geografische und lokalistische Linse interpretieren – Lokalismus nicht im traditionellen oder folkloristischen Sinne, sondern als eine Rekonstruktion der Geographie in der zeitgenössischen Ära.

Objektive Symbole der Ideologie und Tradition

Aufbauend auf der kulturellen Bricolage-Perspektive von John D. Clarke[4] und Dick Hebdige[5] – definiert als "die kreative Produktion von Bedeutung durch die Wiederaneignung früherer diskursiver Elemente" (Mohammad Reza Moridi, 2019, S. 203) – verwendet die Künstlerin Symbole aus bedeutungsstiftenden Systemen wie Tradition und Ideologie, um ihre sozialen und nationalen Anliegen auszudrücken. Sie thematisiert Konzepte wie Freiheit, die den historischen Weg ihres Landes geprägt haben, und lenkt ihr Werk über rein kulturelle Lesarten hinaus in Richtung historischer Bezüge, wodurch die Realitäten offengelegt werden, die ihrem geografischen Kontext auferlegt werden.

Das Vertrauen auf Mythen

Dieses unbetitelte Werk wird im Ausstellungskatalog von einer kurzen Erklärung von Elham Heidarpour begleitet:

"Der Abgrund ist schrecklich, nicht die Höhe!

In den Tiefen des Denkens öffnet sich ein Rahmen der Freiheit zum Himmel. Vielleicht wissen wir nicht, wie hoch die Gipfel sind, aber wir kennen die Täler gut.

Die Gänge führen in die Tiefen des Abgrunds.

Auf den goldenen Flügeln der Mythen werden wir geboren und wir werden fliegen.

Der Abgrund ist schrecklich, nicht die Höhe..."[6]

Die Künstlerin verwendet in ihrem Text das Wort "Mythos" und betont dessen befreiende Kraft. Im Einklang mit Jungs Theorie betrachtet sie Archetypen als das Erbe der Menschheit im kollektiven Unbewussten.[7] Sie sucht diese Grundlage jedoch nicht im Surrealismus oder in der Abstraktion, sondern definiert sie stattdessen durch eine zeitgenössische und objektive Lesart der Gesellschaft neu. Letztendlich konfrontiert sie uns mit einer zerbrechlichen, verletzlichen Papiermacht.

Elham, Heydarpour. 2025, Ohne Titel, Detail des Bildes, Nian Galerie, Öl auf Leinwand 63 x 84 Cm, Teheran, persönliches Bild.

Quellenangaben:

1. Heidarpour, Elham, Interview mit Firoozeh Saboori, März 2025.

2. Dondis, Danis.A. (1399/2020) Mabadi-ye Savad-e Basari [Prinzipien der visuellen Literalität], Übersetzt von Masoud Sepehr. 58. Aufl. Teheran: Soroush, S. 75.

3. Moridi, Mohamad.Reza. (1398/2019) Ketab-e Honar-e Ejtemai [Das Buch der sozialen Kunst]. Teheran: Aban, S. 193–214.

4. John D. Clarke (1873_1933 USA)

5. Dick Hebdige (1951 GB)

6. Heidarpour, Elham, Dein Iran Katalog, Nian Galerie, Teheran, 2025.

7. Jung, Carl.Gustav. (1377/1998) Ensān va Symbol-hā-ye U (Der Mensch und seine Symbole), Übersetzt von Mahmoud Soltanieh. Teheran: Jami, S. 371.

Autor: Firoozeh Sabouri