Georgia O’Keeffe – Künstlerische Identität und moderne Spannungen

Abschnitt 1: Der Stieglitz-O’Keeffe-Konflikt (1920–1929)

Die Spannungen, die in Stieglitz’ fotografischem Projekt implizit waren – seine gleichzeitige Feier und Einhegung von O’Keeffes Genie – erreichten zwischen 1927 und 1935 ihren Bruchpunkt. Trotz seiner manifestartigen Erklärungen gegen den „Fuzzyismus“ blieben Stieglitz’ Aktstudien von O’Keeffe paradoxerweise ästhetisiert, wobei ihre Kompositionen emotionale Distanz schufen, selbst als sie vorgaben, intime Wahrheiten zu enthüllen.[1]

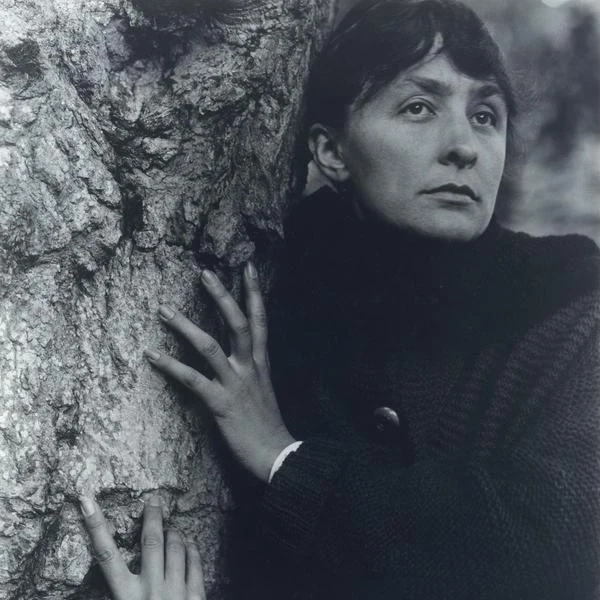

Abb. 1 (links): Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe with Matisse Bronze, 1921, Palladiumdruck,

Blatt: 24,1 × 19 cm (9 1/2 × 7 1/2 Zoll), Rahmen: 56,5 × 46,4 cm (22 1/4 × 18 1/4 Zoll).

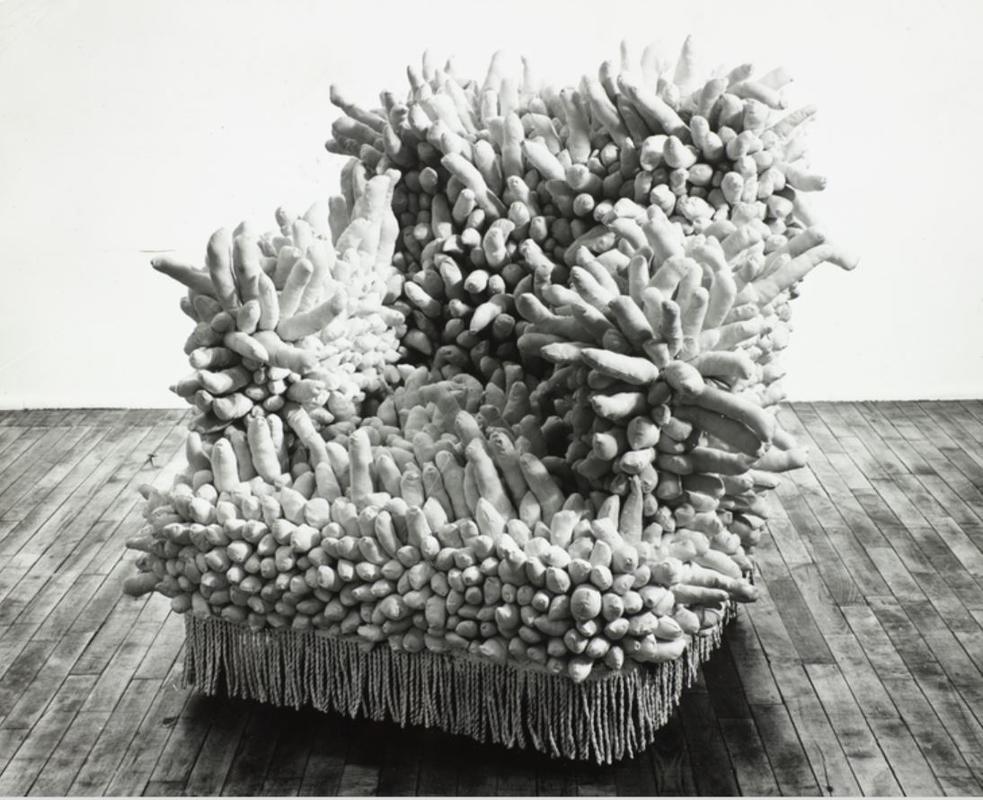

Abb. 2 (rechts): Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe; a portrait, 1922, Palladiumdruck, 7 7/16 x 9 7/16 Zoll (18,9 x 24 cm).

Als die öffentliche Faszination für ihre künstlerisch-persönliche Partnerschaft wuchs (befeuert durch Ausstellungen wie die Seven Americans von 1926), begann O’Keeffe, sich strategisch von der „Frau-Kind“-Persona zu distanzieren, die Stieglitz geschaffen hatte. Dieser Abschnitt analysiert ihren Trotz anhand von entscheidenden Entwicklungen: ihre zunehmenden Rückzüge nach New Mexico und ihre ironische Ausnutzung der vaginalen Symbolik, die Kritiker ihren großformatigen Blumengemälden auferlegt hatten. Dieser wachsende Widerstand manifestiert sich visuell in Stieglitz’ Porträt von 1921 (Abb. 1), wo O’Keeffe eine Matisse-Bronze umklammert – ursprünglich bei 291 als ein Beispiel für modernistische Primitivität mit spürbarem Unbehagen ausgestellt. Matisses Figur, die auf seinem Studium afrikanischer Skulpturen basiert, ersetzt nun den Löffel als Zeichen von O’Keeffes „primitiver“ Identität. Doch diese spätere Inszenierung weicht deutlich ab: Eine mürrische O’Keeffe, die Stirn gerunzelt, blickt von der Statuette weg, die sie widerwillig hält, ihre Anwesenheit eine Last. Anders als frühere Aktstudien trägt sie eine schlichte weiße Tunika, die die Dunkel/Hell-Dichotomie beibehält, aber die bekenntnishafte Intensität des früheren Fotos abstreift.[2]

In den 1920er Jahren zeigten Stieglitz’ Porträts O’Keeffe am häufigsten in dunkle Kleidung gehüllt, ihre weiblichen Attribute verdeckt – das Haar unter Hüten verborgen, ihr Gesicht oft Trauer oder Melancholie ausdrückend (Abb. 2). Im Gegensatz zu diesen strengen Bildern beharrte Stieglitz darauf, ihr Werk durch eine erotisierte, Freudsche Linse zu betrachten und verstärkte so die Sensationslust seiner Ausstellung von 1921.[3] Während O’Keeffe wiederkehrende Krankheiten und kritische Prüfungen ertrug, litt sie stillschweigend in der Hoffnung, dass die unerwünschten erotischen Interpretationen verblassen würden.[4] Ihre malerischen Neuerfindungen von 1923 bis 1933 sorgten für Neuartigkeit, während sie insgeheim die „Frau-Kind“-Trope untergruben. In diesen formalen Verschiebungen sehen wir, wie O’Keeffe sexuelle Performativität aus ihrer Identität als feminine Archetyp des Modernismus entfernt.[5]

Abschnitt 2: Formale Experimente und räumliche Innovation (1920–1929)

Abb. 3: Georgia O'Keeffe, Red, Yellow and Black Streak, 1924, Öl auf Leinwand, 39 3/8 x 31 3/4 Zoll (100 x 80,6 cm).

Abb. 4: Georgia O'Keeffe, Grey, Blue and Black- Pink Circle, 1929, Öl auf Leinwand, 36 × 48 Zoll (91,4 × 121,9 cm).

O’Keeffe entwickelte Motive seriell und manipulierte Farbe und Form, um expressive Möglichkeiten zu erforschen. Ihre Anpassung des Bildrahmens – die Nachahmung einer Kameralinse – erweiterte oder verkleinerte abwechselnd räumliche Beziehungen und destabilisierte die Erwartungen der Betrachter. In den Leinwänden der 1920er Jahre verlagerte sie Perspektiven radikal: Sie blickte nach oben auf Himmel und Bäume, nach unten auf den Boden oder drehte sich seitlich, als ob sie sich im Kreis drehte. Diese räumlichen Experimente untergruben die traditionelle horizontale Landschaftsdarstellung und machten Lake George zu einem Panorama purer Energien (Abb. 3).[6]

In den späten 1920er Jahren lösten sich ihre Kanten in flatternde florale Bewegungen auf und erschöpften die lyrische Linie als Sprache der Weiblichkeit. Die abstrakten Spiralen von 1915, die O’Keeffe als Ausdruck von Innerlichkeit neu erfunden hatte, tauchten nun organisch in der Natur auf. In Grey Blue and Black-Pink Circle (Abb. 4) erinnert die Spirale an die Magie einer Kachina-Puppe, deren Wirbel das Auge des Betrachters in einen wirbelnden Rhythmus zieht. Dieses körperliche Engagement – bei dem sich die Betrachter von der Bewegung des Gemäldes verschlungen fühlen – ist von zentraler Bedeutung für die Wirkung ihres Werks.[7]

Abschnitt 3: Blumendarstellungen und kritische Rezeption (1920er–1930er Jahre)

In den 1920er Jahren begann Georgia O’Keeffe ihre ikonische Erforschung der Blumendarstellung – ein Thema, das ihre zentralen künstlerischen Anliegen kristallisierte. Während Blumen traditionell in den Bereich von Amateurmalerinnen verbannt worden waren, definierte O’Keeffe sie radikal neu, indem sie Blütenblätter darstellte, die sich gegen die Leinwandränder stemmten, und ihre reproduktive Anatomie mit einer fast konfrontativen Intensität vergrößerte. Ihre Verwendung von lebendigen, gesättigten Farbtönen, die sie provokativ als „herrlich vulgär“ bezeichnete, störte zusätzlich die konventionellen Erwartungen.[8]

Dieser kühne Ansatz lud zu stark geschlechtsspezifischen Interpretationen durch zeitgenössische Kritiker ein. Paul Rosenfeld beispielsweise rahmte ihre Abstraktionen als Offenbarungen des „Geheimnisses weiblicher Sexualität“, während Henry McBride sie 1927 berühmt als „Priesterin des Geheimnisses“ bezeichnete. Ähnlich behauptete Louis Kalonyme 1928, dass O’Keeffes Werk die konstruierte Weiblichkeit der Zivilisation abstreift, um ein ursprüngliches, „natürliches“ Wesen freizulegen. Solche Lesarten vermischten jedoch oft ihre Kunst mit essentialistischen Vorstellungen von Weiblichkeit – eine Reduktion, gegen die sich O’Keeffe vehement wehrte.[9]

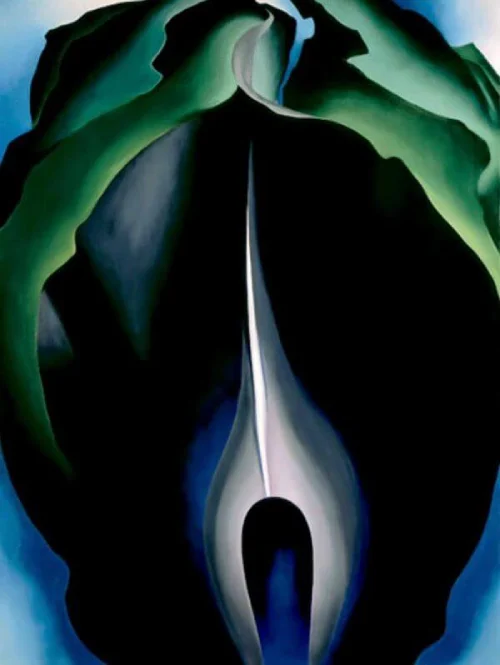

Abb. 5: Georgia O’Keeffe, Jack-in-the-Pulpit No. IV, 1930, Öl auf Leinwand, 40 × 30 Zoll (101,6 × 76,2 cm).

Unter ihren bedeutendsten Blumenwerken veranschaulicht die Jack-in-the-Pulpit-Serie (die sechs Gemälde unterschiedlicher Größe umfasst) ihre Subversion sowohl botanischer als auch geschlechtsspezifischer Konventionen. Die Sequenz schreitet von einer Außenansicht der Blume zu einer fast mikroskopischen Untersuchung ihrer Staubblätter und Stempel fort. Das Gemälde (Abb. 5) verkörpert O’Keeffes Manipulation von Maßstab und räumlicher Mehrdeutigkeit: Das Innere der Blume dominiert die Komposition und verwischt die Unterschiede zwischen Innen und Außen, Masse und Leere. Tiefe blaue Leerräume an den Leinwandrändern umhüllen die zentrale Form, während die tintenschwarze Farbe des Blütenblattkerns einen Abgrund andeutet, der von einem flammenartigen Vorsprung durchdrungen wird. Die Form des Stempels oszilliert zwischen phallischer Festigkeit und höhlenartiger Tiefe und destabilisiert so feste Interpretationen.[10]

Diese formalen Mehrdeutigkeiten spiegeln die androgyne Dualität von O’Keeffes Bildsprache wider, die sich simplistischen geschlechtsspezifischen Lesarten entzieht. Sie wies die Beharrlichkeit der Kritiker auf einer „femininen“ Symbolik zurück und argumentierte, dass solche Interpretationen die umfassenderen metaphorischen Dimensionen ihres Werks verschleierten – ihr Zusammenspiel zwischen Körper, Natur und Landschaft. Für O’Keeffe war Metapher nicht nur stilistisch, sondern epistemologisch, ein Mittel, um eine Realität durch eine andere zu verstehen. Die Jack-in-the-Pulpit-Serie lädt wie ihre besten Werke die Betrachter ein, das Vertraute durch diese destabilisierende Linse neu zu untersuchen.[11]

Abschnitt 4: Amerikanische Identität und späte Karriere (1930–1972)

Von New York nach New Mexico: Sich verlagernde Perspektiven (1925–1930er Jahre)

1925, nach ihrer Heirat mit Stieglitz, zog das Paar in die oberen Stockwerke des Shelton Hotels, wo O’Keeffe ihre ikonische Serie von New Yorker Stadträumen und Wolkenkratzern begann. Diese Werke funktionierten als ein subversives, geschlechterverbiegendes Projekt, das ihre Autonomie innerhalb der von Männern dominierten modernistischen Bewegung geltend machte (Abb. 6). 1929 verlagerte sich ihr künstlerischer Werdegang dramatisch, als sie eine Einladung von Mabel Dodge, der berühmten Mäzenin der New Yorker Avantgarde, annahm, New Mexico zu besuchen. Die kargen Landschaften der Region entfachten eine tiefe Verbindung und markierten die Geburt des „O’Keeffe-Mythos“ und ihrer dauerhaften Verbindung mit dem amerikanischen Südwesten.[12]

Abb. 6: Georgia O'Keeffe, The Shelton with Sunspots, N.Y., 1926,

Öl auf Leinwand, 122,6 × 76,9 cm (48 1/4 × 30 1/4 Zoll).

1925, nach ihrer Heirat mit Stieglitz, zog das Paar in die oberen Stockwerke des Shelton Hotels, wo O’Keeffe ihre ikonische Serie von New Yorker Stadtansichten und Wolkenkratzern begann. Diese Werke funktionierten als ein subversives, geschlechterverbiegendes Projekt, das ihre Autonomie innerhalb der von Männern dominierten modernistischen Bewegung geltend machte (Abb. 6). 1929 verlagerte sich ihr künstlerischer Werdegang dramatisch, als sie eine Einladung von Mabel Dodge, der berühmten Mäzenin der New Yorker Avantgarde, annahm, New Mexico zu besuchen. Die kargen Landschaften der Region entfachten eine tiefe Verbindung und markierten die Geburt des „O’Keeffe-Mythos“ und ihrer dauerhaften Verbindung mit dem amerikanischen Südwesten.[12]

Abb. 7: Georgia O'Keeffe, Gerald's Tree I, 1937, Öl auf Leinwand, 40 × 30 1/8 Zoll (101,6 × 76,5 cm).

Amerikanische Narrative herausfordern (1930er–1940er Jahre)

Abb. 8: Georgia O'Keeffe, Cow's Skull with Calico Roses, 1931, Öl auf Leinwand, 91,4 × 61 cm (36 × 24 Zoll).

O’Keeffes Auseinandersetzung mit der amerikanischen Identität widersprach direkt den vorherrschenden künstlerischen Narrativen der Zeit. Während östliche Kollegen die „amerikanische Szene“ durch klischeehafte Darstellungen von Gehöften und Vieh romantisierten, deckte ihr persönliches Eintauchen in den Südwesten die Künstlichkeit solcher städtischen Projektionen auf.[14] Während der kultur nationalistischen Debatten der 1930er Jahre definierte sie die südwestliche Ikonographie neu: Beckenknochen, die azurblaue Leerräume einrahmten, und Widderköpfe, die über erodierten Mesas schwebten, wurden sowohl zu ernsthaften Erkundungen als auch zu verschmitzten Kritiken an nativistischen Erwartungen.[15] Cow’s Skull with Calico Roses, 1931 (Abb. 8), verkörperte ihre Vision – ein auf sein Wesen reduziertes Amerika, weit entfernt von städtischen Grenzen.[16]

Abb. 9: Georgia O'Keeffe, Pelvis Series, Red with Yellow, 1945,

Öl auf Leinwand, 36 × 48 Zoll (91,4 × 121,9 cm).

Ihre verhärtete, sonnengebleichte Palette erreichte ihren Höhepunkt in der Pelvis Series (1940er Jahre), wo Tierknochen Wüstenhimmel als Portale zur kosmischen Unendlichkeit einrahmten (Abb. 9). Wie sie 1944 an Anita Pollitzer schrieb: „Die Knochen scheinen scharf zum Zentrum von etwas zu schneiden, das in der Wüste lebhaft ist, auch wenn sie riesig und leer ist“ (O’Keeffe, 1987, S. 211).[17]

Später Radikalismus und Vermächtnis (1940er–1972)

O’Keeffes späte Karriere sah zwei radikale Abweichungen:

Die Black Place-Landschaften (1940er–50er Jahre): Geologische Formen lösten sich in wellenförmige graue und rosa Wellen auf und erinnerten an ihre floralen Abstraktionen, jedoch mit geologischer Strenge.

Die Sky Above Clouds-Wandbilder (1965–67): Mit fast 80 Jahren gemalt, gaben diese 24 Fuß langen Leinwände die irdischen Perspektiven vollständig auf und verschmolzen minimalistische Wiederholung mit ihrem lebenslangen Streben nach essentiellen Formen.[18]

Selbst als die Makuladegeneration sie 1972 legal blind machte, produzierte O’Keeffe weiterhin krasse Holzkohleabstraktionen und kehrte paradoxerweise zur reduktiven Sprache ihrer Werke von 1915 zurück. Diese vollständige Kreisreise – von der Abstraktion zur Darstellung und zurück – festigte ihr Vermächtnis als unerbittliche Innovatorin über sechs Jahrzehnte.[19]

Abschnitt 5: Das Vermächtnis von Georgia O’Keeffe

O’Keeffe wehrte sich dagegen, als Künstlerin bezeichnet zu werden, doch ihr Werk überschritt diese Kategorie vollständig. Indem sie die natürliche Welt in abstrahierte Formen destillierte, schuf sie bleibende Symbole, die in die Mythologie der amerikanischen Kunst eingewoben sind. Heute wird der Großteil ihres Œuvres vom Georgia O’Keeffe Museum in Santa Fe aufbewahrt, ein Beweis für ihre kulturelle Beständigkeit.[20]

Obwohl ihre Popularität Mitte des Jahrhunderts nachließ, entfachte die Retrospektive des Whitney Museum in den 1970er Jahren die öffentliche Faszination neu und brachte ihr Vermächtnis mit der feministischen Bewegung der Zeit in Einklang. Mit 84 Jahren hatte ihr zentrales Sehvermögen versagt, doch sie malte weiter und produzierte weiterhin Aquarelle, Bleistiftskizzen und Tonarbeiten. Ihre letzten Werke, reduziert auf essentielle abstrakte Linien, erinnerten an die radikale Einfachheit ihrer Holzkohlen von 1915 und vollendeten so eine kreisförmige künstlerische Reise.[21]

Über sieben Jahrzehnte prägte O’Keeffe die amerikanische Moderne als eine zentrale Figur im Stieglitz-Kreis und widersetzte sich gleichzeitig geschlechtsspezifischen Zwängen. Obwohl sie explizit feministische Lesarten ihrer Blumengemälde ablehnte, ließen sich Künstlerinnen wie Judy Chicago und Miriam Schapiro von ihrer wahrgenommenen femininen Ikonographie inspirieren. Mit über 2.000 Werken festigte ihr produktives Schaffen ihren Ruf als bahnbrechende Kraft. Das Georgia O’Keeffe Museum, die erste US-amerikanische Institution, die einer Künstlerin gewidmet ist, unterstreicht ihre monumentale Wirkung und fördert die Forschung durch ihr Forschungszentrum und Stipendien.[22]

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Quellenangaben:

1.Stieglitz, Alfred. (1926) [Letter to Herbert Seligmann, 22 February 1926]. In: Seligmann, H.J. (1966) Alfred Stieglitz Talking. New Haven: Yale University Press, pp. 61-62.

2. Cauman, John. (2001) 'Henri Matisse, 1908, 1910, and 1912: New evidence of life'. In: Greenough, S. et al. Modern Art and America: Alfred Stieglitz and His New York Galleries. Washington: National Gallery of Art, p. 93.

3. Epstein, Daniel Mark (2001) What Lips My Lips Have Kissed: The Loves and Love Poems of Edna St. Vincent Millay. New York: Henry Holt and Company, p. 135.

4. James, Rebecca Salsbury (1963) [Letter to Georgia O'Keeffe], 6 September 1963. Georgia O'Keeffe Papers, Yale Collection of American Literature (YCAL), Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University.

5. Oaks, Gladys (1930) 'Radical writer and woman artist clash on propaganda and its uses', New York World, 16 March, Women's section, pp.1, 3.

6. O'Brien, Frances (1920s) [Interview notes with Georgia O'Keeffe], unpublished manuscript, pp.5, 18.

7.Kalonyme, Louis (1929) 'Georgia O'Keeffe', [Introduction to exhibition catalog]. Intimate Gallery, New York, pp. xxxiv-xl. Reprinted in: Lynes, Barbara Buhler (1999) Georgia O'Keeffe and Alfred Stieglitz: The Passionate Eye, pp.278-282.

8.Miller, Angela, Berlo, Janet Catherine, Wolf, Bryan & Roberts, Jennifer (2024) 'The arts confront the new century: renewal and continuity (1900-1920)', in American Encounters: Art History and Cultural Identity. LibreTexts, pp. 407-411. (Accessed: 1 April 2025).

9. McBride, Henry (1929) 'Paintings by Georgia O'Keeffe: Decorative art that is also occult', New York Sun, 9 February, p.7. Reprinted in: Lynes, Barbara Buhler (1999) Georgia O'Keeffe and Alfred Stieglitz: The Passionate Eye, pp.295-296.

10. Miller, Angela, Berlo, Janet Catherine, Wolf, Bryan & Roberts, Jennifer (2024) 'The arts confront the new century: renewal and continuity (1900-1920)', in American Encounters: Art History and Cultural Identity. LibreTexts, pp. 407-411. (Accessed: 1 April 2025).

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Pyne, Kathleen A. (1999) 'The Promise and the Burden of the Work of Art: Georgia O'Keeffe', in Modern Art and America: Alfred Stieglitz and His New York Galleries, edited by Sarah Greenough. Washington, DC: National Gallery of Art, p. 265. [Online] (Accessed: 8 April 2025).

14. Georgia O’Keeffe Museum (n.d.) The Horse’s Skull on Blue (1930) [Online]. (Accessed: 2 April 2025).

15. Miller, Angela, Berlo, Janet Catherine, Wolf, Bryan & Roberts, Jennifer (2024) 'The arts confront the new century: renewal and continuity (1900-1920)', in American Encounters: Art History and Cultural Identity. LibreTexts, pp. 407-411. (Accessed: 1 April 2025).

16. Georgia O’Keeffe Museum (n.d.) The Horse’s Skull on Blue (1930) [Online]. (Accessed: 2 April 2025).

17. O'Keeffe, Georgia. Georgia O'Keeffe: Art and Letters. Edited by Jack Cowart, Juan Hamilton, and Sarah Greenough, National Gallery of Art, 1987, p. 211.

18. The Art Story Foundation (n.d.) Georgia O'Keeffe: Biography and Legacy [Online].(Accessed: 2 April 2025).

19. Ibid.

20. WikiArt (n.d.) Georgia O'Keeffe [Online]. (Accessed: 2 April 2025).

21. The Art Story Foundation (n.d.) Georgia O'Keeffe: Biography and Legacy [Online]. (Accessed: 2 April 2025).

22. Ibid.

Images Sources:

Fig 1 Source: NGA.

Fig 2 Source: Imago Images

Fig 3 Source: Georgia O'Keeffe Museum Collections

Fig 4 source: Artsy

Fig 5 source: Artchive

Fig 6 Source: Art Institute of Chicago

Fig 7 Source: Georgia O'Keeffe Museum Collections

Fig 8 source: Georgia O'Keeffe Online

Fig 9 Source: Georgia O'Keeffe Museum Collections

Image Cover Resource:

Herman Miller (2023) New Mexico Collection [Photograph]. (Accessed: 2 April 2025).