Georgia O’Keeffe und der Kampf um künstlerische Identität

Modernistische Innovation unter Stieglitz' geschlechtsspezifischer Linse (1915–1925)

Abschnitt 1: Die Entstehung einer amerikanischen Modernistin (1887–1918)

Akademische Grundlagen und die Ablehnung des Tonalismus

Georgia O’Keeffes frühe künstlerische Entwicklung (1887–1915) war durch eine allmähliche Abkehr von der konventionellen Darstellung hin zu einer instinktiven, aber disziplinierten Moderne gekennzeichnet, die durch ihre akademische Ausbildung, ihre intellektuelle Neugierde und die weite amerikanische Landschaft geprägt war. Sie wurde in Wisconsin geboren und wuchs während des Niedergangs der kultivierten künstlerischen Traditionen auf und erlebte den Wandel vom Tonalismus mit seinen weichen Konturen, gedämpften Paletten und atmosphärischen Unklarheiten hin zu einer schärferen und individuelleren Wahrnehmungsweise. Ihre formale Ausbildung begann an der School of the Art Institute of Chicago und wurde an der New Yorker Art Students’ League unter William Merritt Chase (1849–1916) fortgesetzt. Obwohl sie Chase später bewunderte, ahmte O’Keeffe anfangs seinen malerischen Ansatz nach, der flüchtigen optischen Licht- und Schatteneffekten den Vorrang gab – eine Methode, die sie letztendlich zugunsten der Abstraktion ablehnte.[1]

Der Durchbruch von 1915: Dows musikalische Pädagogik und Abstraktion

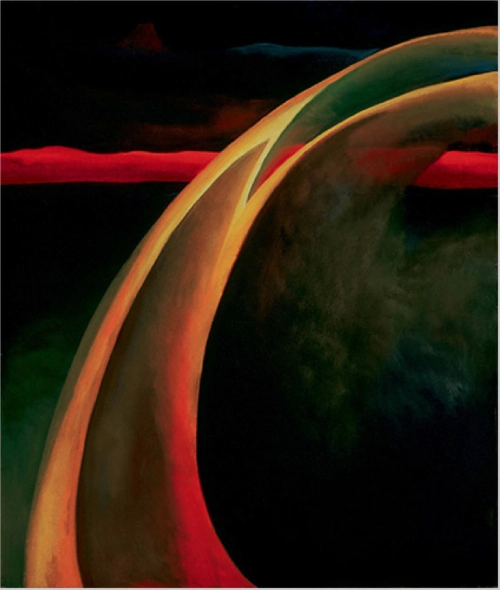

Eine entscheidende Transformation erfolgte 1915, als sie im weitläufigen Gebiet der westlichen Plains unterrichtete, wo sie verschiedene Einflüsse zu einem radikal abstrakten Stil synthetisierte. Unter der Anleitung von Arthur Wesley Dow am Columbia Teachers College lernte O’Keeffe, abstrakte Formen durch musikalische Rhythmen zu visualisieren, ein pädagogischer Ansatz, der ihre Praxis tiefgreifend prägte. In den späten 1910er Jahren begann sie, auditive Erlebnisse wie die resonierenden Rufe von Rindern in der Abenddämmerung in lebendige visuelle Formen zu übertragen, wie sie beispielsweise in Werken wie Red and Orange Streak (Abb. 1) zu sehen sind, wo der Horizont in chromatischer Intensität ausbricht. Trotz ihrer Beharrlichkeit, dass ihre Kunst ausschließlich aus persönlicher Erfahrung entstanden sei, setzte sich O’Keeffe intensiv mit zeitgenössischen intellektuellen Strömungen auseinander, darunter Literatur, Philosophie und Avantgarde-Kritik. Ihre Auseinandersetzung mit Camera Work brachte sie in Kontakt mit dem modernistischen Diskurs, und ihre Ablehnung traditioneller Konventionen wurde zu einer Behauptung von Autonomie. Wie sie später betonte, entschloss sie sich, angesichts der begrenzten Freiheiten, die Frauen zugestanden wurden, ihre eigenen künstlerischen Parameter zu definieren.[2]

Abb.1: Georgia O'Keeffe, Red and Orange Streak, 1919,

Öl auf Leinwand, 27 × 23 Zoll (68,6 cm × 58,4 cm).

Die Aquarelle von 1917–1918: Kindliche Vision als radikale Praxis

Nach ihrer Rückkehr nach New York im Jahr 1917 ging O’Keeffe eine lebenslange berufliche und persönliche Partnerschaft mit Alfred Stieglitz ein, eine Beziehung, die bis zu seinem Tod im Jahr 1946 andauerte. Diese Allianz mit dem bedeutendsten Förderer der Moderne setzte sie neuen Einflüssen durch den von Männern dominierten Kreis von Künstlern um die Galerie 291 aus, was ihre sich entwickelnde Praxis weiter prägte.[3] Eine Reihe von Aquarellen aus dieser Zeit (1917–18) demonstriert O’Keeffes bewusste Auseinandersetzung mit der inhärenten Unvorhersehbarkeit des Mediums, wie z. B. ungleichmäßige Transparenz, Pigmentausblutung und Texturgrate, sowie eine absichtliche Anrufung naiver Zeichenkunst.[4] Hier spiegelt ihr Ansatz eine studierte Nachahmung der selektiven Formen und vereinfachten Gesten wider, die für Kinderkunst charakteristisch sind. Anstatt konventionelle kindliche Motive (z. B. Häuser, Hühner) zu übernehmen, verinnerlichte sie die schematisierende Logik einer kindlichen visuellen Sprache, um ihr eigenes Gefühl des Staunens beim Anblick der weiten texanischen Landschaft unter sternenklarem Himmel auszudrücken.[5]

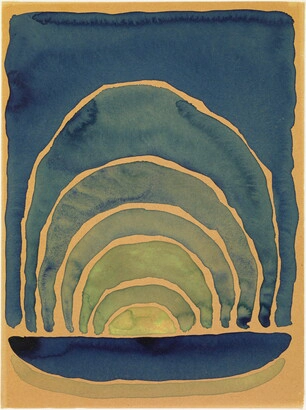

Diese Sensibilität zeigt sich besonders in ihrem Einsatz des Spiralmotivs in den Evening Star-Aquarellen (Abb. 2) und der Light Coming on the Plains-Serie (Abb. 3), wo die zitternde Qualität der Linie auf die unsichere Hand eines Kindes hindeutet. Der rhythmische Pinselstrich, ähnlich der bogenförmigen Bewegung eines Kindes, das einen Regenbogen zeichnet, verwandelt himmlische Energien in visuelle Kadenzen.[6] Anders als Kandinsky, der die ungezügelte Ästhetik von Vorschulgekritzeln begrüßte, verhandelte O’Keeffe ein Gleichgewicht zwischen kindlicher Einfachheit und formaler Präzision – eine Synthese, die von Dows japanisch inspirierten Prinzipien der dekorativen räumlichen Komposition geprägt war. Diese Werke nehmen nicht nur ihre spätere Rückkehr zur Darstellung nach einer weiteren abstrakten Phase vorweg, sondern fallen auch mit ihrem ersten Jahr des Zusammenlebens mit Stieglitz zusammen.[7]

Abb. 2: Georgia O'Keeffe, 1917, Evening Star No. IV, 1917،

Aquarell auf Papier, 8⅞ × 12 Zoll (22,5 × 30,5 cm).

Abb. 3: Georgia O'Keeffe (1887–1986), The Light Coming on the Plains, No. I, 1917,

Aquarell auf Papier (auf Zeitungspapier montiert), 8⅞ × 11⅞ Zoll (22,5 × 30,2 cm).

Abschnitt 2: Stieglitz' fotografische Rahmung (1917–1925)

Das "Große Amerikanische Sexbeben": Freudsche Lesarten der modernen Kunst

Die Auseinandersetzung des Stieglitz-Kreises mit den sexuellen Befreiungsbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts war untrennbar mit ihrer künstlerischen Praxis verbunden. Wie Benjamin de Casseres verkündete, rahmte das "Große Amerikanische Sexbeben" der 1910er–1920er Jahre die Sexualität als sakramentale Kraft gegen die puritanische Unterdrückung neu.[8] Dieser Diskurs durchdrang die Kritik von Paul Rosenfeld, der die Werke von Arthur Dove und Georgia O’Keeffe durch eine Freudsche Linse erotisierte. Doves Abstraktionen wurden für ihre "enorme Muskelspannung" und "männliche Vitalität" gelobt, während O’Keeffes Gemälde reduktiv als Darstellungen von "sexuellen Gefühlen von Frauen" interpretiert wurden.[9] Stieglitz verstärkte diese Lesarten durch seine Ausstellung von Aktfotografien von 1921, die O’Keeffe in postkoitalen Zuständen zeigten – Bilder, die ihren Körper in ein öffentliches Spektakel "Nackt am Broadway" und ihre Kunst in eine vermarktbare Erweiterung ihrer Sexualität verwandelten.[10]

Das Frau-Kind-Paradigma: Stieglitz' essentialistische Vision

Stieglitz' Essay "Frau in der Kunst" von 1919 kodifizierte seine essentialistische Vision von O’Keeffe als archetypisches Frau-Kind, dessen Kreativität aus dem Mutterleib als dem "Sitz ihres tiefsten Gefühls" entsprang.[11] Diese Konstruktion, die Havelock Ellis’ Theorien der femininen Infantilisierung und Freuds "Zur Einführung des Narzißmus" (1914) verpflichtet war, positionierte O’Keeffes Kunst als einen ursprünglichen, vorsprachlichen Ausdruck des "unbewussten Körpers".[12] Stieglitz' fotografische Porträts (1917–1935) verstärkten diese Erzählung visuell. In (Abb. 4) erscheint O'Keeffe mit ihrem langen Haar, das über ihre nackten Schultern fließt, während sie ihre Arme nach oben streckt und ihre Finger mit den länglichen Linien verbindet, die sich rhythmisch zum oberen Rand des Rahmens winden. Diese Kompositionen spiegeln den Einfluss von Anne Brigmans tanzenden Akten wider, deren Körper poetisch mit natürlichen Formen verschmolzen – eine visuelle Sprache, die Stieglitz lehrte, wie man O'Keeffes Körper seine latenten sexuellen Wahrheiten artikulieren lässt.[13]

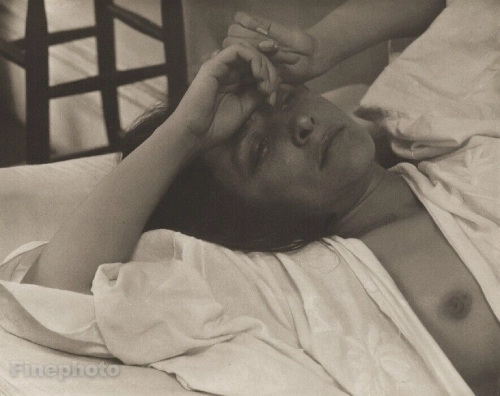

Abb. 4: Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe (Nude No. 8), 1918,

Palladiumdruck, 7⅛ × 9 Zoll (18,1 × 22,9 cm).

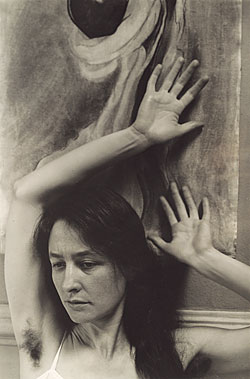

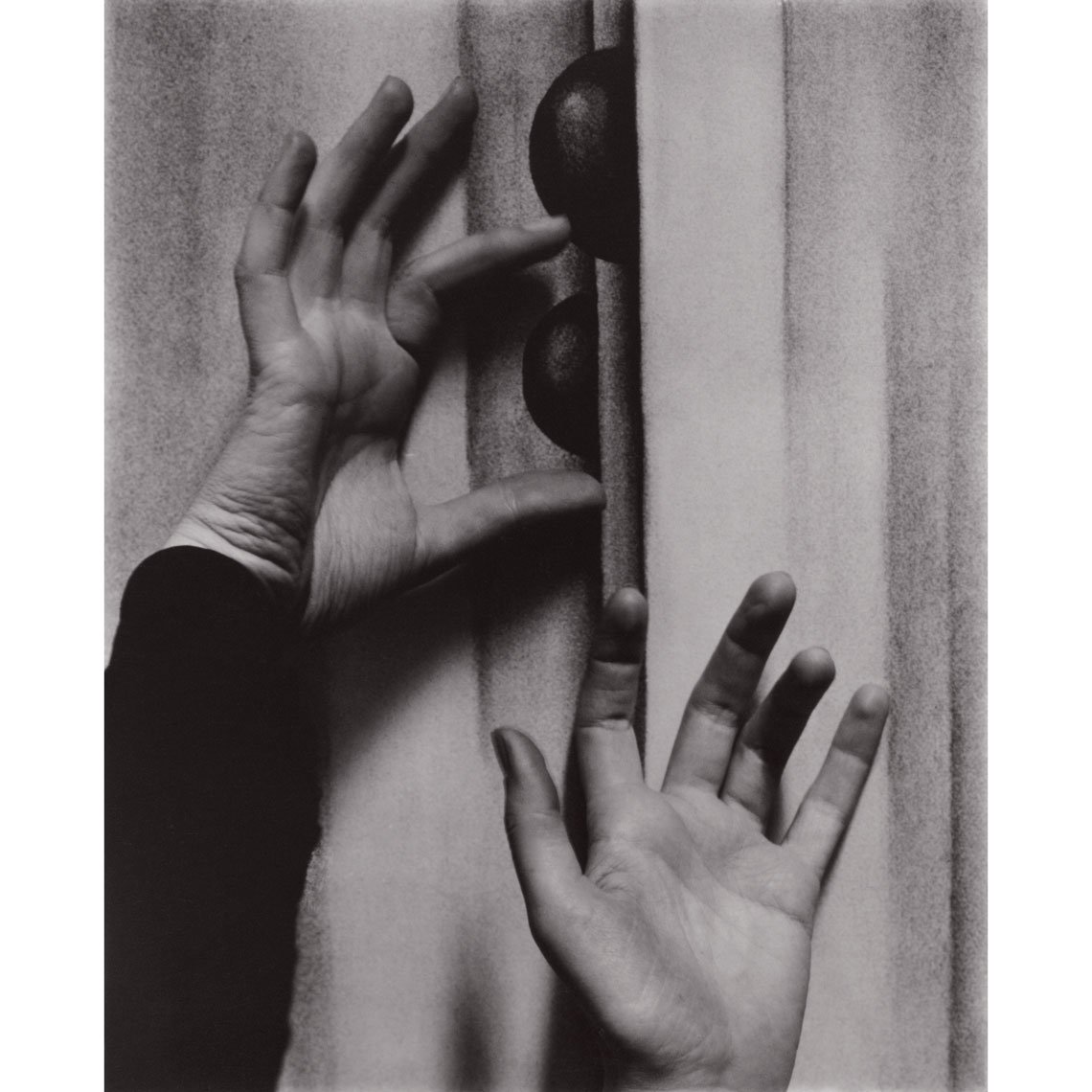

Die früheren Porträts von 1917–1918 konzentrierten sich auf O'Keeffes Hände mit ihren markanten, länglichen Fingern, die vor ihren Kunstwerken angeordnet waren, was suggerierte, dass die Künstlerin ihre Bilder auf magische Weise heraufbeschwor (Abb. 5).[14] Die späteren Werke positionieren stattdessen O'Keeffe-als-Geliebte bei einem choreografierten Tanz, der ihre mütterliche Beziehung zu ihren Schöpfungen manifestiert, insbesondere durch Kompositionen, bei denen ihre ausgestreckten Arme und Finger visuell mit den fließenden Linien des Papiers selbst verschmelzen. O’Keeffes Hände verschmelzen mit ihren abstrakten Gemälden und verkörpern seine Überzeugung, dass ihre Werke "Mal-Babys" waren, die aus somatischer Intuition und nicht aus intellektueller Arbeit geboren wurden.[15]

Abb. 5: Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe in Gallery 291, 1918,

Silbergelatineabzug, 19 × 23,9 cm (6¹⁄₁₆ × 9¼ Zoll).

Anne Brigmans Vermächtnis und die Grenzen der Handlungsfähigkeit

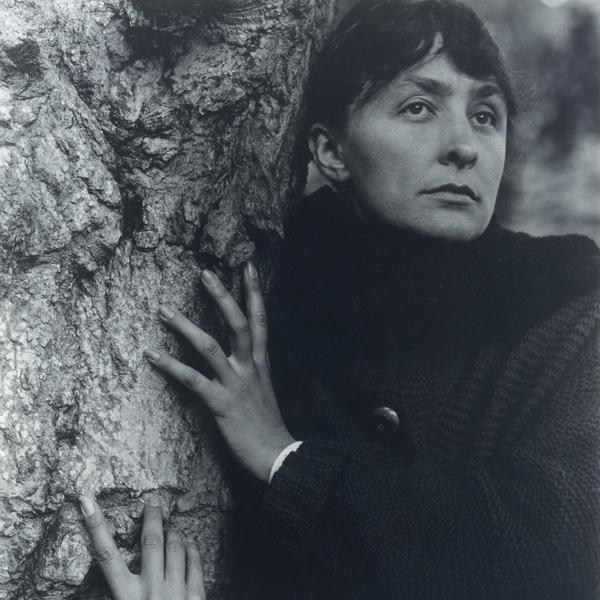

Stieglitz’ fotografische Inszenierung von O’Keeffe war tief von seiner früheren Arbeit mit Anne Brigman geprägt, deren Wildnisakte die Verbindung weiblicher Kreativität mit organischen Formen begründeten. Seine Porträts von O’Keeffe aus dem Jahr 1918, die mütterliche Sexualität als natürlich darstellen (siehe Abb. 6), replizierten Brigmans visuelle Syntax: verdrehte Gliedmaßen vor einem uralten, knorrigen Baum am Lake George, spiralförmige Gesten, die abstrakte Kompositionen widerspiegeln. Wo Brigman jedoch Handlungsfähigkeit als Künstlerin und Subjekt geltend machte, reduzierte Stieglitz O’Keeffe auf ein vermitteltes Bild – ein "universelles Frau-Kind", dessen Schmerz und Primitivismus für den öffentlichen Konsum ästhetisiert wurden.[16]

Abb. 6: Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe at 291, 1917,

Silber-Platin-Druck, 19 × 23,9 cm (7½ × 9⁷⁄₁₆ Zoll).

Abschnitt 3: O’Keeffes Subversionen und die Widersprüche des Stieglitz-Kreises

Strategische Komplizenschaft: Die "phallische Frau" und redaktionelle Kontrolle

Die jüngere Forschung verkompliziert die Narrative von O’Keeffe als passivem Opfer. Ihre strategische Zusammenarbeit mit Rosenfeld (Bearbeitung seines "Port of New York" von 1924) und ihre Manipulation phallischer Bilder, wie das Halten der Abstraktion, einer phallischen Skulptur, Hände1919, (Abb. 7), wo sie "die Genitalien des Fotografen liebkost", zeigen ihr taktisches Engagement mit geschlechtsspezifischen Konstrukten. Wie Marcia Brennan argumentiert, wurde O’Keeffe zur "phallischen Frau", die maskuline Tropen umfunktionierte, um künstlerische Autonomie zu behaupten.[17]

Abb. 7: Alfred Stieglitz, Georgia O'Keeffe - Hands, ca. 1919.

Gelatin-Silber-Druck, 7 1/2 × 9 7/16 Zoll (19 × 24 cm).

Geschlechtsspezifische Doppelstandards in der kritischen Rezeption

Der kritische Apparat des Kreises wandte unterschiedliche Maßstäbe an männliche Künstler an: Doves Abstraktionen wurden sowohl als "embryonal" als auch als "phallisch" gefeiert, während John Marins Werke für ihre "fließende und phallische" Dualität gelobt wurden. Im Gegensatz dazu sahen sich Hartley und Demuth, beide homosexuell, homophoben Lesarten ihrer Kunst als "verweichlicht" oder "verkommen" ausgesetzt, was die Grenzen des fortschrittlichen Anscheins des Kreises aufdeckte.[18]

Auf dem Weg zu Teil II – Der Wendepunkt (1927-1935)

Während Stieglitz’ frühe Porträts (1917–1925) O’Keeffe als modernistischen, erotisierten Archetypus etablierten, würden seine späteren Bilder, die inmitten wachsender öffentlicher Beobachtung (1927–1935) entstanden, ihre umstrittene Dynamik verstärken. Teil II untersucht, wie O’Keeffe diese Kontroversen meisterte und durch ihre spätere Arbeit in New Mexico die Handlungsfähigkeit zurückgewann, als Stieglitz’ Mythosbildung mit ihrer trotzigen Neuerfindung kollidierte.[19]

Essay von Malihe Norouzi

Quellenangaben:

1. Miller, Angela, Berlo, Janet Catherine, Wolf, Bryan & Roberts, Jennifer (2024) 'The arts confront the new century: renewal and continuity (1900-1920)', in American Encounters: : Art History and Cultural Identity. LibreTexts, pp. 407-411. (Accessed: 1 April 2025).

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. O'Keeffe, Georgia. (1916) [Letters to Alfred Stieglitz], 11 and 18 September 1916. In: Cowart, J., Hamilton, J. and Greenough, S. (eds.) Georgia O'Keeffe: Art and Letters. Washington: National Gallery of Art, pp. 156-157

6. Gardner, Howard. (1980) Artful Scribbles: The Significance of Children's Drawings. New York: Basic Books, pp. 137-149.

7. Lowe, Sue. Davidson. (1983) Stieglitz: A Memoir Biography. New York: Farrar, Straus and Giroux, p. 230.

8. Miller, Angela, Berlo, Janet Catherine, Wolf, Bryan & Roberts, Jennifer (2024) 'The arts confront the new century: renewal and continuity (1900-1920)', in American EncountersArt History and Cultural Identity. LibreTexts, pp. 407-411. (Accessed: 1 April 2025).

9.Ibid.

10. Ibid.

11. Stieglitz, Alfred. (1973) 'Woman in art', in Norman, D. Alfred Stieglitz: An American Seer. New York: Aperture, pp. 36-38.

12. Freud, Sigmund. (1914) 'On narcissism: an introduction', in Strachey, J. (ed. and trans.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 14: 1914-1916. London: Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis, pp. 73-104.

13. Stieglitz, Alfred. [1918] [Letter to Anne Brigman, early 1918]. Alfred Stieglitz Papers, Yale Collection of American Literature (YCAL), Beinecke Rare Book & Manuscript Library. Written while working in the attic room above "291" gallery, sorting art and publications.

14. Seligmann, Herbert. J. (1966) Alfred Stieglitz Talking. New Haven: Yale University Press.

15. Weaver, Mike. (1996) 'Alfred Stieglitz and Ernest Bloch: Art and hypnosis', History of Photography, 20(4), pp. 293–303.

16. Stieglitz, Alfred. [1918] [Letter to Anne Brigman, early 1918]. Alfred Stieglitz Papers, Yale Collection of American Literature (YCAL), Beinecke Rare Book & Manuscript Library. Written while working in the attic room above "291" gallery, sorting art and publications.

17. Brennan, Marcia. Greenough, Sara. & Peters, Sarah. Whitaker. (2000) ‘[Review of Painting Gender, Constructing Theory by Marcia Brennan; Modern Art and America: Alfred Stieglitz and His New York Galleries by Sarah Greenough; Becoming O'Keeffe by Sarah Whitaker Peters]’, Archives of American Art Journal, [online] p. 37. (Accessed: 1 April 2025).

18. Ibid.

19. Stieglitz, Alfred. (1926) [Letter to Herbert Seligmann, 22 February 1926]. In: Seligmann, H.J. (1966) Alfred Stieglitz Talking. New Haven: Yale University Press, pp. 61-62.

Images sources:

Fig.1 source: View artwork

Fig.2 source: Georgia O'Keeffe Museum Collections

Fig.3 source: Georgia O’Keeffe Museum Collections

Fig.4 source: View details

Fig.5 source: linneawest.com

Fig.6 source: NGA Collection Online

Fig.7 source: InCollect