Die Akte neu betrachtet: Alice Neels Unterwanderung des männlichen Blicks

Einführung: Alice Neel und die humanistische Revolte gegen die Abstraktion

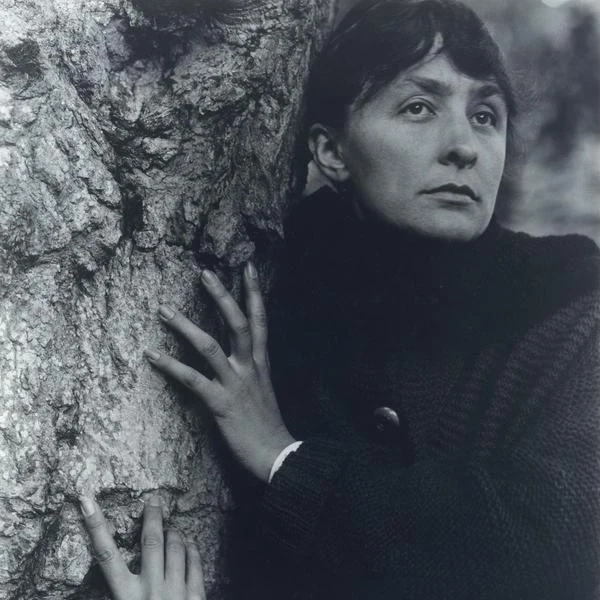

Unter den modernistischen Künstlern, die der emotionalen und gesellschaftspolitischen Resonanz Vorrang vor formalen Konventionen einräumten, untergrub kaum jemand die technische Perfektion so radikal wie Alice Neel (1900–1984). Ihre rohen, psychologisch unmittelbaren und unentschuldbar menschlichen Porträts lehnten die kalte Abstraktion ab, die die Kunst des 20. Jahrhunderts dominierte, und setzten stattdessen die Figur als Waffe ein, um Risse in Bezug auf Rasse, Klasse und Geschlecht aufzudecken. Für Neel war Malen keine Übung in ästhetischer Distanz, sondern ein instinktiver Akt des Zeugnisses.[1] Wie sie berühmt erklärte: „Ich bin gegen abstrakte und gegenstandslose Kunst, weil solche Kunst einen Hass auf den Menschen zeigt. Es ist ein Versuch, Menschen aus der Kunst zu eliminieren, und als solcher ist er zum Scheitern verurteilt“ (Carroll, 2021, Abs. 5).

Psychologische Übertragung: Porträtmalerei als gemeinschaftliches Zeugnis

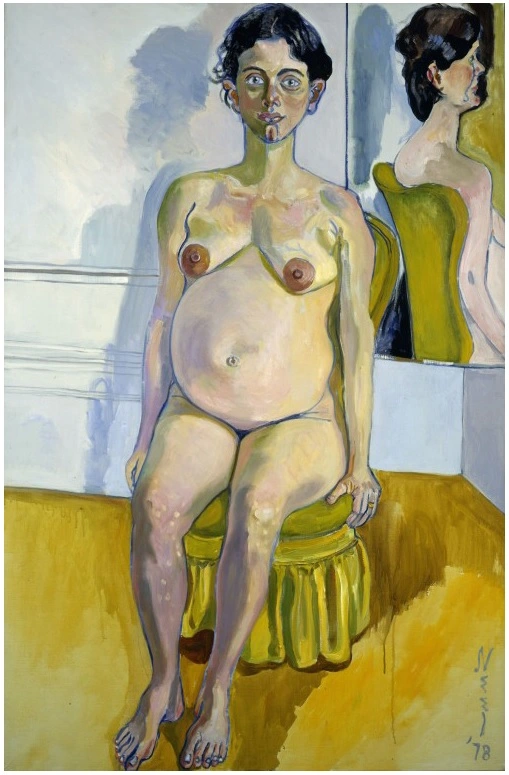

Abb. 1: Alice Neel, Margaret Evans schwanger, 1978. Öl auf Leinwand

Neels Porträts transzendieren die bloße Repräsentation und verkörpern einen aufgeladenen psychologischen Austausch zwischen Künstler und Subjekt – ein Prozess, den der Kunsthistoriker Jeremy Lewison als „Übertragung“ von Emotionen, Ängsten und Interpretationen bezeichnet.[2] Diese Dynamik kristallisiert sich in ihrer bahnbrechenden Serie von sieben schwangeren Akten (1964–1978) heraus, einer radikalen Abkehr von der historischen Vermeidung des Themas in der westlichen Kunst. Neel widersetzte sich Tabus, die den weiblichen Körper auf ein erotisches Spektakel reduzierten, und erklärte: „Moderne Maler haben sich gescheut, weil Frauen immer als Sexobjekte dargestellt wurden. Eine schwangere Frau hat einen Anspruch geltend gemacht; sie steht nicht zum Verkauf“ (ICA Boston, o. D., Abs. 2).[3] In „Margaret Evans schwanger“ (1978) manifestiert sich dieses Ethos durch eine bewusste Spannung: Evans sitzt mit gelassener Haltung, ihr geschwollener Körper ist in zackigen, instinktiven Pinselstrichen dargestellt. Ein zerbrochener Spiegel hinter ihr verzerrt ihr Spiegelbild und symbolisiert die gesellschaftliche Auslöschung der mütterlichen Körperlichkeit. Hier kanalisiert Neel Evans’ Entschlossenheit und ihre eigene ungelöste Trauer über den Tod ihrer kleinen Tochter im Jahr 1927 und verwandelt den Akt von einem Objekt der Begierde in einen Ort der gelebten Transformation (siehe Abb. 1).[4]

Linda Nochlins Kritik und Alice Neels Subversion des männlichen Blicks

Neels Porträtmalerei konfrontiert den historischen männlichen Blick[5], der durch Tizians „Venus von Urbino“ (1538) und Manets „Olympia“ (1863) verkörpert wird, indem sie ihren Subjekten die Agency zurückgibt.[6] Ihre nicht idealisierten Akte stimmen mit Linda Nochlins Kritik an der westlichen Kunsttradition überein, die Frauen historisch gesehen objektiviert und ihre Körper zu passiven Gefäßen für männliche Fantasien reduziert hat. In ihrem Essay „Woman as Sexual Object“ hinterfragt Nochlin die erotische Bildsprache des 19. Jahrhunderts und argumentiert, dass sie eine eindimensionale Perspektive aufrechterhält, die im „männlichen Blick“ verwurzelt ist – ein Konzept, das für feministische Kritiken der visuellen Kultur von zentraler Bedeutung ist. Nochlins Essay, der während des Aufstiegs der zweiten Welle des Feminismus und seiner Frauenbefreiungsbewegungen veröffentlicht wurde, fiel mit einer breiteren kulturellen Auseinandersetzung mit Geschlecht und Repräsentation zusammen. Obwohl Neels Werk nicht explizit aktivistisch war, setzte es sich kritisch mit der Tradition der Aktmalerei auseinander, stellte ihre historischen Konventionen in Frage und gab ihren Subjekten die Agency zurück. Nochlin verortet Neels Praxis in einer Linie von Künstlerinnen, die seit den 1930er Jahren Geschlecht und Sexualität aus einer dezidiert weiblichen Perspektive hinterfragt und die patriarchalischen Rahmenbedingungen abgebaut haben, die die Kunstgeschichte lange Zeit dominiert haben.[7]

Laura Mulveys Konzept des Blicks

Im Gegensatz zum „skopophilen Blick“, der von Laura Mulvey (1975) theoretisiert wurde und in dem Frauen als passive Objekte männlicher Begierde innerhalb einer patriarchalischen visuellen Ökonomie objektiviert werden, durchbricht Alice Neels Porträtmalerei diese Dynamik durch einen kollaborativen und dialogischen Prozess. Mulvey argumentiert, dass das klassische Kino den männlichen Betrachter als aktiven Träger des Blicks konstruiert, während es Frauen auf bloße Spektakel für den visuellen Konsum reduziert.[8] Neel unterläuft dieses Paradigma jedoch, indem sie stundenlange Dialoge mit ihren Subjekten führt und die Porträtmalerei in eine Praxis der gegenseitigen Anerkennung statt der Objektivierung verwandelt. Ihr Werk widersetzt sich den voyeuristischen und fetischistischen Tendenzen des männlichen Blicks und stellt stattdessen die Agency und Subjektivität ihrer Modelle in den Vordergrund. Indem sie ihre gelebten Erfahrungen und Identitäten in den Mittelpunkt stellt, stellen Neels Porträts die Machtdynamiken in Frage, die der traditionellen visuellen Darstellung innewohnen, und bieten eine radikale Neuinterpretation der Beziehung zwischen Künstler, Subjekt und Betrachter.[9]

Dokumentation von Marginalität: Queere Identität und die Politik der Repräsentation

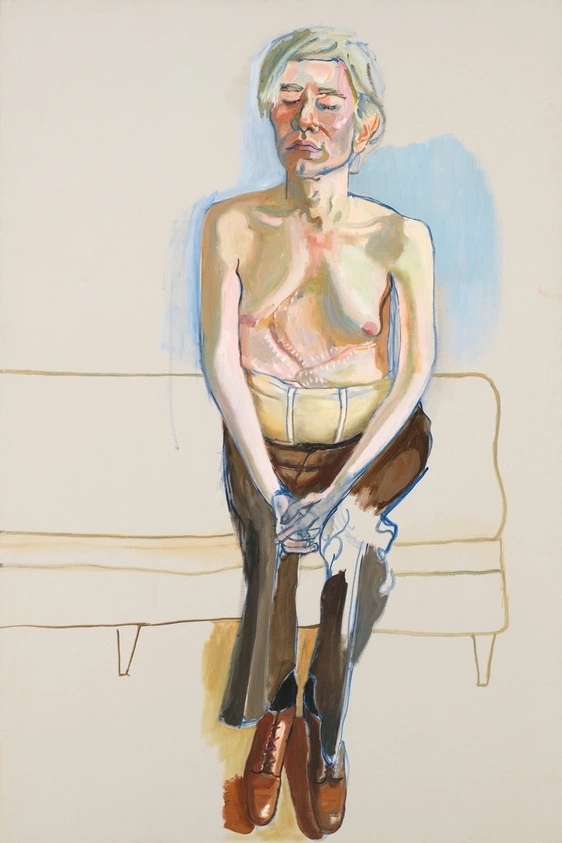

Abb. 2: Alice Neel, Andy Warhol, 1970. Öl und Acryl auf Leinen.

Neel erweiterte ihre humanistische Sichtweise auf queere Figuren und porträtierte sie als vollständig realisierte Individuen und nicht als Symbole der Andersartigkeit. Ihr Porträt von Andy Warhol aus dem Jahr 1970 unterläuft die Prominentenporträtmalerei: Warhol, der ohne Hemd und mit Narben von einem Attentat im Jahr 1968 gezeichnet ist, wird mit einer Verletzlichkeit dargestellt, die in der Öffentlichkeit selten zu sehen ist. Im Leben versteckte sich Warhol oft hinter Perücken, Make-up und Sonnenbrillen und bewahrte sich eine sorgfältig kultivierte Aura der Gleichgültigkeit. Er sagte einmal: „Nacktheit ist eine Bedrohung für meine Existenz“ (Whitney Museum of American Art, o. D., Abs. 1). In Neels Porträt schließt Warhol die Augen in meditativer Distanz und verweigert dem Betrachter seinen ikonischen Blick. Die Leinwand wird von kühlen Tönen dominiert, wobei ein Schleier aus weichem Blau Warhols Kopf und Oberkörper umgibt, während seine zarten, androgynen Züge durch Neels typischen Aquamarinton definiert werden (siehe Abb. 2).[10]

Trotz und Menschlichkeit: Neels Porträt von Faith Ringgold

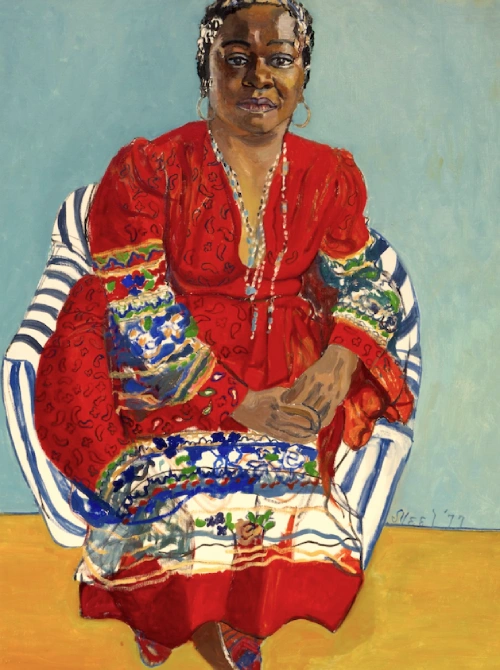

Abb. 3: Alice Neel, Faith Ringgold, 1977. Öl auf Leinwand.

In ähnlicher Weise fängt Neels Porträt von Faith Ringgold, der schwarzen feministischen Künstlerin, aus dem Jahr 1976 ein, wie sie trotzig, die Hände gefaltet, in einer kraftvollen und gebieterischen Pose starrt. Ringgold posierte mehrmals für das Porträt, und Neel zeigt sie in einem roten Kleid mit einem gemusterten Rock und Ärmeln, das mit Perlen in ihrem Haar und um ihren Hals sowie mit Creolen versehen ist (siehe Abb. 3). Dieses Porträt ist ein Favorit der Künstlerin Jordan Casteel, die bewundert, wie Neels Werk „mit einem Gefühl der Menschlichkeit ausstrahlt, spricht und lustvoll äußert“, das mit ihrer eigenen künstlerischen Reise übereinstimmt. Casteel bemerkte: „Ich fühle Alice Neel in diesem Gemälde. Ich spüre ihre Verbindung zu Faith und ihre Investition in Faith“ (CultureType, 2019, Abs. 4).[10]

Kategorien trotzen: Neels ambivalenter Feminismus und späte Anerkennung

Alice Neels Leben und Karriere widersetzten sich den geschlechtsspezifischen Konventionen, da sie sich als alleinerziehende Mutter und Künstlerin gesellschaftlichen Barrieren stellte und gleichzeitig die reduktive Bezeichnung „Künstlerin“ ablehnte und stattdessen auf universelle künstlerische Leistung bestand. Ihre Retrospektive im Whitney Museum im Jahr 1974 war ein Meilenstein für Künstlerinnen und bestätigte ihre jahrzehntelange Beharrlichkeit. Dennoch blieb Neel formalen feministischen Bewegungen ambivalent gegenüber, selbst als spätere Generationen sie als eine Pionierfigur für ihre Missachtung patriarchalicher Normen und ihre unerschrockenen Darstellungen der gelebten Realitäten von Frauen zurückforderten. Ihre Darstellungen des weiblichen Akts, die von ihren gelebten Erfahrungen als Frau, Mutter, Aktivistin und Künstlerin geprägt sind, spiegeln einen expressiven Ansatz wider, der über die bloße Repräsentation hinausgeht.[11] Laut Pamela Allara stimmen Neels Aktgemälde mit den ideologischen Zielen der Frauenbewegung überein, während ihr expressiver Stil mit den körperlichen Erkundungen der Body-Art-Bewegung übereinstimmt.[12] Indem sie die rohe, ungeschminkte Realität ihrer Subjekte festhielt, erregte Neels Werk große Aufmerksamkeit bei feministischen Kritikern und festigte ihre Position als Schlüsselfigur im Diskurs über Geschlecht und Repräsentation in der Kunst.[13]

Erbe und Kontinuität: Alice Neels bleibender Einfluss

Alice Neels Werk überschreitet die Grenzen der Porträtmalerei und erweist sich als radikales Archiv der sozialen, politischen und psychologischen Risse des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk ist auch heute noch von großer Bedeutung, da sich zeitgenössische Künstler weiterhin mit Themen der intersektionellen Identität und der körperlichen Autonomie auseinandersetzen. Neels kollaborativer Ansatz und ihre Subversion des männlichen Blicks nahmen moderne Diskurse über Agency und Repräsentation vorweg, während ihr unerschrockener Fokus auf marginalisierte Körper die Betrachter herausfordert, sich der gesellschaftlichen Auslöschung zu stellen und ihr zu widerstehen. Wie Neel selbst erklärte, malte sie „um zu versuchen, den Kampf, die Tragödie und die Freude des Lebens zu offenbaren“ (Carroll, 2021, Abs. 1). Indem sie diejenigen in den Mittelpunkt stellte, die die Geschichte auszulöschen versuchte, sorgte sie dafür, dass ihre Geschichten und ihre eigene Geschichte als unauslöschliche Spuren auf der Leinwand der Kunstgeschichte erhalten bleiben würden.[14]

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Quellenangaben:

1. Carroll, Jim, 2021.Alice Neel: Always in the Process of Becoming. [Zugriff am 14. März 2025].

2. Lewison, Jeremy. (2018). Alice Neel. (Zugriff: 14. März 2025).

3. ICA Boston. (o. D.).Margaret Evans Pregnant von Alice Neel. (Zugriff: 14. März 2025).

4. Ebd.

5. Ebd.

6. Hasta St Andrews. (o. D.).Olympia von Édouard Manet. (Zugriff: 14. März 2025).

7. Vogel, Lisa. (1972) 'Eine Rezension von Woman as Sex Object', Art Journal, 31(4), S. 384.

8. Mulvey, Laura. (1975) 'Visual pleasure and narrative cinema', Screen, 16(3), S. 806–815.

9. Whitney Museum of American Art. (o. D.). Andy Warhol. (Zugriff: 14. März 2025).

10. Ebd.

11.Culturetype (2019) Ein Porträt von Faith Ringgold, gemalt von Alice Neel, ist Jordan Casteels Lieblingskunstwerk. (Zugriff: 15. März 2025).

12. Lewison, Jeremy. (2018). Alice Neel. (Zugriff: 14. März 2025).

13. Allara, Pamela. (1998) Pictures of people: Alice Neel’s American portrait gallery. Waltham, MA: Brandeis University Press of New England, S. 7.

14. Lewison, Jeremy. (2018). Alice Neel. (Zugriff: 14. März 2025).

15. Carroll, Jim, 2021.Alice Neel: Always in the Process of Becoming. [Zugriff am 14. März 2025].

Bild- und Coverbildquellen:

Abb. 1: Alice Neel, Margaret Evans schwanger, 1978. Öl auf Leinwand. Institute of Contemporary Art, Boston. (Zugriff: 14. März 2025).

Abb. 2: Alice Neel, Andy Warhol, 1970. Öl und Acryl auf Leinen. Whitney Museum of American Art, New York. (Zugriff: 14. März 2025).

Abb. 3: Alice Neel, Faith Ringgold, 1977. Öl auf Leinwand. Verfügbar über: CultureType. (Zugriff: 14. März 2025).