Die verstörende Schönheit der erotischen Kunst von Yayoi Kusama

Kusamas provokative Vision

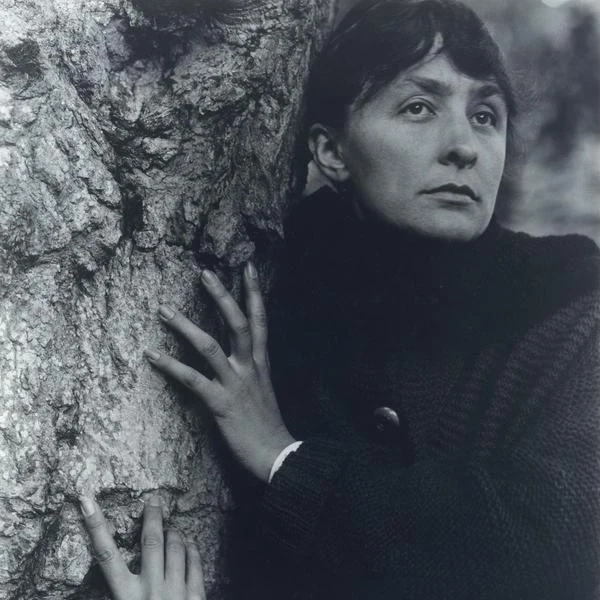

Yayoi Kusama (1929), die japanische Avantgarde-Künstlerin, hat die Kunstwelt seit Jahrzehnten mit ihren kühnen, immersiven und oft provokativen Kreationen gefesselt. Bekannt für ihre ikonischen Tupfen und Unendlichkeitsräume, überschreitet Kusamas Werk traditionelle Grenzen und verbindet Kunst, Performance und Psychologie zu einer einzigartigen Vision.[1] Während ihre Installationen und Gemälde breite Anerkennung gefunden haben, bleiben ihre Skulpturen, insbesondere jene, die kontroverse Themen erforschen, ein weniger diskutierter, aber dennoch wichtiger Aspekt ihres Œuvres.[2] Diese Werke, die oft durch ihre phallischen Formen und viszeralen Texturen gekennzeichnet sind, fordern gesellschaftliche Tabus heraus und laden die Betrachter ein, sich ihren eigenen Wahrnehmungen von Sexualität, Besessenheit und dem menschlichen Körper zu stellen.[3]

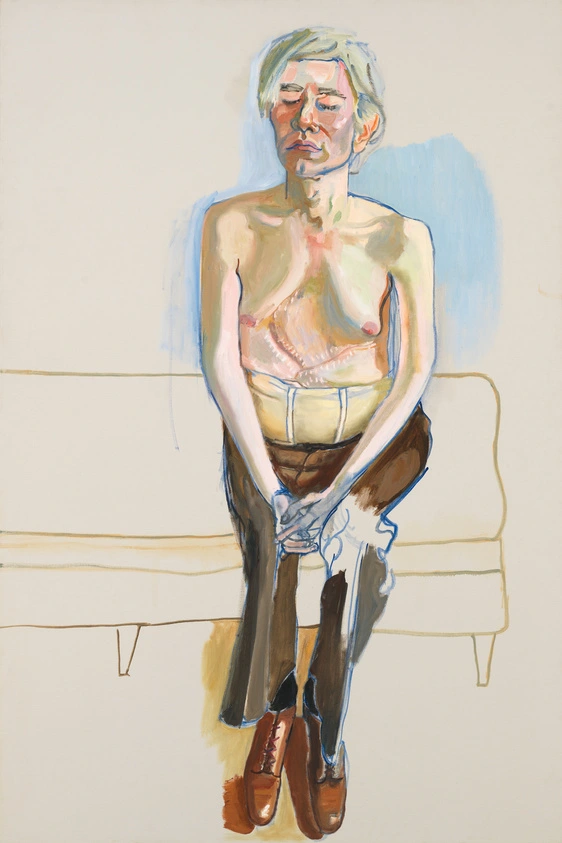

1. Yayoi Kusama, Der Sessel aus Akkumulation Nr. 1, 1962

Sex, Besessenheit und phallische Formen

Kusamas Skulpturen, die in den 1960er Jahren während einer Zeit des kulturellen Umbruchs und der sexuellen Befreiung entstanden, spiegeln ihre persönlichen Kämpfe mit der psychischen Gesundheit wider, insbesondere ihre Zwangsstörung (OCD), und ihre Ablehnung patriarchalischer Normen. Durch ihre Kunst verwandelt sie Verletzlichkeit in Stärke und nutzt den Körper als Ort sowohl der Rebellion als auch der Heilung. Dieser Artikel befasst sich mit Kusamas erotischstem Skulpturenprojekt, dem Stück „Der Sessel“, und untersucht, wie es die Grenzen der Kunst neu definiert, gesellschaftliche Erwartungen in Frage stellt und weiterhin im zeitgenössischen Diskurs Anklang findet.[4]

Der Sessel: Verwandeltes Alltagsobjekt

Das Sessel-Stück, Teil von Kusamas Accumulation-Serie, ist eines ihrer provokativsten und ikonischsten Werke. Diese in den 1960er Jahren entstandene Serie zeigt prominent phallische Bilder, ein wiederkehrendes Motiv in Kusamas Kunst. Der Sessel verwandelt ein banales Haushaltsobjekt in eine surreale, fast groteske Skulptur, indem er es mit unzähligen weichen Stoffausstülpungen bedeckt, die phallischen Formen ähneln. Diese Gegenüberstellung des Vertrauten und des Beunruhigenden zwingt die Betrachter, sich mit ihrem eigenen Unbehagen und ihrer Neugier auseinanderzusetzen. [5]

Psychologische Wurzeln: Kunst als Therapie

Kusamas Verwendung phallischer Formen in The Armchair wurde stark von ihren Kindheitserfahrungen mit Sexualität und ihren Kämpfen mit der psychischen Gesundheit beeinflusst. Wie sie in ihrer Autobiografie Infinity Net erklärt: „Ich kämpfte jeden Tag mit Schmerz, Angst und Furcht, und die einzige Methode, die ich hatte, um meine Krankheit zu heilen, war, weiterhin Kunst zu schaffen“ (Kusama, zitiert in Improvised Life, 2013).[6] Durch die repetitive Verwendung phallischer Motive verwischt Kusama die Grenzen zwischen Besessenheit und Zwang sowie zwischen Anziehung und Abstoßung. Diese Spannung spiegelt ihre persönlichen Erfahrungen mit der Zwangsstörung (OCD) und ihr fortwährendes Bemühen wider, sich ihren Ängsten zu stellen und die Kontrolle über sie zurückzugewinnen. Wie Kusama selbst erklärte, „begann sie, Penisse herzustellen, um ihre Ekelgefühle gegenüber Sex zu heilen. Das Reproduzieren der Objekte ... war ihre Art, die Angst zu besiegen“ (Kusama, zitiert im Museum of Modern Art, o. D.). Indem Kusama ein banales Haushaltsobjekt in etwas gleichzeitig Erotisches und Beunruhigendes verwandelt, zwingt sie die Betrachter, sich mit ihrem eigenen Unbehagen in Bezug auf Themen wie Sexualität und den menschlichen Körper auseinanderzusetzen. Dieses Zusammenspiel zwischen dem Persönlichen und dem Universellen unterstreicht die psychologische und emotionale Tiefe ihrer Arbeit.[7]

Taktile Dualität: Das Abjekte und das Anziehende

Kusamas Verwendung weicher, häuslicher Materialien erzeugt eine taktile, körperähnliche Qualität, die zum Berühren einlädt und gleichzeitig Unbehagen hervorruft.[8] Diese Dualität stimmt mit Julia Kristevas Theorie der Abjektion überein, wie sie in ihrem Buch von 1980, Die Mächte des Grauens: Versuch über die Abjektion, umrissen wird. Kristeva beschreibt Abjektion als den psychologischen Zustand, gleichzeitig abgestoßen und fasziniert zu sein von etwas, das die Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen stört, oft unter Einbeziehung von Themen wie Körper, Verfall und Tabu.[9] In Kusamas Werk verkörpern die phallischen Formen, die sowohl vertraut als auch grotesk sind, diese Spannung und fordern die Betrachter heraus, sich ihrem eigenen Unbehagen mit den Grenzen des menschlichen Körpers und den gesellschaftlichen Normen zu stellen.[10]

Zwischen Minimalismus und Post-Minimalismus

Kusamas Accumulation-Serie nimmt eine faszinierende Schnittstelle zwischen ihrer Praxis und der aufkommenden minimalistischen Bewegung ein. Diese Werke bestehen aus vorgefertigten Möbeln, die mit kleinen, genähten Ausstülpungen bedeckt sind. Die sich wiederholenden Muster, die zuvor auf die Leinwand beschränkt waren, erstrecken sich nun in den dreidimensionalen Raum und umhüllen Alltagsgegenstände. Metaphorisch werden die Ausstülpungen oft als phallische Formen interpretiert, die Kusamas Auseinandersetzung mit ihren eigenen sexuellen Ängsten widerspiegeln. Doch über ihre psychologische Resonanz hinaus fordert die Serie die Betrachter auch durch ihre schiere physische Präsenz heraus. Kusamas Beziehung zum Minimalismus ist komplex und oft widersprüchlich. Während ihre Accumulation-Serie den Minimalismus in der Betonung von Wiederholung und Serialität teilt, weicht ihr Ansatz in Ton und Absicht deutlich ab. Donald Judds bahnbrechender Essay Specific Objects (1965) übersieht bemerkenswerterweise die psychoanalytischen Dimensionen von Kusamas Werk und beschreibt ihre Skulpturen lediglich als „seltsame Objekte“. [11]

Jenseits des Minimalismus: Das Persönliche in der Wiederholung

Robert Morris' Notes on Sculpture (1966), ein wichtiger theoretischer Beitrag zum Minimalismus, entwickelt Judds Ideen weiter durch eine phänomenologische Linse und betont die körperliche Auseinandersetzung des Betrachters mit der Kunst. Doch Kusamas Werk widersetzt sich einer solchen distanzierten Analyse; ihre Akkumulationen sind zutiefst persönlich, erfüllt von Sinnlichkeit und Humor, Qualitäten, die in den strengen Geometrien minimalistischer Zeitgenossen wie Frank Stella oder Ad Reinhardt weitgehend fehlen. [12]

Vermächtnis und Einfluss: Post-minimalistische Verbindungen

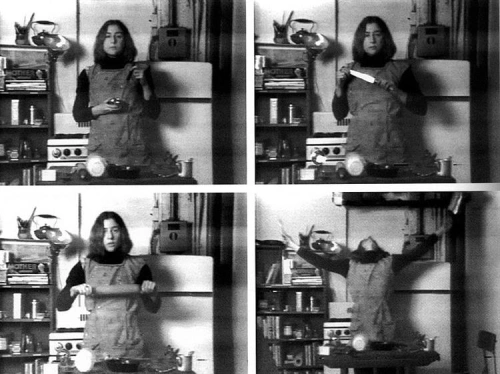

Kusamas Praxis stimmt auch mit den Anliegen des Post-Minimalismus überein und weicht von ihnen ab. Während der Minimalismus oft industrielle Produktion und unpersönliche Systeme hervorruft, dient Kusamas Wiederholung einer intimeren, therapeutischen Funktion. Ihr obsessiver, arbeitsintensiver Prozess destabilisiert die modernistische Besessenheit von Neuem, selbst wenn sie die Grenzen ästhetischer Innovation verschiebt. Diese Spannung verkompliziert lineare Erzählungen der Kunstgeschichte und verortet ihr Werk im Dialog mit dem Minimalismus und seinen Folgen. Ihre Verbindungen zu post-minimalistischen Künstlern wie Eva Hesse und Carolee Schneemann unterstreichen ihren Einfluss zusätzlich. Wie Hesse erforscht Kusama das Organische und das Absurde, während ihre partizipativen Performances Schneemanns konfrontativem Ansatz zum Körper und zum Geschlecht ähneln.

Gleichzeitig haben ihre Beiträge zur amerikanischen Pop-Art und zur europäischen konkreten Kunst ihr Vermächtnis als Schlüsselfigur der Kunst des 20. Jahrhunderts gefestigt. Während ihre Accumulation-Serie eine überzeugende Linse bietet, durch die man ihre Beziehung zum Minimalismus und Post-Minimalismus untersuchen kann, liegt Kusamas anhaltende Relevanz in ihrer Fähigkeit, kontinuierlich Werke zu produzieren, die künstlerische Grenzen herausfordern, fesseln und transzendieren. [13]

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Quellenangaben:

1. The Art of Zen, 'Yayoi Kusama: Eine gepunktete Revolution in der Kunst', The Art of Zen, abgerufen am 15. Oktober 2023.

2. Artdex, 'Besessen von Punkten: Yayoi Kusamas endlose Erforschung der Unendlichkeit', Artdex, abgerufen am 15. Oktober 2023.

3. Masterworks Insights, 'Sexualität in Yayoi Kusamas Kunst verstehen', Masterworks Insights, abgerufen am 15. Oktober 2023.

4. Artsy Editorial, '6 Werke, die Yayoi Kusamas Aufstieg zum Kunststar erklären', Artsy, abgerufen am 10. Oktober 2023.

5. Kusama, Yayoi, Infinity Mirrored Room – Die Seelen von Millionen Lichtjahren entfernt (2013), gemischte Medien, Museum of Modern Art (MoMA), abgerufen am 15. Oktober 2023.

6. Improvised Life, 'Yayoi Kusamas Leben des Innovierens und Neuerfindens', Improvised Life, 21. November 2013, abgerufen am 18. Februar 2025.

7. Museum of Modern Art, “Yayoi Kusama. Der Sessel”, MoMA, o. D., abgerufen am 20. Februar 2025.

8. Masterworks Insights, 'Sexualität in Yayoi Kusamas Kunst verstehen', Masterworks Insights, abgerufen am 15. Oktober 2023.

9. Kristeva, Julia, Die Mächte des Grauens: Versuch über die Abjektion (New York: Columbia University Press, 1982), S. 1-6.

10. Masterworks Insights, 'Sexualität in Yayoi Kusamas Kunst verstehen', Masterworks Insights, abgerufen am 15. Oktober 2023.

11. Judd, Donald, ‘Specific Objects’, Art Yearbook 8 (1965), nachgedruckt in Complete Writings 1959–1975 (Halifax: Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1975), S. 181–89.

12. Morris, Robert, ‘Notes on Sculpture’, nachgedruckt in Gregory Battock (Hrsg.), Minimal Art: A Critical Anthology (New York: E.P. Dutton, 1968), S. 222–35.

13. Zelevansky, Lynn, und Laura Hoptman, in Love Forever: Yayoi Kusama, 1958–1968 [Ausstellungskatalog] (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1998), S. 80-187.

Bild- und Titelbildquellen:

1. Yayoi Kusamas Der Sessel (aus Akkumulation Nr. 1) auf MoMA.