Martha Roslers Semiotik der Küche

Eine feministische Kritik der Häuslichkeit und ihre bleibende Relevanz

Martha Rosler und die Politik des häuslichen Raums

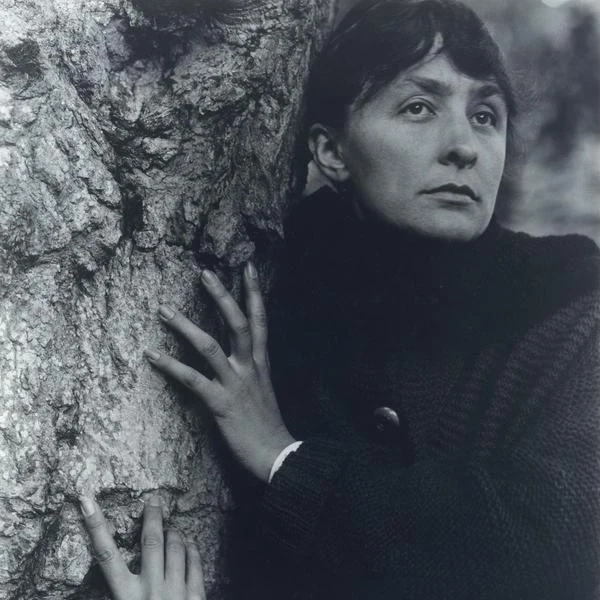

Martha Rosler (* 1943) ist eine zentrale Figur der feministischen Kunst und der kritischen Theorie. Sie hinterfragt die Überschneidungen von Geschlecht, Arbeit und Macht durch scharfsinnige Kritiken an Häuslichkeit, Medien und institutionellen Strukturen. Rosler, die in den 1970er Jahren inmitten der zweiten Welle des Feminismus und des Aufstiegs der Konzeptkunst auftrat, fordert mit ihrer multidisziplinären Praxis, die Video, Fotografie, Performance und Schrift umfasst, patriarchalische Rahmenwerke heraus, die die Rolle der Frau in der Privatsphäre naturalisieren, und deckt gleichzeitig systemische Ungleichheiten in öffentlichen Institutionen auf. Im Mittelpunkt ihres Œuvres steht die Demontage von binären Oppositionen: zwischen privat und öffentlich, individuell und strukturell, Kunst und Aktivismus.[1]

Abb. 1: Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1975, Videokunst.

Dekonstruktion häuslicher Semiotik: Semiotics of the Kitchen (1975)

Roslers bahnbrechendes Video Semiotics of the Kitchen verkörpert ihren subversiven Ansatz. Sie parodiert Fernsehkochsendungen und nimmt die Rolle einer Hausfrau an, um Küchengeräte alphabetisch zu katalogisieren und jedes mit absurden, gewalttätigen Gesten zu versehen, die ihren häuslichen Nutzen aufheben. In Schürze vor einer spärlichen Küchendekoration verwandelt Rosler ein Messer in eine Waffe, stößt eine Teigrolle aggressiv vor und schlägt einen Hacker in eine Metallschüssel, wodurch eine Dissonanz entsteht, die das Bild der Küche als Ort nährender Ruhe stört. Ihre ungerührte Vortragsweise und minimalistische Ästhetik lehnen die polierte Künstlichkeit der Massenmedien ab und stehen im Einklang mit der Priorisierung von Ideen gegenüber der Form in der Konzeptkunst.[2]

Verwurzelt im "Bewusstseinsbildungs"-Ethos der zweiten Welle des Feminismus kritisiert das Werk Ideologien aus der Zeit des Kalten Krieges, die Frauen in häusliche Rollen verbannten. Rosler verwendet Semiotik – die Lehre von Zeichen und Bedeutung – um Küchenutensilien als sprachliche Symbole mit patriarchalischen Annahmen neu zu definieren. Ein "Mutter"-Schild, das im Set sichtbar ist, unterstreicht die kulturelle Codierung der Hausarbeit als angeborene "Frauenarbeit", während Roslers Gesten diese Werkzeuge als buchstäbliche und metaphorische Instrumente der Unterdrückung entlarven.[3] Die Verschmelzung von Avantgarde-Performance und feministischer Theorie in dem Video fordert die Zuschauer auf, politisierte Bedeutungen zu hinterfragen, die in alltäglichen Räumen eingebettet sind[4], und schwingt mit dem Mantra "Das Private ist politisch" mit (Hanisch, Carol. 1970).[5]

Schnittmenge mit Linda Nochlins feministischer Kritik

Roslers Kritik steht im Einklang mit Linda Nochlins bahnbrechendem Essay aus dem Jahr 1971, Warum hat es keine großen Künstlerinnen gegeben? Darin argumentiert sie, dass institutionelle Barrieren und nicht angeborene Talente Frauen historisch von der künstlerischen Anerkennung ausgeschlossen haben. Nochlin argumentiert, dass Frauen auf die Rolle als Subjekte und nicht als Schöpferinnen verwiesen wurden, eine systemische Auslöschung, die sich in Roslers Darstellung häuslicher Rituale widerspiegelt.[6] Indem Rosler Kochdemonstrationen in absurde, gewalttätige Routinen verwandelt, untergräbt sie den idealisierten Hausfrauenarchetyp, so wie Nochlin den Mythos des einsamen männlichen Genies in Frage stellt. Beide Theoretikerinnen betonen die systemische Kritik gegenüber der individuellen Handlungsfähigkeit. Nochlin demontiert die Strukturen, die künstlerische "Größe" definieren, während Rosler aufzeigt, wie Hausarbeit abgewertet und unsichtbar gemacht wird. Ihre Arbeiten laufen in der Aufdeckung sozial konstruierter Rollen zusammen: Roslers aggressive Performance stört die passive Weiblichkeit, während Nochlins Analyse die institutionelle Rechenschaftspflicht für die geschlechtsspezifische Ausgrenzung fordert.[7]

Judith Butler und die Performativität des Geschlechts

Judith Butlers Theorie der Geschlechterperformativität beleuchtet Roslers Werk weiter. Butler postuliert, dass das Geschlecht nicht inhärent ist, sondern durch wiederholte, von gesellschaftlichen Normen geprägte Handlungen konstituiert wird.[8] In Semiotics of the Kitchen verkörpert Rosler eine Kochshow-Moderatorin im Stil der 1950er Jahre, doch ihre übertriebenen, mechanischen Gesten – Stechen mit einem Messer, Schleudern imaginärer Schöpfkelleninhalte – untergraben die Erwartungen an nährende Häuslichkeit.[9] Diese Dissonanz steht im Einklang mit Butlers Behauptung, dass performative Störungen starre Geschlechternormen destabilisieren können. Roslers Verwendung der alphabetischen Reihenfolge, die ins Chaos abgleitet, spiegelt Butlers Argumentation in Gender Trouble (1990) wider, dass die Untergrabung sprachlicher und symbolischer Strukturen die Hegemonie in Frage stellen kann.[10] Indem Rosler Küchengeräte als Waffen neu interpretiert, lehnt sie die Assoziation von Frauen mit passiver Verdinglichung ab und verwandelt die Küche in einen Ort des Widerstands.[11]

Bleibende Relevanz und zeitgenössischer Diskurs

Roslers Vermächtnis wirkt in Debatten über Care-Arbeit, intersektionalen Feminismus und antikapitalistische Kritik fort. Ihr Werk nimmt zeitgenössische Diskussionen über die Sichtbarkeit reproduktiver Arbeit und die Politik der Repräsentation vorweg und bekräftigt ihre Aussage, dass es "so etwas wie das Apolitische nicht gibt" (Molesworth, 2000). Da unbezahlte Hausarbeit und geschlechtsspezifische Ungleichheiten weiterhin bestehen, bleibt Semiotics of the Kitchen eine wichtige Kritik daran, wie gesellschaftliche Erwartungen performative Rollen prägen.[12] Trotz ihrer bahnbrechenden Beiträge wurde Roslers Werk innerhalb der Narrative der Institutionellen Kritik marginalisiert, die historisch männliche Künstler priorisierte. Diese Auslassung spiegelt eine breitere Ablehnung häuslicher Themen als nicht-konzeptionell wider. Doch Roslers Auseinandersetzung mit der Mediensemiotik stellt sie in eine Reihe mit Duchampschen Traditionen der institutionellen Subversion und erweitert die Kritik auf patriarchalische und kapitalistische Systeme.[13]

Fazit: Die Küche als Ort des Widerstands

Semiotics of the Kitchen transzendiert ihren historischen Moment und fordert das Publikum auf, sich mit den bleibenden Strukturen der Geschlechterungleichheit auseinanderzusetzen. Roslers Werk erinnert uns daran, dass die Küche, einst ein Symbol der Beschränkung, auch ein Raum der Transformation sein kann. Während sich feministische Bewegungen weiterentwickeln, fordert uns ihr Vermächtnis heraus, Kunst, Aktivismus und den Alltag neu zu denken, und beweist, dass Subversion im Alltag beginnt.

Essay von malihe Norouzi / Freie Kunstwissenschaftlerin

Quellenangaben:

1. Molesworth, Helen, 2000. 'House Work and Art Work', October, 92 (Frühling), S. 71-97. [Zugriff 15. Mai 2016].

2. Ebd.

3. Goodman, Emily Elizabeth, 'Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen', Smarthistory. [Zugriff 7. März 2025].

4. Molesworth, Helen, 2000. 'House Work and Art Work', October, 92 (Frühling), S. 71-97. [Zugriff 15. Mai 2016].

5. Hanisch, Carol. 1970. "The Personal is Political." In Notes from the Second Year:

Women's Liberation, S. 76-78.

6. Nochlin, Linda. 'Why Have There Been No Great Women Artists?' in Feminism and Art History: Questioning the Litany, hrsg. von Norma Broude und Mary D. Garrard (New York: Harper & Row, 1982), S. 145-176.

7. Sammlung Verbund (2016) Feministische Avantgarde der 1970er Jahre: Werke aus der Sammlung Verbund, Wien, 7. Okt. 2016–15. Jan. 2017, S. 40. Die Ausstellung umfasst über 200 Hauptwerke von achtundvierzig internationalen Künstlerinnen.

8. Butler, Judith, 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, S. 1-25.

9. Goodman, Emily Elizabeth, 'Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen', Smarthistory. [Zugriff 7. März 2025].

10. Butler, Judith, 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, S. 1-25.

11. Molesworth, Helen, 2000. 'House Work and Art Work', October, 92 (Frühling), S. 71-97. [Zugriff 15. Mai 2016].

12. Ebd.

13. Ebd.

Bild- und Titelbildquelle:

1. Rosler, Martha. (1975) Semiotics of the Kitchen (Film Stills) [Fotografische Standbilder aus der Videoperformance]. (Zugriff 15. Mai 2016).