Iranische Künstlerinnen dominieren den Kunstmarkt – Shirin Neshat

Führende iranische Künstlerinnen brechen Preisrekorde

Eine Studie über Shirin Neshats Marktdominanz

Der zeitgenössische iranische Kunstmarkt hat ein außergewöhnliches Phänomen erlebt: Künstlerinnen erzielen nun die höchsten Auktionspreise in der Geschichte des Landes. Unter diesen Wegbereiterinnen – Monir Farmanfarmaians geometrische Spiegel, Farideh Lashaeis kalligraphische Abstraktionen, Parastou Forouhars digitale Kunst und politische Installationen, Golnaz Fathis minimalistische Gesten sowie andere wie Farah Ossouli, Shadi Ghadirian und Pouran Jinchi – hat keine den nachhaltigen kommerziellen Erfolg von Shirin Neshat erzielt.[1] Dieser Artikel, der erste in einer Reihe, die die meistverkauften Künstlerinnen des Iran untersucht, analysiert, wie Neshats politisch aufgeladene Fotografien und Videos zu erstklassigen Vermögenswerten geworden sind, die bei Auktionen von Sotheby's, Christie's und Phillips durchweg Höchstpreise erzielen und sie als kritische und kommerzielle Macht etablieren. Durch eine Analyse von Auktionsprotokollen, Ausstellungsverläufen und Sammlertrends zeigt diese Studie, wie Neshat und ihre Zeitgenossen die Schnittstelle von künstlerischem Wert und Marktnachfrage navigieren.

Wichtige Diskussionspunkte sind:

1. Marktführerschaft: Wie Neshats Auktionspreise im Vergleich zu anderen führenden iranischen Künstlerinnen abschneiden.

2. Institutionelle Validierung: Die Rolle von Museumserwerbungen bei der Steigerung des kommerziellen Werts.

3. Kulturelles Kapital: Warum politisch aufgeladene Werke Höchstpreise erzielen.

4. Markthemmnisse: Herausforderungen bei der Verfolgung privater Verkäufe von Performance- und Videokunst.

Shirin Neshats Auktionsrekorde und Marktwert: Eine Studie über kommerziellen Erfolg in der zeitgenössischen Kunst

Shirin Neshat (* 1957) ist eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen iranischer Herkunft, deren Werke Themen wie Geschlecht, Identität und politische Konflikte untersuchen. Ihre Fotografien und Videoinstallationen haben auf dem globalen Kunstmarkt einen bedeutenden kommerziellen Erfolg erzielt, wobei mehrere Stücke bei Auktionen hohe Preise erzielten. Durch den Bezug auf verifizierte Auktionsdaten und institutionelle Erwerbungen bietet diese Studie einen umfassenden Überblick über Neshats kommerzielle Bedeutung in der zeitgenössischen Kunst.

Shirin Neshats Kunst, die tief in der soziopolitischen Dynamik des postrevolutionären Iran verwurzelt ist, hat internationale Anerkennung gefunden. Ihre Werke, insbesondere aus den Serien Women of Allah (1993–1997) und Soliloquy (1999), sind bei Sammlern und Institutionen sehr begehrt. Während ihre Fotografien gut dokumentierte Auktionsgeschichten haben, stellen ihre Videoinstallationen – wie Turbulent (1998) – aufgrund ihrer limitierten Auflagen und privaten Verkäufe Herausforderungen bei der Marktbewertung dar.[2]

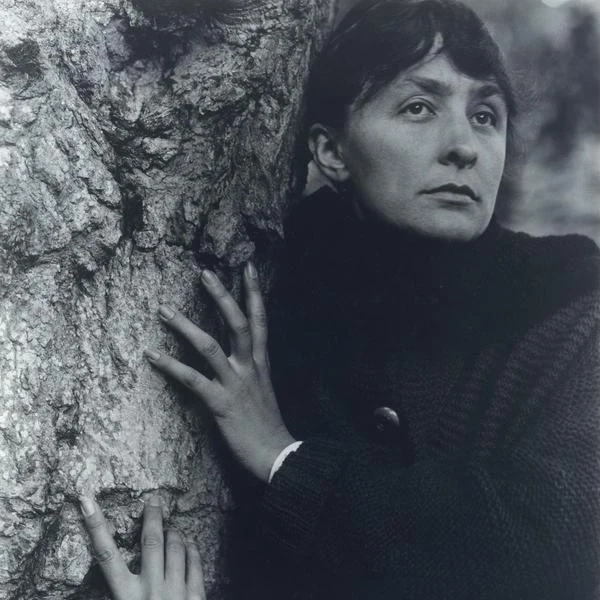

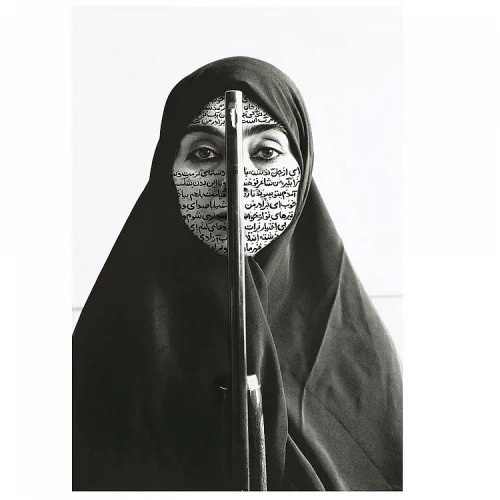

Abb. 1: Shirin Neshat, Women of Allah, 1994, Tinte auf Fotografie, 12 × 9 Zoll (30,5 × 22,9 cm).

Top-Auktionsrekorde von Shirin Neshats Kunstwerken

1. Ohne Titel (aus der Women of Allah-Serie), (1994)

- Auktionshaus: Sotheby’s Dubai (2008)

- Verkaufspreis: 217.000 $ (Schätzung: 100.000–150.000 $)

- Details: Diese Fotografie, Teil von Neshats ikonischer Women of Allah-Serie, zeigt Farsi-Kalligraphie, die einem verschleierten Frauengesicht überlagert ist. Der Verkauf übertraf die Erwartungen und spiegelte eine starke Nachfrage nach ihren politisch aufgeladenen Bildern wider. (Abb. 1)[3]

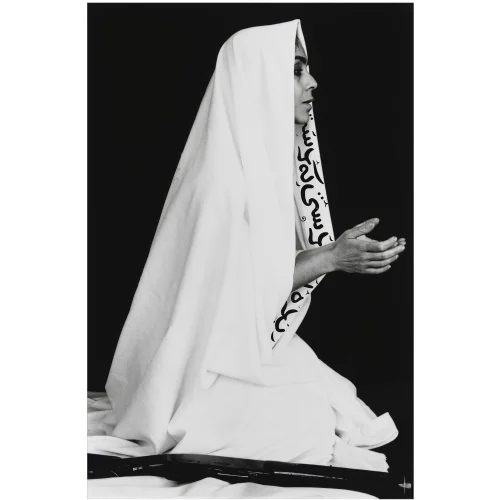

Abb. 2: Shirin Neshat, Rebellische Stille, 1994, Tinte auf Fotografie, 12 × 9 Zoll (30,5 × 22,9 cm).

2. Rebellische Stille, (1994)

- Auktionshaus: Christie’s Dubai (2008)

- Verkaufspreis: 193.000 $ (Schätzung: 80.000–120.000 $)

- Details: Ein weiteres bahnbrechendes Werk aus Women of Allah, das persische Poesie mit Bildern bewaffneter Frauen kombiniert und Neshats Kritik an Geschlechterrollen in islamischen Gesellschaften verstärkt. (Abb. 2)[4]

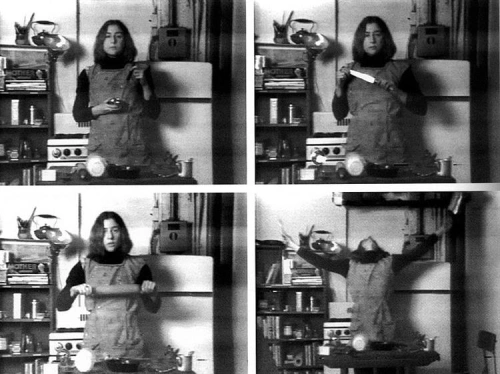

Abb. 3: Shirin Neshat, Ohne Titel (aus der Soliloquy-Serie), 1999, Schwarz-Weiß-Fotografie, Tinte, 40 × 30 Zoll (101,6 × 76,2 cm).

3. Soliloquy, (1999)

- Auktionshaus: Phillips London (2014)

- Verkaufspreis: 365.000 $ (Schätzung: 200.000–300.000 $)

- Details: Eine großformatige Fotografie aus ihrer Soliloquy-Serie, die Themen wie Exil und kulturelle Entwurzelung erforscht und bei Diaspora-Zuschauern Anklang findet. (Abb. 3)[5]

4. Passage (2001)

- Auktionshaus: Sotheby’s New York (2021)

- Verkaufspreis: 441.000 $ (Schätzung: 300.000–500.000 $)

- Details: Dieses eindringliche Bild aus der Passage-Serie reflektiert Trauer und Rituale und festigt Neshats Ruf in der zeitgenössischen Fotografie weiter. (Abb. 4)[6]

Abb. 4: Shirin Neshat, Ohne Titel (aus Passage), 2001, Cibachrome-Abzug, 38 7/10 × 60 Zoll (98,4 × 152,4 cm).

5. Turbulent (1998) – Private Marktbewertung

Obwohl Turbulent – Neshats mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete Videoinstallation – nie öffentlich versteigert wurde, wird ihr Marktwert in privaten Transaktionen auf über 700.000 US-Dollar geschätzt. (ArtTactic, 2023, S. 34) Aufgrund der undurchsichtigen Natur von Videokunstverkäufen bleibt diese Zahl jedoch spekulativ. (Abb. 5)[7]

Abb. 5: Shirin Neshat, Turbulent, 1998, Schwarz-Weiß-Videoinstallation (Dauer: 10 Min.).

Faktoren, die Neshats Markterfolg vorantreiben

1. Institutionelle Anerkennung

Neshats Retrospektiven in der Tate Modern, dem Guggenheim Museum und dem Hirshhorn Museum haben ihre Marktpräsenz verstärkt. Institutionelle Erwerbungen gehen oft Nachfragespitzen bei Privatsammlern voraus (Daftari, 2013, S. 172-175)[8]

2. Politische und feministische Themen

Ihre Werke setzen sich mit postkolonialen und feministischen Diskursen auseinander und ziehen Sammler an, die sich für zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten interessieren. (Dabashi, 2010, S. 312-315)[9]

3. Limitierte Auflagen

Die meisten von Neshats Fotografien werden in kleinen Auflagen (oft unter 10) veröffentlicht, was ihre Knappheit und ihre Auktionsprämien erhöht. (Gladstone Gallery, 2023, S. 8)[10]

Herausforderungen bei der Verifizierung privater Verkäufe

Im Gegensatz zu Gemälden werden Videoinstallationen wie Turbulent in der Regel über Galerien (z. B. Gladstone Gallery) verkauft oder von Museen ohne öffentliche Preisangaben erworben. Während Auktionsaufzeichnungen für ihre Fotografien gut dokumentiert sind, stützen sich private Verkäufe auf Sekundärquellen, was präzise Bewertungen erschwert.[11]

Shirin Neshats Auktionsaufzeichnungen zeigen ihre starke Marktpräsenz, insbesondere in der Fotografie. Während ihre Videoarbeiten in öffentlichen Verkaufsdaten schwer fassbar bleiben, stellt ihre kulturelle Bedeutung eine hohe Nachfrage bei privaten Sammlern sicher. Zukünftige Forschungen sollten Galerietransaktionen und institutionelle Erwerbungen verfolgen, um ein umfassenderes Verständnis ihrer Marktentwicklung zu erhalten.

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Referenzen:

1. ArtChart (2023) Der Markt iranischer Künstlerinnen: Auktionsanalyse. (Zugriff: 15. Juni 2024).

2. Middle East Quarterly (2015) 'Iranische Künstlerinnen auf dem globalen Markt', Michigan Quarterly Review, 38(2), S. 207-215. (Zugriff: 15. Juni 2024).

3.Sotheby’s (2008), Moderne und zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten Verkauf [Auktionskatalog]. 29. Oktober 2008, Dubai.

4. Christie's (2008) Moderne und zeitgenössische arabische, iranische und türkische Kunst. [Auktionskatalog] 30. April 2008, Dubai, Los 24. (Zugriff: 15. Juni 2024).

5. Phillips (2014) Zeitgenössische Kunst am Abend. [Auktionskatalog] 14. Oktober 2014, London, Los 18. Verfügbar unter: Quelle (Zugriff: 15. April 2025).

6.Sotheby's (2021) Moderne und zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten. [Auktionskatalog] 28. April 2021, New York, Los 112. (Zugriff: 15. Juni 2024).

7.ArtTactic (2023) Marktbericht für zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten: Jahresrückblick 2022-2023. London: ArtTactic Ltd., S. 34. ISBN: 978-1-916072-34-2.

8. Daftari, Fereshteh. (2013) Persien neu gerahmt: Iranische bildende Kunst im 20. Jahrhundert. London: I.B. Tauris, S. 172-175. ISBN: 978-1-78076-506-3.

9. Dabashi, Hamid. (2010) Meister und Meisterwerke des iranischen Kinos. Washington, DC: Mage Publishers, S. 312-315. ISBN: 978-0-934211-75-7.

10.Gladstone Gallery (2023) Shirin Neshat: Werkverzeichnis der Editionen (1993-2023). New York: Gladstone Gallery, S. 8. [Interne Galeriepublikation].

11.Horowitz, Noah. (2022) Kunst des Handels: Zeitgenössische Kunst in einem globalen Finanzmarkt. Überarbeitete Ausgabe. New York: Phaidon Press, S. 112-115. ISBN: 978-0-7148-8025-6.

Bildquellen:

Abb.1 Source: Shirin Neshat, Women of Allah #30 – Artsy

Abb.2 Source: Shirin Neshat, Rebellious Silence – Smarthistory

Abb.3 Source: Shirin Neshat, Soliloquy Series (Water Over Head) – Sotheby's Photographs Auction (2024)

Abb.4 Source: Note: Shirin Neshat – Artworks – Darz.Art Magazine

Abb.5 Source: Shirin Neshat, Turbulent – Artsy

Titelbild Quelle:

National Museum of Women in the Arts (NMWA) (n.d.) [Cover image: Shirin Neshat] [Online image]. Photo courtesy of Gladstone Gallery, New York