Reza Hedayat – Von Mesopotamien bis zur Gegenwart

Das Elixier der Unsterblichkeit: Von Mesopotamien bis zur Gegenwart

Die Rolle der Balance in den Elementen der Malerei

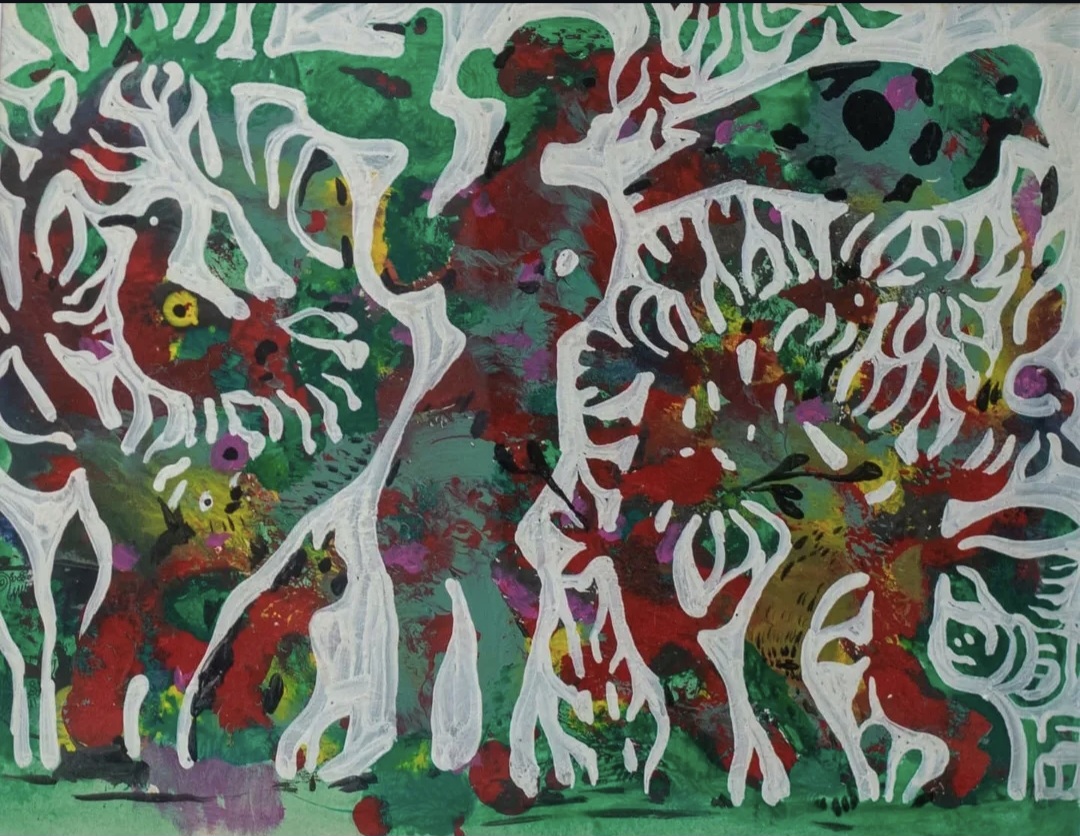

Reza Hedayats Gemäldeserie [1] mit dem Titel "Der Garten ohne Herbst" verkörpert einen poetischen Raum voller lebendiger Farben. Hedayat ist ein Künstler, dessen visuelle Sprache stark von der östlichen Kunst beeinflusst ist, doch seine formale Einfachheit und seine reichhaltigen, persönlichen chromatischen Innovationen ermöglichen es seinen Werken, geografische Grenzen zu überschreiten. In seinen Kompositionen dominiert weder der Raum die Figuren, noch überwältigen die Figuren den Raum; Farbe entsteht aus Form, und Form entsteht aus Farbe. Seine Gemälde erreichen einen Zustand des Gleichgewichts, in dem alle Elemente zu einer idyllischen, paradiesischen Vision verschmelzen.

Hedayats Werke verbinden die Vorstellungskraft des Betrachters mit antiken Wandmalereien in der Kunstgeschichte. Rituale für das Überleben und die mystische Bedeutung der Magie in der Vergangenheit sind einem ewigen Garten gewichen, der von Vergnügen, Schönheit und Fülle überfließt. Diese Rahmen wurden aus den Tiefen der Geschichte extrahiert und in die heutige Zeit gebracht.

Kurdistan, Iran, Mesopotamien

In einem Teil seines Interviews betonte Reza Hedayat seine iranische Identität und sprach über seine Werke: "Natürlich ist das, was für mich existiert, die Umgebung, in der ich geformt wurde. Manchmal ist diese Leinwand für mich Kurdistan, manchmal Iran und manchmal Mesopotamien – das heißt, ich betrachte all diese Orte als meine eigene Leinwand. All diese werden zu meinem Land, und alles, was sich darin befindet, ist das, was in meiner Heimat existiert."[2]

In der mesopotamischen Kunst begegnen wir einer rituellen und zeremoniellen Essenz. Die Verehrung von Herren und Priesterherrschern hat die Atmosphäre dieser Kunst durchdrungen.[3] Indem er historische und geografische Elemente aus der Vergangenheit und der zeitgenössischen Umgebung, in der er lebte, entlehnte, wählte Hedayat ein subtileres Medium als Steingravuren und -schnitzereien. Seine Gemälde pulsieren vor Magie, Fantasie, Poesie und Literatur – als ob sie den Betrachter zu Schönheit und irdischem Leben einladen würden. Er hat diesen Raum intelligent in zwei verschiedene Abschnitte unterteilt, die wie ein tosender Fluss nebeneinander fließen und dennoch ungemischt bleiben – ein Merkmal, das an die mesopotamische (das Land zwischen zwei Flüssen) Kultur und Kunst erinnert. (Abb. 1)

Historische und geografische Elemente

Seine Technik ist so, dass Formen aus einheitlichen, leuchtenden Farbfeldern entstehen. Tatsächlich überlagert der Künstler seinen monochromen Hintergrund mit einer reichhaltig strukturierten, arbeitsintensiven Oberfläche, sodass Elemente, die die hintere Ebene einnehmen sollen – wie ein tosender Fluss – dynamisch über die Komposition fließen können. (Abb. 2) Diese Methode ruft eine Betonung der Ahnenforschung und ihrer Bedeutung aus der Perspektive des Künstlers hervor – eine bewusste Hervorhebung der östlichen Zivilisation im gegenwärtigen Moment.

In diesem Sinne hat Ahmad Reza Dalvand über Reza Hedayats Malstil geschrieben: "Reza Hedayat geht ein paradoxes Zusammenspiel mit seiner Farbenfülle auf der Leinwand ein. Indem er Dunkel über Hell und umgekehrt schichtet, kanalisiert er Leuchtkraft durch unvorhersehbare Öffnungen innerhalb der Dunkelheit. Unermüdlich kultiviert jede malerische Geste, die er macht, die Oberfläche und strebt nach Harmonie und Rhythmus in seinen Werken. Dieser Maler zähmt weite, kontrollierte chromatische Flächen mit flachen Überlagerungen und inszeniert eine Vision, in der Bestien, Vögel und Menschen in paradiesischem Frieden nebeneinander existieren."[4]

Spontane Entdeckungen in Form und Farbe

Für ihn ist Malen eine Form der Erkundung – ähnlich den natürlichen Formen und Motiven, die in seinen Leinwänden entstehen und sich manifestieren. Es ist, als ob der Akt des Malens für diesen Künstler keine besonderen Schwierigkeiten darstellt, als ob alles bereits vollständig in seinem Kopf geformt ist und nur darauf wartet, mühelos auf die Leinwand übertragen zu werden. Er sagt: "Malen ist für mich wie Atmen. Wenn ich darüber nachdenken würde, wäre es wie die Geschichte eines Mannes, der sich nicht entscheiden kann, ob er seinen Bart beim Schlafen unter oder über die Decke legen soll. Aber ich weiß, dass meine Reserven nicht knapp sind, und unbewusst betrete ich den Lagerraum und wähle meinen Wunsch aus der Dunkelheit aus. So sind meine Vernunft und meine Intuition in perfekter Balance, wie Nacht und Tag miteinander verflochten, wobei keine von beiden die andere dominiert."[5]

Wandern durch die Literatur von Nizami

In seinem künstlerischen Statement räumt der Künstler ein, sich von der Poesie von Nizami Ganjavi inspirieren zu lassen und beschreibt seine Gemälde als das Ergebnis des Wanderns durch Nizamis Garten.[6] In "Haft Peykar" (Die sieben Schönheiten) begegnen wir einem Garten, der die typischen Merkmale persischer Gärten verkörpert – ein Raum, der Hedayats Gemälden auffallend ähnlich ist. Dieser Garten, der "Bagh-e Khajeh" (Meistergarten), besteht aus zwei unterschiedlichen, aber verschachtelten Abschnitten, die allseitig umschlossen sind. In ähnlicher Weise zeigen Hedayats Werke zwei scharf geteilte Ebenen von Farbe und Form, die sich verflechten, ohne zu verschmelzen, und innerhalb des Rahmens der Leinwand begrenzt sind. Diese strukturellen Parallelen zwischen dem reichen literarischen Erbe der kulturellen Geografie des Künstlers und seinen Gemälden verstärken die Komplexität der poetischen Vorstellungskraft in seinem visuellen Bereich.

Nizamis Garten wird durch duftende Erde, himmlische Früchte, jugendliche Zypressen, fließende Bäche und melodische Vögel evoziert, während die Anwesenheit von Frauen in einem speziellen Abschnitt namens "Bustan" (Der Blumengarten) besonders hervorgehoben wird. Bei näherer Betrachtung von Hedayats Gemälden begegnet man einer Frau, die die Harfe "Chang" spielt, die Nizami einst poetisch als "la’bat-e chang-navaz" (die Zauberin der Harfe) bezeichnete.[7] (Abb. 3) Diese lebendigen Tableaus aus Nizamis Vers finden in Reza Hedayats Werken direkte visuelle Echos. Er erreicht einen kraftvollen künstlerischen Raum, der durch eine Hingabe an leuchtende, lebensspendende Farben entsteht. Schönheit in seinen Kompositionen entsteht aus der Vorstellungskraft des Künstlers, setzt sich auf den Sinnen des Betrachters ab und taucht sie in die Rahmen ein.

1.Reza, hedayat. 2025, der Garten ohne Herbst, Acryl auf Leinwand, 70×220cm, Negar Galerie, Teheran, persönliches Bild.

2. Reza, hedayat. 2025, der Garten ohne Herbst, Acryl auf Leinwand, 40×55cm, Negar Galerie, Teheran, persönliches Bild.

3. Reza, hedayat. 2025, der Garten ohne Herbst, Detail von lmage, Acryl auf Leinwand, 70×220cm, Negar Galerie, Teheran, persönliches Bild.

Autor: Firoozeh Saboori

Referenzen:

1. Reza hedayat (1966 Iran).

2. Zamaaneh (2007), Ein Gespräch mit Reza Hedayat über ihre Ausstellung in der Assar Galerie.

3. Marzban, Parviz. (2017) Kholase-ye Tarikh-e Honar [Zusammenfassung der Kunstgeschichte]. 22. Aufl. Teheran: Scientific and Cultural Publishing, S. 11–12.

4. Farhikhtegan (2017), Reza Hedayat Ausstellung in der Shirin Galerie.

5. Ideagallery (kein Datum) reza hedayat.

6. Hedayat, Reza. (2025) 'Bāgh-e Bi Khazān' [Der Garten des ewigen Herbstes], in Katalog von Bāgh-e Bi Khazān. Teheran: Negar Galerie.

7. Nizami, Jamal ad-Dīn Abū Muhammad Ilyās ibn-Yūsuf ibn-Zakkī. (2009) Khamsa [Die Fünf]. Basierend auf dem kritischen wissenschaftlichen Text der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion (unter Bertels). Teheran: Qoqnoos, S. 854-860.

Alle Bildquellen:

Saboori, Firoozeh. (2025) Fotografie von Reza Hedayats Ohne Titel [Fotografie]. Ausgestellt in: The Garden of No Fall, Negar Gallery, 11. April 2025.