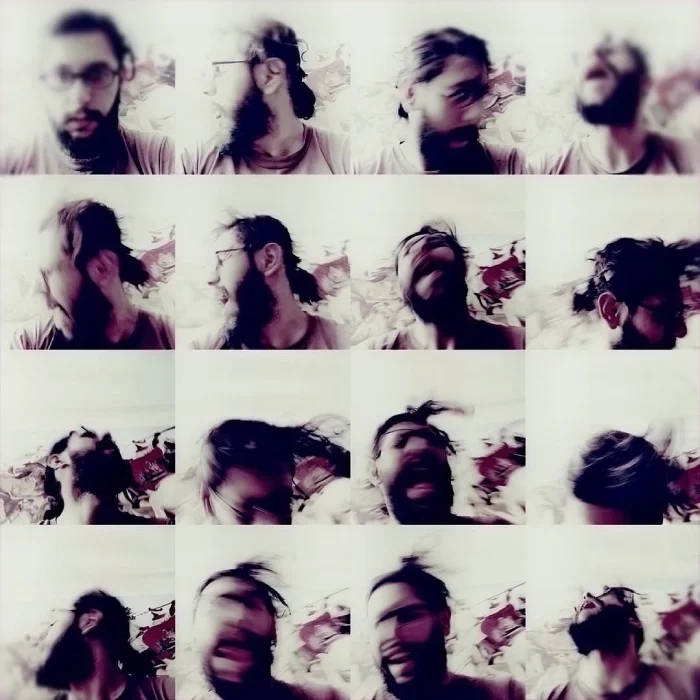

Die Situation, wie sie in den Selbstporträts von Hamoun Alipour dargestellt wird.

Selbstporträts als Über-Selbstporträts

Im künstlerischen Werdegang eines Malers wird das Selbstporträt als eine Art "persönliche Offenbarung" betrachtet, in der der Künstler nicht nur äußere Formen und Gestalten, sondern auch seine inneren und psychischen Zustände zwischen Technik und Pinselstrichen darstellt. Der Ausdruck der psychischen und emotionalen Zustände des Malers kann durch die Wahl der Farbe, die Art der Figur und die Beschaffenheit der Gesichtszüge untersucht werden. Hier stellt der Mensch das "Ich" in den Mittelpunkt und versucht, sich im Zuge dieser Offenbarung zu "repräsentieren", "erschaffen" und vielleicht "sich selbst neu zu erschaffen", und genau hier kann man sagen, dass das "Ich" in manchen Fällen zu einem "Über-Ich" wird. Ein Über-Ich, das aus Ideen, Gesellschaft und Kultur hervorgeht und durch Selbstporträts an die Gesellschaft zurückgegeben wird. Die historische Entwicklung der Porträtmalerei lässt sich in der Spätrenaissance und im Barock nachvollziehen. In einer Zeit, in der jeder im Inneren ein König war und jedes einzelne Porträt die offenkundige Individualität der Sujets zeigte[1], und die einzigartigen Meisterleistungen jedes Künstlers diese Königsherrschaft und Selbstbezogenheit bestätigten. Das Selbst und das Über-Ich haben im Laufe der Geschichte, mit dem Einzug der Technologie und der Moderne sowie dem Wachstum der Geisteswissenschaften und der Analyse der künstlerischen Errungenschaften durch diese, ihre Blütezeit erlebt. Heute untersuchen Selbstporträts nicht nur das Innere und die psychologischen Dimensionen eines Künstlers, sondern auch seine Geschichte und Geografie und können als historisches Dokument für die Nachwelt dienen.

Ausdruck des gemeinsamen Schmerzes

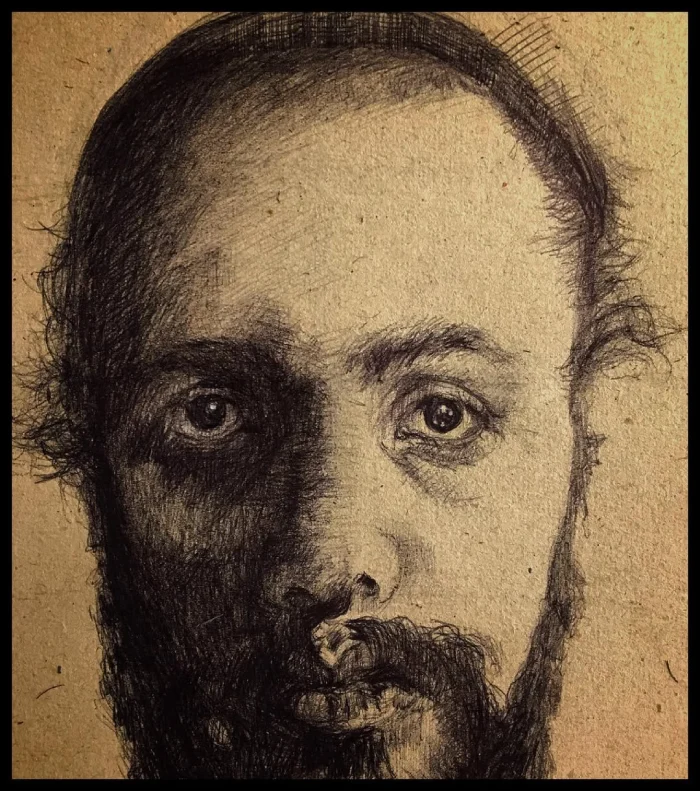

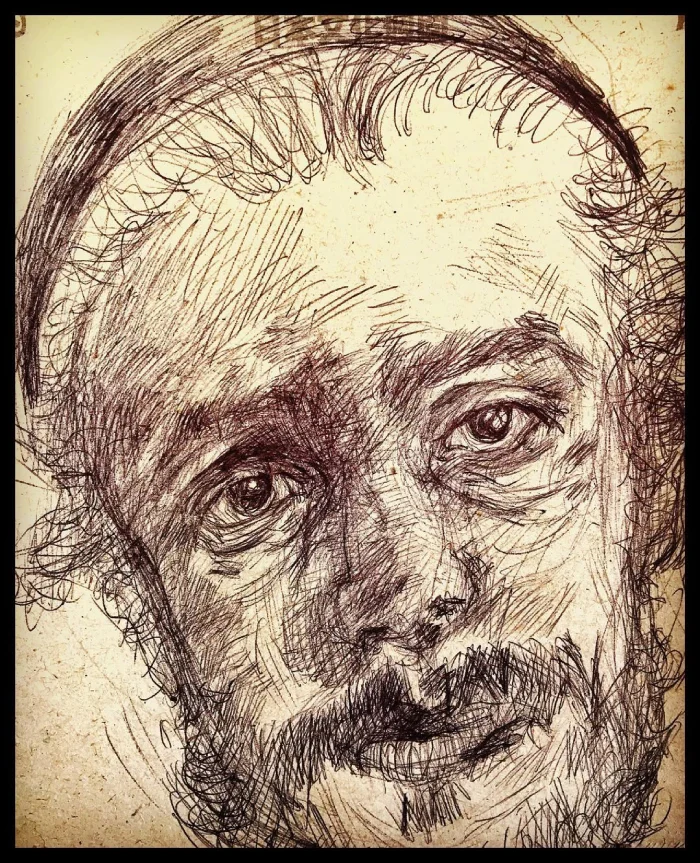

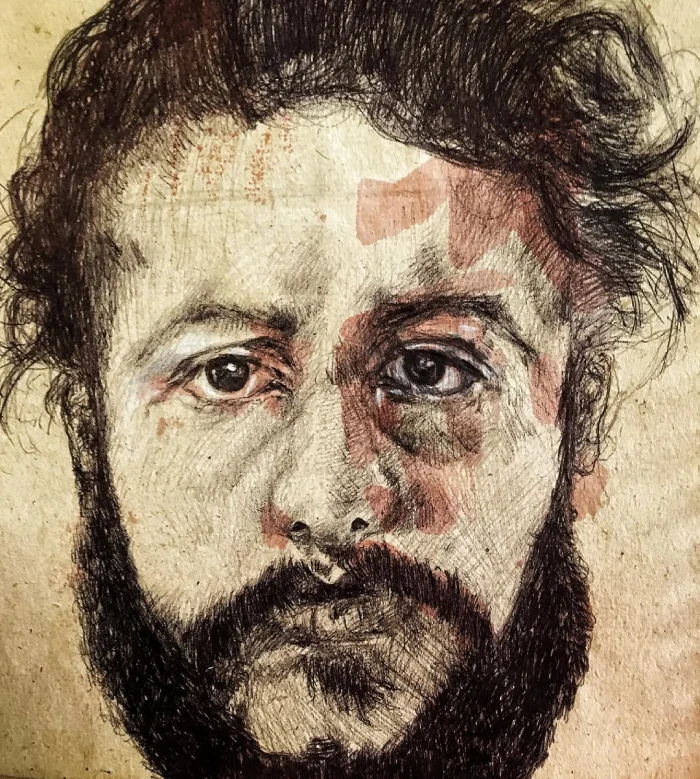

Die Selbstporträts von Hamoon Ali Pour (1370), die als Übung und in kleinem Format im Skizzenbuch dieses Künstlers festgehalten wurden, bergen Potenziale für eine Auseinandersetzung und Untersuchung in Form und Inhalt. Hamoon bedient sich für die Schaffung dieser Selbstporträts des Mediums Malerei und manchmal auch von Fotos und Videos. In seinen Fotos hält der Künstler durch das Nebeneinanderstellen von Bildern in einem Rahmen verschiedene Zustände von Kopf und Gesicht sowie deren Bewegungen im Moment fest. Diese Fotos beinhalten verschiedene Zustände wie Schmerz, Leid, Schreie, Wut und Trauer und umfassen manchmal die privatesten emotionalen Dimensionen jedes Menschen. Indem der Künstler "die tiefsten menschlichen Schmerzen offenbart" und die verschiedenen Dimensionen der privatesten Äußerungen seines Gesichts teilt, weckt er "gemeinsame Schmerzen" in uns und schreit sie heraus. (Bild 1) Bei der Betrachtung der Gemälde dieses Künstlers von seinem eigenen Gesicht gelangen wir zu persönlichen Äußerungen im Raum der Werke, die beobachtbar sind. Der größte Ausdruck in diesen Gemälden bezieht sich auf die Augen. Die Augen sind eingefallen, traurig und schmerzgeplagt und starren irgendwohin, die Augenwinkel sind abgefallen und in sich gekehrt, so dass sie runder und kreisförmiger erscheinen. In den meisten Bildern befindet sich die Lichtquelle auf der linken Seite, und das linke Auge hat eine stärkere Lichtreflexion als das rechte Auge (Bild 2), und dieses Ereignis erhöht zusammen mit den Ausbuchtungen unter den Augen die Intensität des Schmerzes und des Gefühlsausdrucks im Porträt. In einer Untersuchung eines der Selbstporträts von Rembrandt heißt es: Das Auftreten von Falten und Ausbuchtungen unter den Augen zeugt davon, dass der Besitzer des Gemäldes erschöpft ist. Bei näherer Betrachtung des Gemäldes stellen wir fest, dass sein linkes Auge, obwohl es einen Zustand von Schmerz und Leid zeigt, immer noch durchdringend ist, und im rechten Auge sind, obwohl es schmerzhaft erscheint, die Spuren des Erschreckens über das, was es sieht, zu erkennen, und wenn wir beide Augen zusammen betrachten, stellen wir fest, dass diese Augen einen ruhigen, gleichgültigen, kalten und offen prüfenden Zustand haben.[2] Und in den Tiefen dieser Betrachtungen kommen wir zu dem Schluss, dass diese Interpretationen von Selbstporträts von Künstlern in verschiedenen Epochen und unterschiedlichen historischen Perioden verallgemeinert und wiederholt werden können, und vielleicht ist dies ein Zeichen für das Wesen und die Natur der Kunst im Inneren der Künstler.

Die Rolle der Technik im expressiven Zustand

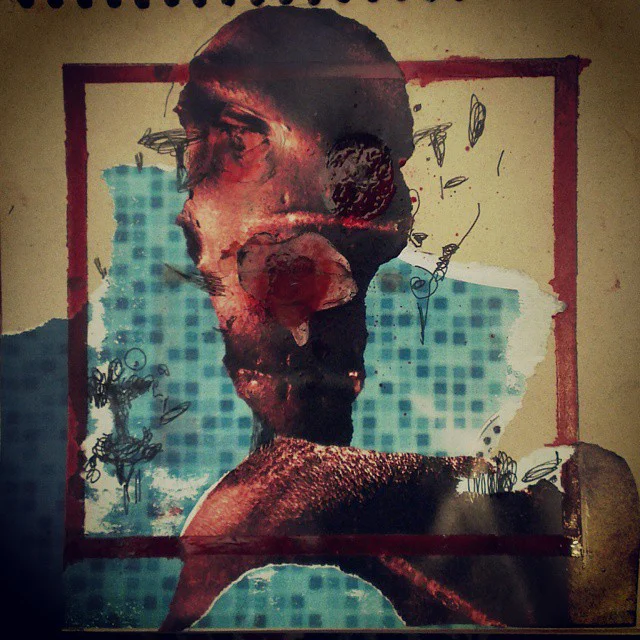

Die Linien der Gemälde bewegen sich in manchen Fällen, obwohl sie ihre "Festigkeit und Struktur" beibehalten, in Richtung "Auflösung und Nichtigkeit" und bilden visuelle Turbulenzen zwischen den Pinselstrichen ab. (Bild 3) Diese "expressiven Äußerungen" in der Art der Ausführung des Werks ermöglichen den Zugang zu den psychischen Zuständen des Künstlers, die neben der Bildung von Gemeinsamkeiten im Raum der Werke auch Unterschiede in den Details mit sich bringen. In einer Serie mit dem Titel "Mein Selbstporträt verändert sich" teilt der Künstler seine Besorgnis über die Veränderungen in seinem Gesicht mit dem Betrachter. (Bild 4) Ein Teil der Erfahrungen von Lucian Freud[3] in der Porträtmalerei befasst sich mit diesen Gesichtsveränderungen und Unterschieden in der Ausführung des Werks. In einem Teil seiner Ausführungen sagt er: "Woran ich mich nie gewöhnt habe, ist die "Veränderung des Zustands des Menschen" von Tag zu Tag, obwohl ich versucht habe, diese Veränderung des Zustands durch ständiges und absolutes Arbeiten in jedem Augenblick so weit wie möglich einzudämmen, ist mein Zustand von Tag zu Tag so unterschiedlich, dass ich mich wundere, ob meine Gemälde zu Ende gebracht werden." Das Paradoxe an der Porträtmalerei ist, dass sich das Sujet ständig bewegt, das Lebewesen ist sowohl physisch als auch psychisch ständig im Fluss, die Zustände verändern sich, die Energie steigt und fällt.[4]

Der Kontrast zwischen Rot und Kälte

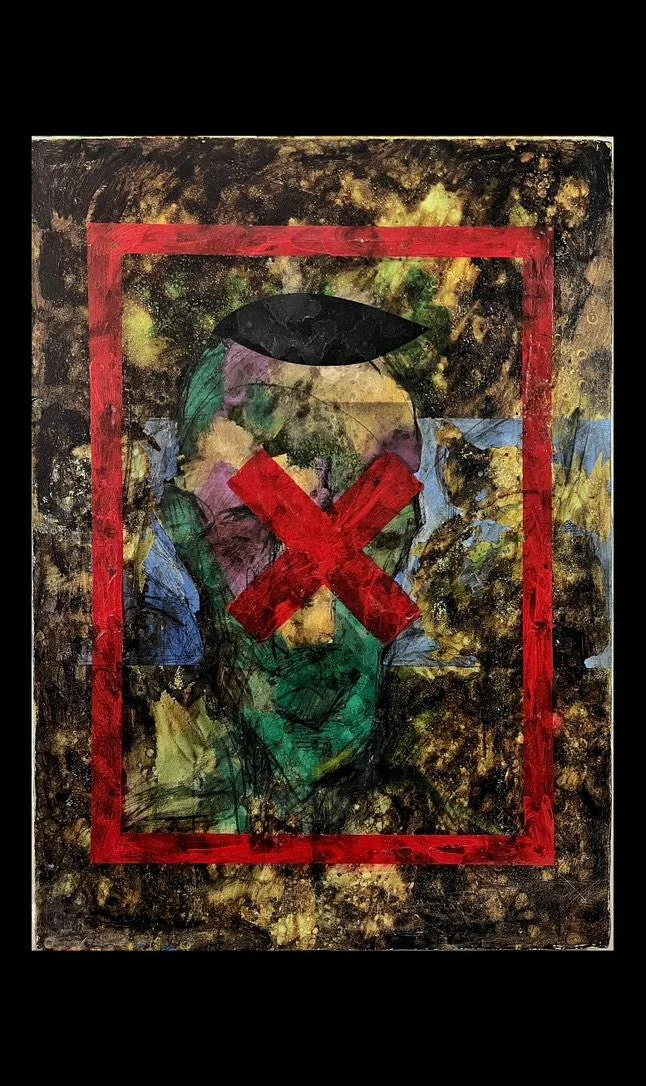

Bei näherer Betrachtung dieser Selbstporträts stoßen wir auf die Farbe Rot. Wo immer der Künstler beabsichtigt hat, in die Farben einzugreifen, hat er uns neben verschiedenen Grautönen die Farbe Rot als seine herausragende Wahl gezeigt, manchmal in Form eines Hutes, den er trägt, und manchmal in Form von Farbflecken, die auf sein Gesicht gefallen sind. (Bild 5) Und in anderen Bildern ist diese rote Farbe über die Breite des Gesichts verteilt und hat die Fläche des Gesichts des Künstlers auf den Fotos bedeckt. (Bild 6) Es scheint, dass der Künstler mit der Wahl der wärmsten Farbe, die im Gegensatz zu seinem ruhigen Gesicht und seinem leeren Blick steht, einen tiefen Widerspruch vor den Betrachtern aufwirft, und man kann den Ausdruck "trauriger Orientale" oder vielleicht "wütender Orientale" hinter diesen Bildern spüren.

Reine Form der Kunst oder ihre Funktionalität?

Für eine tiefere Analyse der Bedeutung in diesen künstlerischen Selbstporträts können wir neue und funktionale Bedeutungen schaffen und "die Kunst nach Cassirer[5] von der "Form einer reinen Wahrheit" in den Dienst eines anderen Ziels stellen." (Babak Ahmadi, 1390, S. 284) Aber Selbstporträts sind im Gewand von Interpretationen und Konzepten und im Schatten der "modernen Hermeneutik" einerseits der vollständige Vertreter der Kunst der Zeit und andererseits Ausdruck einer Epoche, in der sie sich ereignen. Wittgenstein[6] spricht in seiner logisch-philosophischen Abhandlung von der "Tatsache" und sagt in seiner Aussage, dass sich das, was nicht ausgesprochen werden kann, zeigt. (Ebd., S. 275) Die Diskussionen von Wittgenstein wurden genutzt, um "die Funktionen der Sprache zu entdecken" und die Gründe für die Verwendung von Wörtern in Sätzen. Er sah das Problem nicht in der Bedeutung und der künstlerischen Schöpfung, sondern betonte ihre Funktion, um zu ihrem logischen Kern zu gelangen. (Ebd., S. 278) Wenn wir das Bild auch als eine Art Sprache betrachten, können wir neben der Natur der künstlerischen Schöpfung auch einen Blick auf die "Funktion von Selbstporträts" im "Ausdruck historischer Epochen" werfen, und auf dieser Grundlage kann jeder eine Art persönliches Spiel entwickeln, um seine eigene Erfahrung oder "seine innere Erfahrung" auszudrücken. Wittgenstein sagt in diesem Zusammenhang: Ein Ton, den niemand versteht, der aber den Anschein erweckt, dass ich ihn verstanden habe, kann als "persönliche Sprache" bezeichnet werden.[7] (Ebd., S. 279)

1. Hamoon Ali Pour, Selbstporträt, Foto, 120×120, 1396 [2017/2018].

2. Hamoon Ali Pour, Selbstporträt, Bleistift auf Papier, 20×20, 1399 [2020/2021].

3. Hamoon Ali Pour, Selbstporträt, Kugelschreiber auf Papier, 20×20, 1399 [2020/2021].

4. Hamoon Ali Pour, aus der Serie "Mein Selbstporträt verändert sich", Ölfarbe auf Leinwand, 50 x 70, 1390 [2011/2012].

5. Hamoon Ali Pour, Selbstporträt, Bleistift auf Papier, 20×20, 1399 [2020/2021].

6. Hamoon Ali Pour, Selbstporträt, Collage auf Pappe, 20×20, 1394 [2015/2016].

Quellen:

1. Spohr, Dennis. 1392 [2013/2014]. Anreiz für Kreativität in der historischen Entwicklung der Künste. Übersetzung von Alam, Amir. Jalaluddin., zweite Auflage. Teheran: Nilufar und Freunde, S. 291-292.

2. May, Charles L. 1374 [1995/1996]. Das Gesicht von Rembrandt. Übersetzung von Bahrambeigi, Ali Asghar., erste Auflage. Teheran: Wissenschaftlicher und kultureller Verlag, S. 375-377.

.3 Lucian Michael Freud.(1922 Deutschland-2011 UK)

4. Gayford, Martin. 1399 [2020/2021]. Mann mit blauem Schal: Der Entstehungsprozess eines Porträts mit Lucian Freud. Übersetzung von Shahamipour, Shervin., zweite Auflage. Teheran: Forschungsinstitut für Kultur, Druck und Verlag Nazar.

5. Ernst Cassirer.(1874 Deutschland-1945 US)

6. Ludwig Josef Johann Wittgenstein.(1889 Österreich-1951 UK)

7. Ahmadi, Babak. 1390 [2011/2012]. Wahrheit und Schönheit. Einundzwanzigste Auflage. Teheran: Nashr-e Markaz Verlag, S. 277-284.

Quelle der Bilder:

Hamoon Ali Pour, vorhanden in: [Bilder von der persönlichen Instagram-Seite]. (Zugriff am: 9. Mai 2025).

Firoozeh Sabouri.