Cindy Sherman – Die Frau, die nicht da war

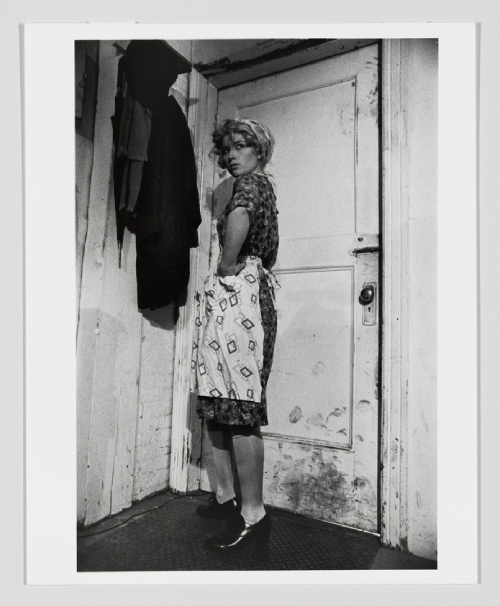

Abb. 1: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #10, 1978

Die Illusion der Identität

Identität ist ein Kostüm, unter dem sich niemand befindet. Cindy Shermans gesamtes Werk beweist diese beunruhigende Wahrheit – nicht durch Theorie, sondern durch Verkörperung. Seit über vierzig Jahren irren sich Kritiker, wenn sie ihre Fotografien als Selbstporträts bezeichnen. „Ich sehe mich nie in diesen Bildern“, gestand Sherman in einem Profil der New York Times von 1990, „sie sind Ausgrabungen von etwas ganz anderem.“ (Kimmelman, o. D., zitiert in The New York Times)[1]

Die Pictures Generation und postmoderne Kritik

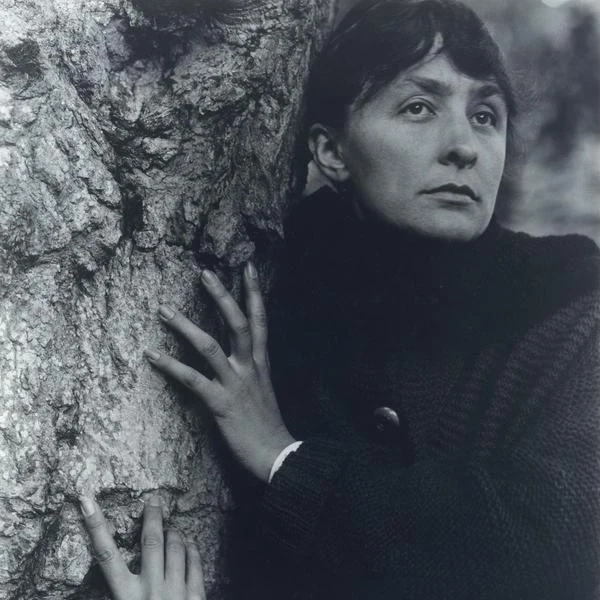

Cindy Sherman hat die Konstruktion von Identität untersucht und mit den visuellen und kulturellen Codes von Kunst, Prominenz, Geschlecht und Fotografie gespielt. Als zentrale Figur der Pictures Generation – neben Richard Prince, Sherrie Levine und Robert Longo – reagierte Sherman auf die Massenmedienlandschaft der 1970er Jahre, indem sie deren Bildsprache auf subversive Weise aneignete und kritisierte.[2] Ihr Werk, insbesondere Untitled Film Stills (1977–1980), destabilisiert die Grenzen zwischen Originalität und Nachahmung, einem Kennzeichen der postmodernen Praxis. Ihre Untitled Film Stills sind keine nostalgischen Hommagen an das Kino; sie sind Tatorte, an denen das Opfer die „echte“ Frau ist (siehe Abb. 1) – eine Figur, die durch „absichtlich mehrdeutige Erzählungen, die Hollywoods Produktionsaufnahmen imitieren“, demontiert wird. (Hauser & Wirth, 2022)

Weiblichkeit als Maskerade in Cindy Shermans Untitled Film Stills (1977-1980)

De Beauvoirs Fundament: Geschlecht als Konstrukt

Cindy Shermans bahnbrechende Serie Untitled Film Stills stellt eine tiefgreifende visuelle Untersuchung der Weiblichkeit als sozial konstruierte Performance dar und tritt in einen kritischen Dialog mit psychoanalytischen und feministischen Filmtheorien. Das Werk baut auf Simone de Beauvoirs grundlegender Behauptung auf, dass Geschlecht eine erworbene und keine angeborene Eigenschaft ist: "Man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht" (Beauvoir, 2011, S. 283)[3].

Form und Technik: Unterwanderung kinematischer Tropen

Cindy Shermans bahnbrechende Untitled Film Stills umfassen siebzig Schwarzweißfotografien, die das Verhältnis der zeitgenössischen Fotografie zu Identität, Geschlecht und Repräsentation revolutionierten. Diese ikonische Serie, die Sherman im Alter von nur 23 Jahren schuf, ahmt die Bildsprache des Hollywoods der 1950er und 60er Jahre, des Film Noir, von B-Movies und des europäischen Arthouse-Kinos nach, während sie deren Erzählungen bewusst untergräbt.[4] Was als Experimente in Shermans Apartment begann, dehnte sich schließlich auf städtische und ländliche Schauplätze aus, wobei Assistenten benötigt wurden, um die präzise inszenierten Szenen festzuhalten.[5]

Lacans Blick und das fragmentierte Selbst

Abb. 2: Cindy Sherman, Untitled Film Still #7, 1978

Die Fotografien setzen sich grundlegend mit Jacques Lacans psychoanalytischer Theorie des Blicks auseinander, die das Sehen als einen Ort der Entfremdung ansieht: Das Subjekt wird sowohl zum Betrachter als auch zum Betrachteten, gefangen in dem, was Lacan als die "Spiegelphase" der Verkennung bezeichnete. Sherman veranschaulicht diese Spaltung, indem sie stereotype Frauenrollen verkörpert: die Unschuldige, die Hausfrau, die Femme fatale (Abb. 2), während sie jegliches stabiles "Selbst" dahinter verneint.[6]

Rivieres Maskeradentheorie verkörpert

Shermans Werk gibt Joan Rivieres psychoanalytischem Konzept der Weiblichkeit als defensive Maskerade aus dem Jahr 1929 eine visuelle Form. Rivieres Fallstudie über eine erfolgreiche Berufsfrau, die übertriebene Weiblichkeit zur Schau trug, um ihren "männlichen" intellektuellen Erfolg abzumildern, zeigt, wie Weiblichkeit als kulturelle Performance und nicht als essentielle Qualität fungiert. Wie Riviere bekanntlich feststellte, "kann Weiblichkeit angenommen und wie eine Maske getragen werden", eine Formulierung, die Sherman durch ihre seriellen Selbstverwandlungen veranschaulicht. Die Fotografien bestätigen Stephen Heaths Interpretation, dass "authentische Weiblichkeit eine solche Mimikry ist, die Maskerade" - es gibt keine ursprüngliche Weiblichkeit hinter der Performance.[7]

Hal Fosters kritische Perspektive auf Cindy Shermans Werk

Abb. 3: Cindy Sherman, Untitled Film Stills # 2, 1977

Foster verortet Sherman im New Yorker Kunstmilieu der 1970er Jahre, wo sie neben Kollegen wie Sherrie Levine und Barbara Kruger als Teil der "Pictures Generation" aufstieg - Künstler, die sich kritisch mit der visuellen Sprache der Massenmedien auseinandersetzten.[8] Seine Analyse offenbart drei Schlüsselaspekte ihrer Praxis:

1. Der Blick und die performte Identität

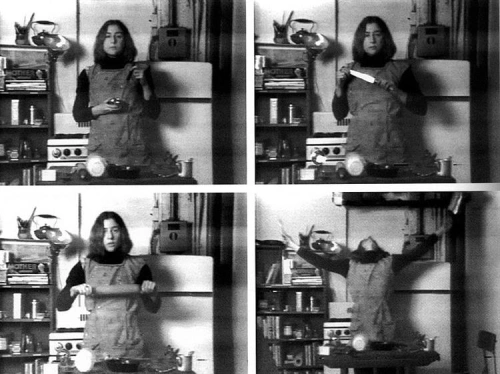

Foster beobachtet Shermans einzigartige Fähigkeit, "das weibliche Subjekt unter dem Blick" einzufangen und gleichzeitig die psychologischen Mechanismen hinter der Selbstdarstellung aufzudecken. Er bemerkt, dass ihre Subjekte "natürlich sehen, aber viel mehr gesehen werden", und betont, wie ihr Werk die Spannung zwischen aktivem Betrachten und passiver Objektifizierung dramatisiert. Diese Dualität manifestiert sich am stärksten in Momenten der "psychologischen Entfremdung", wie in Untitled Film Still #2 (1977) (Abb. 3) zu sehen ist, wo die Distanz zwischen einer Frau und ihrem Spiegelbild das offenbart, was Foster als "die Kluft zwischen den imaginierten und tatsächlichen Körperbildern" bezeichnet (Foster, 2012).

2. Von kinematischer Trope zur Kulturkritik

Foster verfolgt Shermans Entwicklung von frühen Experimenten mit geschlechtlicher Performativität (1975-82) bis hin zu ihren späteren grotesken Phasen (1983-90er Jahre) und argumentiert, dass ihr Werk "ein Inbegriff des Todes des Autors" darstellt (Foster, 2012). Er betont insbesondere, wie ihre Hollywood/Hamptons-Serie aus den 2000er Jahren Ageism und Standesangst durch Porträts von "neureichen Damen...bis zu dem Punkt kritisiert, an dem die Risse an die Oberfläche kommen" (Foster, 2012).

3. Biografische Allegorie

Im Gegensatz zu frühen Lesarten von Shermans Werk als anti-biografisch, identifiziert Foster eine subtile persönliche Erzählung: "Der Bogen ihrer Subjekte von der Unschuldigen zur Dame ähnelt nicht dem ihres eigenen Lebens" (Foster, 2012). Er rahmt dies als eine Generationenallegorie ein, in der Shermans künstlerische Entwicklung widerspiegelt, wie "die postmodernistische Generation...diese Zukunft durch eine reaktionäre Wende vereitelt wurde" (Foster, 2012).

Mulveys männlicher Blick und Shermans Subversion

Laura Mulveys bahnbrechender Essay "Visual Pleasure and Narrative Cinema" von 1975 bietet einen entscheidenden Rahmen für das Verständnis von Shermans Intervention. Mulveys Analyse des "männlichen Blicks" des klassischen Hollywood-Kinos offenbart drei ineinandergreifende Perspektiven, die Frauen objektivieren: der Blick der Kamera, der Blick der männlichen Charaktere und der Blick des Publikums. Sherman repliziert diese visuellen Strukturen und legt gleichzeitig systematisch deren Künstlichkeit offen. Die Fotografien veranschaulichen Mulveys Beobachtung, dass Frauen in der patriarchalischen visuellen Kultur als "to-be-looked-at-ness" existieren, ihr Aussehen ist auf maximale erotische Wirkung kodiert, während sie erzählerisch passiv bleiben.[9]

Antizipation von Butler und Irigaray: Geschlecht als Performance

Die Serie antizipiert spätere feministische Theoretikerinnen wie Judith Butler und Luce Irigaray. Butlers Vorstellung von Geschlecht als performative Iteration findet in Shermans Werk eine visuelle Vorwegnahme, insbesondere in ihrer Demonstration, dass Identität durch die wiederholte Zitation kultureller Codes entsteht. Sie behauptet, dass "die Geschlechterontologie auf das Spiel der Erscheinung reduzierbar ist" (Butler, 1999, S. 47)[10]. Irigarays Konzept der Frau als "eingehüllt in die Bedürfnisse/Wünsche/Fantasien anderer" manifestiert sich in Shermans sorgfältiger Rekonstruktion von medienabgeleiteten weiblichen Typen.[11]

Cindy Shermans Untitled Film Stills: Dekonstruktion von Identität durch kinematisches Maskenspiel

Abb. 4: Cindy Sherman, Untitled Film Stills # 21, 1978

Letztendlich transzendiert Untitled Film Stills die künstlerische Leistung und fungiert als theoretischer Diskurs. Die Serie materialisiert komplexe psychoanalytische und feministische Konzepte über die Konstruktion von Geschlecht und demonstriert, wie visuelle Kultur weibliche Identität produziert und naturalisiert. Shermans Fotografien zeigen nicht nur Frauen - sie enthüllen die Frau als kulturelle Fiktion und zeigen, wie sich Identität durch ewige Maskerade innerhalb patriarchalischer Repräsentationssysteme bildet.

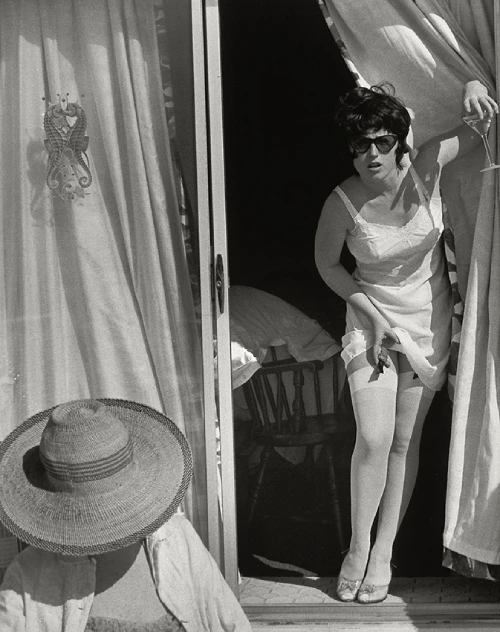

Jedes sorgfältig konstruierte Bild fungiert als Enigma. Untitled Film Still #21 (siehe Abb. 4) veranschaulicht Shermans Ansatz: Eine Frau in Vintage-Kleidung der 1950er Jahre blickt ängstlich über den Rahmen hinaus und weckt Spannung über eine unsichtbare Erzählung. Wie das MoMA anmerkt, erinnern diese Werke "an die Filmstills, die zur Werbung für Filme verwendet wurden", bleiben aber absichtlich zweideutig und laden die Betrachter ein, ihre eigenen Interpretationen zu projizieren. (MoMA, o. D.) Diese kalkulierte Mehrdeutigkeit verwandelt Shermans Fotografien von bloßen Bildern in psychologische Provokationen - es geht weniger darum, was gezeigt wird, als um das kulturelle Gepäck, das die Betrachter mitbringen.

Shermans Prozess offenbart ihren radikalen Ansatz zur Identitätskonstruktion. Wie sie bekanntlich sagte: "Ich wünschte, ich könnte jeden Tag wie Halloween behandeln, mich verkleiden und als exzentrische Figur in die Welt hinausgehen" (MoMA, o. D.). In den Film Stills verkörperte sie im Alleingang jede Rolle - nicht nur als Model, sondern auch als Fotografin, Regisseurin, Kostümdesignerin und Stylistin.[12] Sherman schildert: "Wenn ich jede Figur vorbereite, muss ich bedenken, wogegen ich arbeite; dass die Leute unter dem Make-up und den Perücken nach dem gemeinsamen Nenner, dem Wiedererkennbaren, suchen werden. Ich versuche, andere Leute etwas von sich selbst erkennen zu lassen und nicht von mir" (Schulz-Hoffmann, 1991, S. 30)[13].

Abb. 5: Cindy Sherman, Untitled Film Stills # 35, 1979

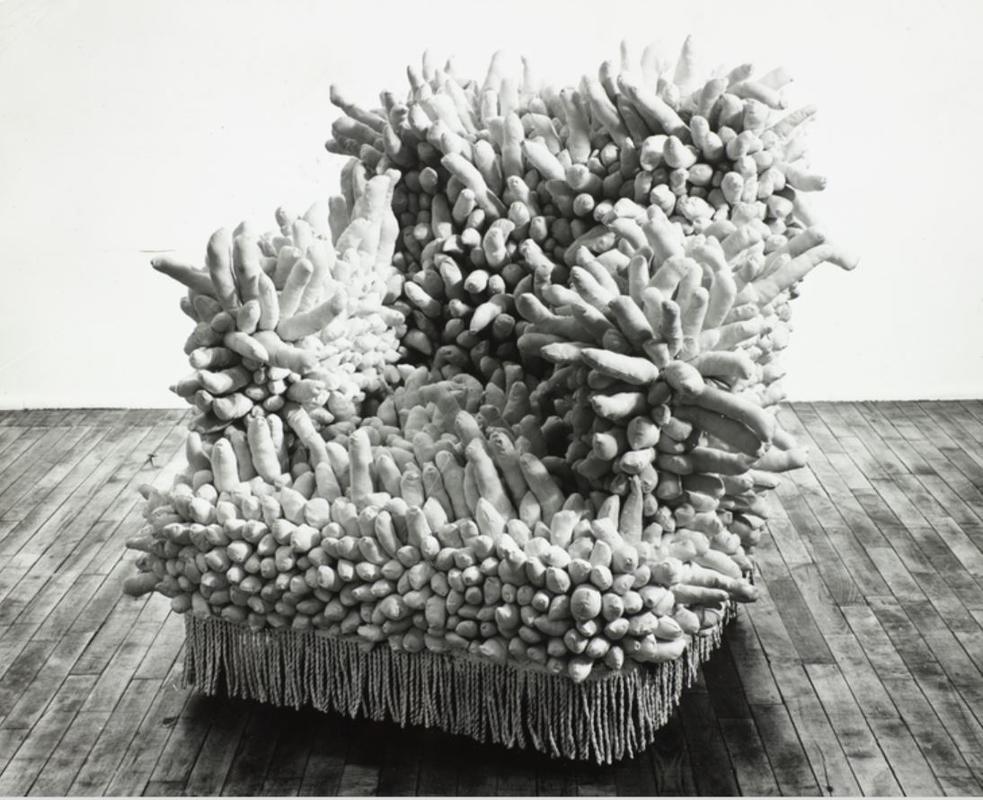

Durch Perücken, Make-up und Secondhand-Kostüme verwandelte sich Sherman in Archetypen: die abgestumpfte Verführerin, die unglückliche Hausfrau (Abb. 5), die verletzliche Unschuldige. Was sich hinter dieser Farce verbirgt, ist nur ein "gebrochenes Wesen (das) durch einen phallischen Mangel definiert (wird)" (Heartney, 2007, S. 173)[14]. Dies waren keine Charaktere, sondern kulturelle Karikaturen, "erfundene Charaktere und Szenarien [die] den Stil von Produktionsaufnahmen imitierten" (Hauser & Wirth, 2022). Die resultierenden Bilder zeigen, wie die Massenmedien, insbesondere das Kino, die weibliche Identität auf reproduzierbare Tropen reduzieren.

Geschlechtliche Performance: Judith Butlers Drag-Theorie und Cindy Shermans subversive Wiederholungen

1. Drag als Enthüllungsrahmen in Shermans Film Stills

Judith Butlers Konzeptualisierung von "Drag" als Enthüllung der performativen Grundlagen von Geschlecht bietet eine kritische Linse für die Analyse von Cindy Shermans Untitled Film Stills (1977–1980). Butlers Behauptung, dass Geschlecht eine "stilisierte Wiederholung von Handlungen" innerhalb starrer sozialer Rahmenbedingungen darstellt, wird in Shermans serieller Verkörperung kinematischer Archetypen - die Unschuldige, die Femme fatale, die Vorstadthausfrau - materiell verwirklicht.

Jede Fotografie inszeniert das, was Butler als "gescheiterte Wiederholung" bezeichnet (Butler, 1991, S. 24), wobei Shermans übertriebene Performances (z. B. auffällig künstliche Perücken, melodramatische Posen) der Fähigkeit von Drag ähneln, die Künstlichkeit von Geschlecht zu enthüllen. Untitled Film Still #21 (siehe Abb. 4) veranschaulicht dies: Während sie die "Spinnenfrau"-Trope des Film Noir übernimmt, verstärkt Sherman ihre Theatralik durch grelles Licht und fragmentierte Komposition und denaturalisiert die Weiblichkeit selbst, die sie darzustellen scheint. Shermans bewusste Aufdeckung performativer Mechanismen - sichtbare Make-up-Nähte, auffällig inszenierte Schauplätze - entspricht Butlers Behauptung, dass Heterosexualität sich ständig wiederholen muss, um die "Illusion ihrer eigenen Uniformität" aufrechtzuerhalten.[15] Beide Künstler-Theoretikerinnen demonstrieren, wie solche Wiederholungen unweigerlich scheitern und den konstruierten Kern des Geschlechts freilegen.

Abb. 6: Cindy Sherman, Untitled Film Stills # 3, 1977

2. Das Paradox von Agency und Constraint

Butlers Warnung, Performativität nicht mit individueller Agency zu verwechseln, erweist sich als wesentlich für das Verständnis von Shermans Werk. Während ihre Selbstporträts angeblich kreative Kontrolle (als Fotografin, Model und Art Director) geltend machen, unterstreichen sie gleichzeitig die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Wie Lebovici bemerkt, verwendet Shermans Werk, wie das von Claude Cahun, "theatralische Kostüme und improvisierte Kulissen", um Geschlecht als Maskerade zu rahmen.[16] Doch Shermans Rückgriff auf das visuelle Lexikon Hollywoods - wie die infantilisierte Sekretärin in Untitled Film Still #3 (Abb. 6, 1977) - bestätigt Butlers Argument, dass Subversion innerhalb historisch bedingter Systeme stattfindet.

Technische Evolution und erweiterte Narrative

Die technische Entwicklung der Serie spiegelt ihre konzeptionelle Tiefe wider. Sherman arbeitete zunächst in ihrer Wohnung und nutzte häusliche Räume, um die Spannung zwischen privatem und performtem Selbst zu erhöhen. Spätere Schauplätze - städtische Gassen, ländliche Autobahnen - wurden zu Kulissen für "Verkleidung und Theatralik, Geheimnis und Voyeurismus, Melancholie und Verletzlichkeit" (Artlead, 2022). Diese geografische Ausdehnung ging einher mit Shermans wachsender Raffinesse in der Manipulation kinematischer Konventionen: dramatisches Licht, voyeuristische Winkel und sorgfältig gestaltete "Momente", die auf größere, nicht existierende Narrative hindeuteten. Shermans nachfolgende Serien entwickelten diese Ideen weiter. Die Rear Screen Projections (1980) verzichteten auf reale Schauplätze und verwendeten stattdessen Studioaufbauten mit projizierten Hintergründen, eine Technik, die von Alfred Hitchcock übernommen wurde (Hauser & Wirth, 2022). Dieser Übergang markierte Shermans Abkehr von der Parodie auf bestimmte Filmgenres hin zur Hinterfragung des Apparats der Bildproduktion selbst. Die umstrittenen Centerfolds (1981) gingen noch weiter und eigneten sich die Bildsprache von Herrenmagazin-Centerfolds an, um "die Art und Weise, wie wir Bilder konsumieren - insbesondere von Frauen", zu entlarven (Hauser & Wirth, 2022). Diese Werke, die damals von Artforum in Auftrag gegeben und zensiert wurden, demonstrierten, wie Shermans "feministische Kunst" das Establishment in Verlegenheit brachte, indem sie ihm einen Spiegel für seinen Voyeurismus vorhielt.

Ein Vermächtnis der Provokation

Von Film Stills bis Centerfolds revolutionierte Shermans Werk die Fotografie, indem es die Rollen von Künstler, Subjekt und Kritiker zusammenführte. Wie das MoMA betont, hat sie "Generationen die Tür geöffnet, die Fotografie als Medium neu zu denken" (MoMA, o. D.). Ihr bleibender Einfluss liegt in diesem Paradox: Indem sie kulturelle Klischees verkörperte, enthüllte sie deren Leere - ließ aber ungelöst, ob ihre Kunst das weibliche Bild befreit oder einfängt. In Shermans Werk geht es nicht darum, Identität zu enthüllen, sondern um ihre endlose Fabrikation. In einer Ära von sozialen Medien und digitalen Avataren erscheint ihre Erforschung des Selbst als wandelbar und vermittelt dringlicher denn je. Ob als feministische Kritik oder als postmoderne Pastiche gelesen, Shermans Fotografien zwingen uns, uns mit den Fiktionen auseinanderzusetzen, die wir bewohnen. Sie "revolutionierte die Rolle der Kamera in der künstlerischen Praxis" und verwandelte sie von einem dokumentarischen Werkzeug in ein Instrument der Kulturkritik (Hauser & Wirth, 2022). Die Film Stills zeigen nicht nur Frauen; sie enthüllen die Frau als kulturelle Fiktion, die endlos reproduziert, aber nie real ist.

Essay von malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Referenzen:

1.Kimmelman, Michael. (1990) 'Ein Porträtist auf Streifzug durch die Kunstgeschichte', The New York Times [online], 1. Februar. (Zugriff: 5. Juni 2025).

2. Museum of Modern Art (o. D.) Cindy Sherman [Künstlerprofil]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

3. Beauvoir, Simon e. de (2011) Das andere Geschlecht. Übersetzt von C. Borde und S. Malovany-Chevallier. New York: Vintage, S. 283.

4. Hauser & Wirth (2022) Cindy Sherman 1977–1982 [Ausstellungstext]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

5. Artlead (2022) 'Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills', Artlead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

6. Curating the Contemporary (2014) 'Subversion des männlichen Blicks: Weiblichkeit als Maskerade in Untitled Film Stills (1977-1980) von Cindy Sherman' [Blog], 7. November. (Zugriff: 5. Juni 2025).

7. Ebd.

8. Foster, Hal. (2012) 'Im MoMA', London Review of Books [online], 34(9). (Zugriff: 5. Juni 2025).

9. Curating the Contemporary (2014) 'Subversion des männlichen Blicks: Weiblichkeit als Maskerade in Untitled Film Stills (1977-1980) von Cindy Sherman' [Blog], 7. November. (Zugriff: 5. Juni 2025).

10.Butler, Judith. (1999) Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 47.

11.Curating the Contemporary (2014) 'Subversion des männlichen Blicks: Weiblichkeit als Maskerade in Untitled Film Stills (1977-1980) von Cindy Sherman' [Blog], 7. November. (Zugriff: 5. Juni 2025).

12.Artlead (2022) 'Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills', Artlead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

13.Schulz-Hoffmann, Carla und Sherman, Cindy (1991) Cindy Sherman: Untitled Film Stills. München: Schirmer/Mosel, S.30.

14.Heartney, Eleanor (2007) After the Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art. München: Prestel, S.173.

15.Butler, Judith. 1991. Imitation and gender insubordination. In Inside/Outside: Lesbian Theories, Gay Theories, edited by Diana Fuss. New York and London: Routledge, pp. 13-31.

16.Lebovichi, Elisabeth. 1995. "I am in training don't kiss me." In Claude Cabun Photographe, edited by Francois Leperlier. Paris: Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, pp. 17-21.

Bildquellen:

Titelbild:

Arthead (2022) Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills, Arthead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 1: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #10, 1978.

Arthead (2022) Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills, Arthead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 2: Cindy Sherman, Untitled Film Still #7, 1978.

Museum of Modern Art (o. D.) Cindy Sherman [Künstlerprofil]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 3: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #2, 1977.

Museum of Modern Art (o. D.) Cindy Sherman [Künstlerprofil]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 4: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #21, 1978.

Arthead (2022) Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills, Arthead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 5: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #35, 1979.

Whitney Museum of American Art (o. D.) Collection: Cindy Sherman. (Zugriff: 5. Juni 2025).

Abb. 6: Cindy Sherman, Untitled Film Stills #3, 1977.

Arthead (2022) Moderne Klassiker: Cindy Sherman – Untitled Film Stills, Arthead Journal [online]. (Zugriff: 5. Juni 2025).