Parastou Forouhar – Ornament als Widerstand

Parastou Forouhar: Ornament als Widerstand – Marktmacht und transkultureller Dissens

Im Anschluss an frühere Diskussionen über iranische Künstlerinnen, die ästhetische Raffinesse mit politischem Aktivismus verbinden, wie Shirin Neshat, Monir Farmanfarmaian und Farideh Lashai, erweist sich Parastou Forouhar als eine der überzeugendsten Stimmen der zeitgenössischen Kunst. Ihre Werke erzielen auf internationalen Märkten, insbesondere in Europa und dem Nahen Osten, eine beträchtliche Nachfrage, während sie gleichzeitig in persönlichem und politischem Widerstand verwurzelt bleiben. Forouhars Praxis ist untrennbar mit der Ermordung ihrer dissidentischen Eltern durch das iranische Regime im Jahr 1998 verbunden, einem Trauma, das ihre Kritik an Autoritarismus, geschlechtsspezifischer Gewalt und staatlicher Unterdrückung befeuert.[1]

Forouhar wurde 1962 in Teheran geboren und absolvierte ihre künstlerische Ausbildung im Iran, bevor sie 1991 nach Deutschland umzog, wo sie ihre Praxis an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main verfeinerte. Ihr multidisziplinäres Werk – das Zeichnung, digitale Medien, Fotografie und Installation umfasst – hinterfragt Machtstrukturen durch die subversive Wiederaneignung persischer Ornamenttraditionen. Indem sie komplizierte Muster, die oft mit dekorativer Schönheit assoziiert werden, in Vehikel politischen Dissenses verwandelt, fordert sie das kulturelle Vergessen und systemische Gewalt heraus. Diese Dualität von ästhetischer Raffinesse und aktivistischem Drang definiert ihr Werk, das in ihrer wegweisenden Ausstellung im Jahr 2000 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gipfelte, wo sie Ornamentik als eine verschlüsselte Sprache des Widerstands rahmte.[2]

Über ihre Studiopraxis hinaus ist Forouhar eine engagierte Pädagogin und Fürsprecherin. Sie war Professorin an der Kunsthochschule Mainz (2019–2024) und Mitbegründerin des Kollektivs Art-Cultur-Action. Ihre jährlichen Reisen in den Iran zum Gedenken an den Tod ihrer Eltern unterstreichen zusätzlich ihre Arbeit als gelebten Akt des Widerstands und festigen ihre Rolle als Vermittlerin zwischen östlichen und westlichen Diskursen sowie als Schlüsselfigur in der transnationalen zeitgenössischen Kunst.[3]

Die Inszenierung des "Anderen": Schleier und Subversion

Forouhars Arbeit beschäftigt sich oft mit umstrittenen Symbolen der Identität, wie dem Hidschab oder Tschador, um stereotype Narrative des "Anderen" aufzubrechen. Im Kontext europäischer Verbote islamischer Schleier (z. B. Dänemarks Verbot von 2018) hinterfragt ihre performative Fotografie die Politisierung von Kleidung. Wie sie feststellt, kann das Tragen eines Hidschab unterschiedliche Geschichten erzählen, die von kulturellen, religiösen oder persönlichen Gründen geprägt sind – doch wird es von Außenstehenden oft auf monolithische Stereotypen reduziert.[4] Indem sie den Tschador in ironischen oder unpassenden Umgebungen trägt (z. B. posiert mit westlichen Konsumgütern), verstört sie sowohl konservative religiöse Zuschauer als auch diejenigen, die muslimische Frauen als unterdrückt abstempeln. (Siehe Abb. 1) Alexandra Karentzos argumentiert, dass Forouhars "Verfremdungsperformances weder Klischees bestätigen noch ablehnen, sondern einen Raum schaffen, in dem Identitäten wie ‚iranisch‘, ‚muslimisch‘ oder ‚feministisch‘ in Frage gestellt werden" (Karentzos 2006, S. 138).[5]

Exil als künstlerische Praxis

Forouhars Migrationserfahrungen prägen ihre Kritik an kulturellen Spannungen maßgeblich. Ihre Werke spiegeln wider, was Petersen und Schramm als "antagonistische Kämpfe um Anerkennung in vielfältigen Gesellschaften" bezeichnen (Petersen und Schramm 2017, S. 2).[6] Durch Humor und Ironie, wie z. B. die Gegenüberstellung persischer Kalligraphie mit bürokratischen Formularen, entlarvt sie die Absurdität fremdenfeindlicher Politik, während sie sich gleichzeitig reduktiven Identitätszuschreibungen widersetzt. Dieser Ansatz hat ihren Ruf als Künstlerin gefestigt, die sich auf dem globalen Kunstmarkt bewegt, ohne ihre politische Dringlichkeit zu verwässern, und institutionelle Anerkennung (z. B. Ankäufe durch die Kunstsammlung NRW) und kommerziellen Erfolg (z. B. Verkäufe bei Bonhams Dubai) erzielt.[7]

Abb. 1: Parastou Forouhar, Installation für Tausend und einen Tag (2003), Digitaldruck auf Vinyl, 600 × 200 cm, ausgestellt in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Berlin.

Marktkräfte & Dissens: Die transnationale Anziehungskraft der Kunst von Parastou Forouhar

1. Europa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich) – Institutionelle Hochburg

Forouhars drei Jahrzehnte langer Aufenthalt in Deutschland hat sie innerhalb europäischer institutioneller Netzwerke etabliert, mit Ausstellungen an bedeutenden Orten wie dem Kunstmuseum Bonn.[8] Der Ankauf ihrer Werke durch öffentliche Sammlungen wie die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen demonstriert institutionelle Anerkennung gegenüber kommerziellem Markterfolg. Dies steht im Einklang mit der Betonung des politischen Diskurses durch ihre Praxis und weniger auf Sammlerstücke, wie in Analysen ihrer subversiven ästhetischen Strategien festgestellt wurde.[9]

2. Naher Osten (Dubai, Libanon) – Kodierte Rezeption

Forouhars Auseinandersetzung mit persischen visuellen Traditionen findet selektive Anerkennung im Golfraum[10], wo ihre kalligraphischen Elemente Sammler anziehen, während ihre politischen Kritiken verschleiert bleiben.[11] Dies spiegelt breitere Muster wider, in denen Künstler der Diaspora zwischen kulturellem Erbe und Dissens auf regionalen Märkten verhandeln.[12]

3. US-Markt – Akademisch über kommerziell

In den Vereinigten Staaten findet Forouhars Werk vor allem in akademischen Kreisen Anklang, wobei ihre Auseinandersetzung mit "Vertreibung und Erinnerung"[13] zu Diskursen über Migration und Identität beiträgt.[14] Ihr aktivistisch orientierter Ansatz führt zu einer stärkeren institutionellen als zur Sammlernachfrage.[15]

4. Iran – Symbolischer Widerstand

Offiziell von der iranischen Kunstszene ausgeschlossen, findet Forouhars Werk über digitale Netzwerke und Privatsammlungen weiterhin im Untergrund Verbreitung.[16] Ihre Verwandlung traditioneller Motive in subversive Aussagen ist zu einem symbolträchtigen Mittel des häuslichen Widerstands geworden[17] und verkörpert das, was sie als "Ästhetik einer iranischen Diaspora" bezeichnet.[18]

Marketing von Dissens: Parastou Forouhars Strategien zur Verbreitung politischer Kunst

1. Ästhetische Verführung als politische Strategie

Forouhar verwendet ornamentale Farsi-Schriften und Schmetterlinge, um "visuelle Anziehungskraft zu erzeugen, die dunklere Subtexte staatlicher Gewalt verschleiert".[19] Diese Dualität wird in Geschriebener Raum (2005) verkörpert, wo "täuschend schöne Kalligraphie erzwungene Geständnisse transkribiert und die Betrachter impliziert".[20] Die Spannung zwischen Form und Inhalt ermöglicht den Marktzugang unter Beibehaltung der kritischen Absicht.

2. Institutionelle Glaubwürdigkeit

Einzelausstellungen im Hamburger Bahnhof (Berlin) und im Kunstmuseum Bonn positionieren sie sowohl als Künstlerin als auch als historische Zeugin.[21] Der Ankauf durch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen signalisiert eine institutionelle Anerkennung, die die begrenzte kommerzielle Nachfrage ausgleicht – ein Muster, das auf politischen Kunstmärkten zu beobachten ist.[22]

3. Galerie-Allianzen

Forouhar arbeitet ausschließlich mit mittelgroßen Galerien zusammen, die sich ihrem Aktivismus verschrieben haben:

• Galerie Brigitte Schenk (Köln): Einzelausstellungen (2001, 2004, 2008).[23]

• Galerie Susanne Albrecht (Berlin): Schriftraum (2005).[24]

• Salle de bains (Lyon): Global Feminisms (2007).[25]

Ihre Vermeidung von Mega-Galerien (z. B. Gagosian) spiegelt eine bewusste "Anti-Markt-Haltung"[26] wider, die durch Partnerschaften mit öffentlich finanzierten Räumen wie der NGBK Berlin verstärkt wird.[27]

4. Reproduzierbare Formate

Digitale Drucke und Installationen ermöglichen die "Verbreitung ohne Verwässerung der aktivistischen Wirkung".[28] Dieser Ansatz gleicht Zugänglichkeit und Sammlerwert aus, insbesondere für das Publikum der Diaspora.

5. Diaspora- und akademische Märkte

Ihr Werk fungiert als "ästhetisierter Widerstand"[29] für iranische Sammler in der Diaspora, während Universitäten Stücke als "politisches Zeugnis"[30] erwerben. Diese doppelte Anziehungskraft erhält die Nachfrage trotz des Ausschlusses von den Mainstream-Märkten aufrecht.

Parastou Forouhars Marktleistung: Auktionsergebnisse und institutionelle Anerkennung

1. Auktionsgeschichte und kommerzielle Rezeption

Abb. 2: Parastou Forouhar, Die Zeit der Schmetterlinge (2011–laufend), digitale Zeichnung, Digitaldruck auf bläulichem Papier, Teil des Multimedia-Projekts Papillon (Tapete, Objekte, Animation).

Forouhars begrenzte Auktionspräsenz spiegelt ihre bewusste Ausrichtung auf institutionelle und aktivistische Kreise und weniger auf kommerzielle Märkte wider. Zu den verifizierten Verkäufen gehören:

• Auktionshaus: Bonhams Dubai

• Verkaufstitel: Moderne & zeitgenössische Kunst des Nahen Ostens (27. Oktober 2015)

• Los 42: Aus der Butterfly Effect-Serie (2008)

• Schätzung: 10.000–15.000 (Ergebnis unveröffentlicht)[31]

Kritische Analyse:

Die kommerzielle Rezeption des Werks spiegelt wichtige Spannungen in Forouhars Marktpositionierung wider:

1. Ästhetische Anziehungskraft: Die ornamentalen Farsi-Muster der Butterfly Effect-Serie zogen regionale Sammler an, was mit dem Interesse des Golfraums an persischen kalligraphischen Traditionen übereinstimmt. (Siehe Abb. 2)[32]

2. Politische Einschränkungen: Wie Karentzos (2006) feststellt, hat die Subversion dekorativer Motive durch die Serie, um staatliche Gewalt zu kritisieren, wahrscheinlich die breitere Marktnachfrage begrenzt.[33]

3. Dokumentationsherausforderungen: Das unveröffentlichte Ergebnis und das Fehlen bei anderen großen Auktionen bestätigen ihre vorwiegend nichtkommerzielle Vertriebsstrategie über aktivistische Galerien und Institutionen.[34]

Christie’s Dubai (2008)

• Unbetitelte Zeichnung (2005)

• Schätzung: 5.000–7.000 $ (unverkauft)[35]

• Kontext: Typisch für ihre Arbeiten auf Papier, die im Vergleich zu digitalen Editionen selten hohe Auktionspreise erzielen.[36]

Abb. 3: Parastou Frouhar, Geschriebener Raum (1995–laufend), Installation, ausgestellt in der Villa Massimo, Rom (2006).

2. Institutionelle Ankäufe (nicht-Auktion)

Forouhars Marktlegetimität leitet sich hauptsächlich aus Museumssammlungen ab:

• Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf)

• Geschriebener Raum (2005), erworben durch Privatverkauf (2007)[37]

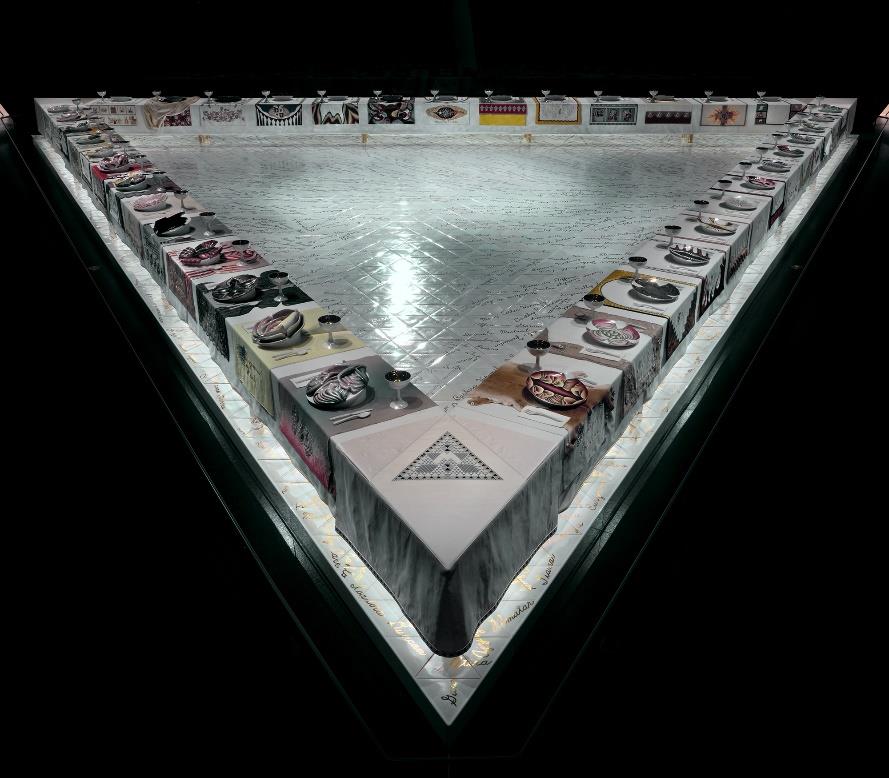

• Geschriebener Raum (Abb. 3) ist eine wegweisende Installation von Parastou Forouhar, die den architektonischen Raum in eine Meditation über politische Gewalt verwandelt. Das Werk zeigt lasergeschnittene Stahlpaneele, die mit persischer Kalligraphie beschriftet sind und wechselnde Schattentexte werfen, die an Verhöre in iranischen Gefängnissen erinnern.[38] Die Installation, die erstmals 2018 bei PI Artworks London ausgestellt wurde, erfordert die Teilnahme des Betrachters: Wenn sich Besucher durch den Raum bewegen, lösen Bewegungssensoren Projektionen fragmentierter Gefangenenaussagen auf Farsi aus, wodurch das Publikum an der "Niederschrift" traumatischer Narrative beteiligt wird.[39]

3. Abwesenheit von Blue-Chip-Auktionen

Forouhar ist nie bei den wichtigsten Verkäufen von Sotheby’s oder Christie’s (z. B. London/New York) aufgetreten, was ihre Nischenpositionierung unterstreicht. Dies steht im Gegensatz zu Peers wie Shirin Neshat, deren Fotografien sechsstellige Ergebnisse erzielen.[40]

Das Paradox des Widerstands: Parastou Forouhars Kunst zwischen institutioneller Anerkennung und staatlicher Zensur

Parastou Forouhars Kunst lebt vom Paradox: in Museen gefeiert, aber im Iran verboten, ästhetisch verführerisch, aber politisch brisant. Wie sie in The Aesthetics of an Iranian Diaspora artikuliert, "verwandelt ihre Arbeit persönliche Trauer in kollektive Erinnerung"[41] durch persische Motive, die gleichzeitig trösten und konfrontieren. Sie enthüllt die Kosten dieser Haltung – jährliche Reisen in den Iran, um an die Morde an ihren Eltern zu erinnern, Ausstellungen, die unter Druck abgesagt werden, und Werke, die heimlich verbreitet werden. Doch Forouhars Widerstandsfähigkeit spiegelt die Dualität ihrer Kunst wider: die Bewaffnung von Ornamenten, um Gewalt anzuprangern, und den Einsatz institutioneller Plattformen, um sicherzustellen, dass diese Anklage Bestand hat. In einem globalen Kunstmarkt, der Dissens oft neutralisiert, beweist sie, dass Kontroverse sowohl eine Last als auch ein strategisches Werkzeug sein kann.[42]

Essay von Malihe Norouzi / Unabhängige Kunstwissenschaftlerin

Quellenangaben:

1. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

2. Ebd.

3. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

4. Ebd., S. 4.

5. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 127–138.

6. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 2. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

7. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

8. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar: Vita [online]. (Abgerufen: 6. Mai 2025).

9. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 135.

10. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

11. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

12. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 2. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

13. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

14. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 2. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

15. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 135.

16. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar: Vita [online]. (Abgerufen: 6. Mai 2025).

17. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 7. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

18. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 135.

19. Ibis., S.132

20. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 7. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

21. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar: Vita [online]. (Abgerufen: 6. Mai 2025).

22. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 135.

23. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar: Vita [online]. (Abgerufen: 6. Mai 2025).

24. Ebd.

25. Ebd.

26. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 134.

27. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) Parastou Forouhar: Vita [online]. (Abgerufen: 6. Mai 2025).

28. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 2. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

29. Forouhar, Parastou. (ohne Datum) The aesthetics of an Iranian diaspora: Parastou Forouhar's art of displacement, resistance and memory, S. 4. (Abgerufen: 5. Mai 2025).

30. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 135.

31. Bonhams. (2015) Modern and Contemporary Middle Eastern Art [Auktionskatalog, Sale 22753, 27. Oktober 2015]. Dubai: Bonhams. [Hinweis: Katalog nicht im digitalen Archiv von Bonhams gespeichert. Physisches Exemplar zuletzt im Büro von Bonhams Dubai per E-Mail-Korrespondenz am 3. Juli 2024 aufbewahrt]. Artnet Worldwide Corporation. (2024) Artnet Price Database: Parastou Forouhar [Online-Datenbank]. New York: Artnet. (6. Mai 2025).

32. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 2. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

33. Karentzos, Alexandra (2006) ‘Unterscheiden des Unterscheidens. Ironische Techniken in der Kunst Parastou Forouhars’, in Gökede, R. and Karentzos, A. (eds.) Der Orient, die Fremde: Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 132.

34. Artnet Worldwide Corporation. (2024) Artnet Price Database: Parastou Forouhar [Online-Datenbank]. New York: Artnet. (6. Mai 2025).

35. Christie’s Dubai (2008) Modern and contemporary Arab, Iranian and Turkish art [Auktionskatalog, Sale 1019, 30. Oktober 2008]. Dubai: Christie’s. Unbetitelte Zeichnung (2005), Schätzung 5.000–7.000 $ (unverkauft). [Hinweis: Im digitalen Archiv von Christie’s ab dem 10. Juli 2024 nicht auffindbar. Der physische Katalog ist auf Anfrage bei Christie’s Dubai erhältlich]. Artnet (2024) Parastou Forouhar: Künstlerprofil und Auktionsergebnisse. (Abgerufen: 10. Juli 2024).

36. Petersen, Anne Ring and Schramm, Moritz (2017) ‘(Post-)migration in the age of globalisation: New challenges to imagination and representation’, Journal of Aesthetics & Culture, 9(2), S. 3. doi:10.1080/20004214.2017.1356178.

37. Forouhar, Parastou. (2024) Geschriebener Raum (2005) [Website der Künstlerin]. (Abgerufen: 8. Juli 2024). Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (ohne Datum) Sammlungsdatensatz für "Geschriebener Raum" [Unveröffentlicht/online nicht verfügbar]. Düsseldorf: Kunstsammlung NRW. [Hinweis: Allgemeine Museumsinformationen].

38. Forouhar, Parastou. (2024) Geschriebener Raum [Website der Künstlerin].

39.